Elmar Schübl Livres

Jean Gebser und die Frage der Astrologie

- 120pages

- 5 heures de lecture

Die astrologische Dimension im Leben und Werk Jean Gebsers- Auseinandersetzung mit Gebsers Konzeption der Bewusstseinsstrukturen, die „Ursprung und Gegenwart“ zugrundeliegen. E. Schübl weist am Beispiel der Entwicklung des kulturgeschichtlichen Phänomens > Astrologie< nach, dass Gebsers Konzeption eine Einsicht in die anthropologischen Grundbedingungen der Geistesgeschichte erlaubt. Die astrologisch-philosophische Auffassung Thomas Rings, als Zeugnis der aperspektivisch/integralen Struktur führt ins Zentrum der philosophischen Aussage Gebsers.

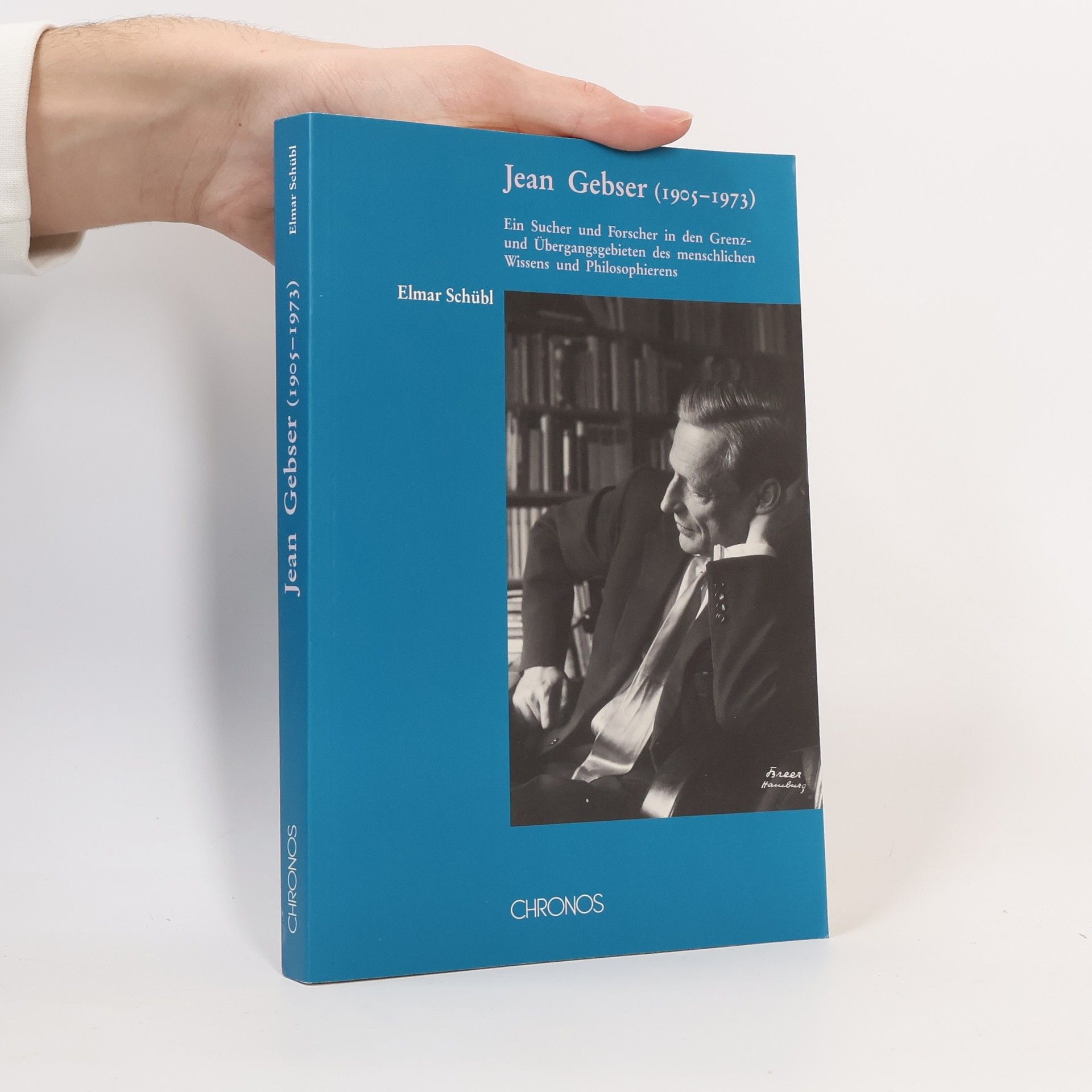

Der 1951 in der Schweiz eingebürgerte Dichter und Schriftsteller Jean Gebser wurde 1905 in Posen geboren und starb 1973 in Bern. 1925 gründete er mit Victor Otto Stomps in Berlin eine Buch- und Kunstdruckerei, die auch einen Verlag umfasste, in dem seine ersten Gedichte veröffentlicht wurden. Nach Aufenthalten in Florenz und Frankreich zog es Gebser 1931 nach Spanien, wo er mit bekannten Lyrikern wie Vicente Aleixandre und Federico García Lorca verkehrte. Dort begann er auch mit der Übersetzertätigkeit. Mit dem Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs ging er nach Paris und schloss sich einem Kreis von Intellektuellen und Künstlern an, die die spanische Republik unterstützten. Ende August 1939 kam Gebser in die Schweiz, die seine Wahlheimat wurde. In der Schweiz verfasste er bedeutende kulturphilosophische Werke, die ihm vor allem im deutschsprachigen Raum Bekanntheit einbrachten. Sein vielschichtiges philosophisches Werk reflektiert ein Leben, geprägt von Ortswechseln und Freundschaften mit Persönlichkeiten wie Theodor W. Adorno und C. G. Jung. Auch Gelehrte wie Hans Kayser, die in der akademischen Welt als Außenseiter gelten, sind erwähnenswert. J. R. von Salis bezeichnete Gebser als „Sucher und Forscher in den Grenz- und Übergangsgebieten des menschlichen Wissens“. Die Berücksichtigung zahlreicher Dokumente aus Gebsers Nachlass macht das Buch zu einem wertvollen Beitrag zur schweizerischen Zeitgeschichte und zur Kultur- und Gei