Heinz Braun Livres

Neuaufbrüche und Friktionen

200 Jahre Oberrheinische Kirchenprovinz 1821-2021

- 576pages

- 21 heures de lecture

Die 200 Jahre der Oberrheinischen Kirchenprovinz, gegründet von Papst Pius VII. im Jahr 1821, werden in dieser Analyse beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Anfängen und der wechselvollen Geschichte der Bistümer Freiburg, Mainz und Rottenburg-Stuttgart sowie den ehemaligen Bistümern Fulda und Limburg. Dabei werden institutionelle Entwicklungen, Pastoralkonzepte, die Entstehung eines sozial-karitativen Katholizismus und die Kirchenmusik behandelt. Zudem wird das Bistum Trier als Außenperspektive einbezogen, um die Entwicklungen umfassend darzustellen.

Entwicklungspädagogische Theorien, Konzepte und Methoden 2

Jugendliche und Jugend

- 466pages

- 17 heures de lecture

Die soziale und politische Demokratie ist in Deutschland sowie anderen Ländern Mittel- und Nordeuropas in einer tiefen Krise. Die „soziale Frage“ wird zunehmend von rechtspopulistischen Bewegungen und Organisationen thematisiert und politisch instrumentalisiert. Dieses Buch jugendpädagogische Buch nimmt die epochalen Herausforderungen an. Es begründetet zunächst ausführlich das Konzept der milieugerechten und habitussensiblen Pädagogik und entfaltet es dann systematisch in Bezug auf die Schule, die Identitätsentwicklung, die Möglichkeiten emanzipatorischer Sinnlichkeit und die moralischen Grundlagen demokratischer Sittlichkeit. Dabei leistet es mit dem Theorem der pädagogischen Kapitalbildung auch einen Beitrag zur empirisch gehaltvollen Analyse der Widerspruchsrelationen von Bildung und Herrschaft.

Wie stehen Reformationen zum Mittelalter? Wie wurde das, was humanistisch orientierte Zeitgenossen - zuvorderst in einem Gestus des "self fashioning" - und in deren Gefolge spätere Universalhistoriker sowie letztlich auch wir als Mittelalter bezeichnen, damals gesehen, bewertet und konstruiert? Dieser scheinbare Umweg bietet neuartige Erkenntnisse über das Spätmittelalter, aber auch über die Frühe Neuzeit selbst. Dennoch: Alle Beiträge machen deutlich, dass das Fragezeichen im Titel der Vortragsreihe unbedingt stehen bleiben muss.

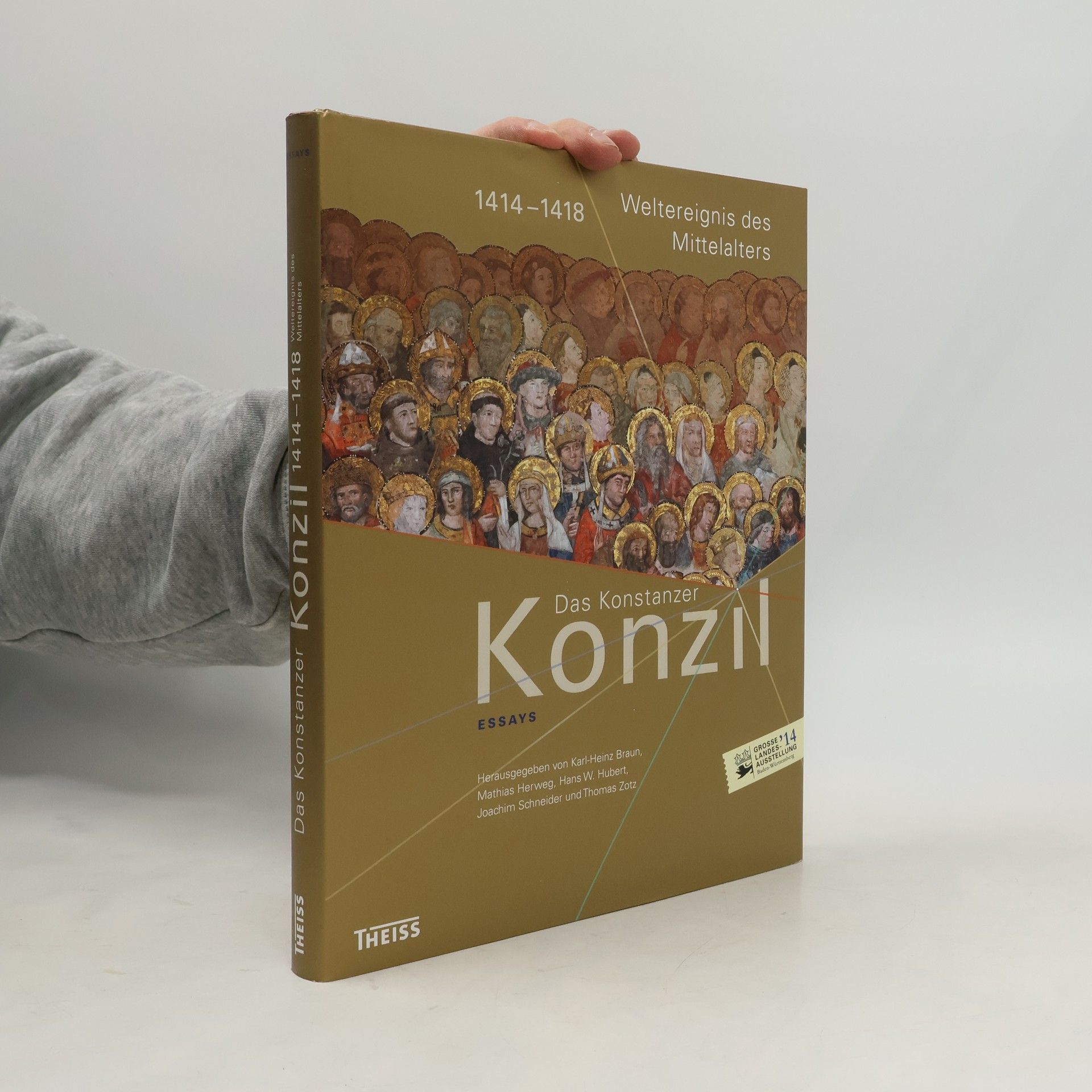

Das Konstanzer Konzil

- 247pages

- 9 heures de lecture

Ein Papst in Rom, ein Papst in Avignon, ein Papst in Pisa – diese untragbare Situation wollte Kaiser Sigismund nicht länger hinnehmen. Er rief ein Konzil in Konstanz ein, das die Christenheit wieder vereinen und endlich die brennenden Fragen der Kirche zu Anfang des 15. Jahrhunderts angehen sollte: die Ketzerei und die Missstände, die den Ruf nach Reformen immer lauter werden ließen. Drei Jahre später erhob das Konzil Martin V. zum einzigen Papst. Die anderen Probleme wurden vertagt. Die Beiträge in diesem Essayband greifen alle Aspekte des Weltereignisses am Bodensee auf: die Teilnehmer, wie Kaiser Sigismund, Martin V. und Jan Hus, der auf dem Konzil als Ketzer hingerichtet wurde, die Themen und Beschlüsse, die Auswirkungen auf Politik, Kunst und Architektur und auf die Stadt, die in einer logistischen Meisterleistung bis zu 70.000 Besucher beherbergte.

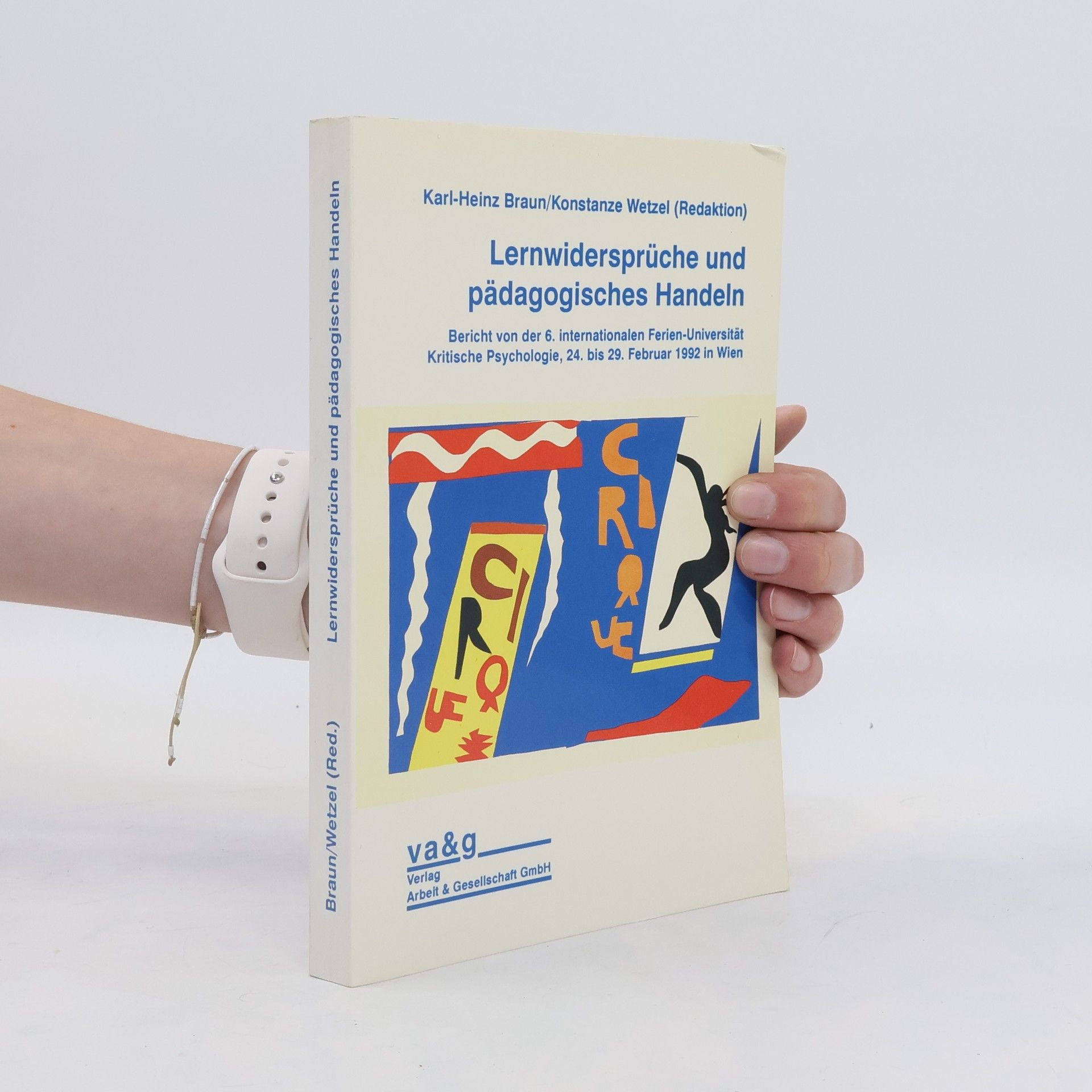

Lernwidersprüche und pädagogisches Handeln

- 297pages

- 11 heures de lecture