22 essays and notes on Joyce & Beckett, cycling & walking, Wicklow & Connemara, Molly & Bloom, horses & cattle, trivia & totality, translation & migration, ashplants & annotations, long ways & short cuts, connections & distractions.

Friedhelm Rathjen Livres

Arno Schmidt hat gern und heftig gegen Amerika und die amerikanische Literatur polemisiert, doch zu seinen Lieblingsautoren zählte er seit frühen Jahren zwei Amerikaner, nämlich James Fenimore Cooper und Edgar Allan Poe, und Mark Twain, den er ebenfalls früh las, ließ er späterhin die Ehre zuteil werden, daß er ihn für den Vorspruch seines eigenen Romans „Kaff auch Mare Crisium“ beklaute. Mit Schmidts Rezeption der drei genannten Autoren beschäftigen sich die Studien des vorliegenden Bandes; außerdem wird der sehr fruchtbare Versuch unternommen, das klassische Aussteigerbuch „Walden“ von Henry David Thoreau parallel zu Schmidts Kurzroman „Schwarze Spiegel“ zu lesen.

Arno Schmidts Werk ist nicht als monolithischer Block anzusehen, sondern unterliegt durchgängig einer sehr dynamischen Entwicklung, und zwar in inhaltlicher, formaler, sprachlicher und ästhetischer Hinsicht. Das bedeutet, daß kein Text Schmidts in irgendeiner Hinsicht die bloße Wiederholung eines vorherigen ist, denn stets nimmt Schmidt beim Schreiben neue Impulse auf und reagiert auf verschiedenste Einflüsse, und zwar oft recht unmittelbar, jedenfalls ohne großen Zeitverzug. Für die Einschätzung, Analyse und Interpretation Schmidtscher Texte heißt das, daß es sträflich wäre, zu ignorieren, an welchem Punkt der Entwicklung der jeweilige Text anzusiedeln ist, wann und unter welchen Umständen er entstand, was ihm vorausging und womit Schmidt sich in der entsprechenden Phase sonst beschäftigte. Vielfach schlagen sich zudem nicht nur werk-, sondern auch lebensbiographische Entwicklungen in den Texten nieder. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, Leben und Werk Arno Schmidts in Form einer detaillierten Chronik aufzubereiten. Ziel dieser Chronik ist es, möglichst alle zuvor nur verstreut greifbaren Fakten zur Entwicklung Schmidts und seines Werks, soweit sie eine Datierung erlauben, zu komprimieren und nach der Zeitleiste zu sortieren. Mit der Chronik wird Leserschaft und Forschung ein Referenznetz an die Hand gegeben, das es auch erlaubt, eigene Beobachtungen und Thesen leichter und schneller auf ihre Stimmigkeit hin zu überprüfen.

James Joyce hat seine Heimatstadt Dublin früh verlassen, aber in seinen Büchern ist er doch immer dort geblieben. Im „Ulysses“ fungiert die vergleichsweise überschaubare Metropole an der Irischen See gleichsam als Spiegel der ganzen Welt, doch die Schauplätze und die Wege, die die Protagonisten gehen, bleiben dem lokalen Detail verhaftet und lassen sich deshalb heute noch an Ort und Stelle abwandern, wozu ein Beitrag dieses Büchleins eine genaue Anleitung bietet. In den Blick geraten aber auch die Joyceschen Versuche, in Triest als italienischer Journalist seine irische Heimat vorzustellen, und seine Abenteuer als Radtourist im wilden Westen Irlands. Die weiteren Beiträge stellen Joyce als Liebeslyriker vor, fragen nach der Sinnhaftigkeit biographischer Textinterpretationen und stellen unterschiedliche Möglichkeiten nachgeborener Schriftsteller, Künstler und Übersetzer vor, mit Joyce und seinen Texten umzugehen.

Die ländlichen Erzählungen, die Arno Schmidt in der ersten Hälfte der 60er Jahre schrieb und in dem Band „Kühe in Halbtrauer“ veröffentlichte, sind weit mehr als Handübungen für die sich anschließende Arbeit am Großwerk „Zettel’s Traum“, dessen Techniken sie vorwegnehmen. Viele Leser schätzen diese kompakten, aber vielfach rätselhaften Erzählungen als geheimen Höhepunkt der Erzählkunst Arno Schmidts. Hier eignet er sich erstmals Elemente der Sprachkunst des späten Joyce an und unterfüttert sie mit Modellen der Psychoanalyse Freuds; hinzu kommen untergründige Strukturierungsweisen, die Schmidt dem von ihm als „Kirchenvater aller modernen Literatur“ ausgemachten Lewis Carroll abschaut. Zu welcher sprachlich-literarischen Virtuosität Schmidt durch diese Impulse gelangt, zeigt sich beispielhaft an der Erzählung „Die Wasserstraße“, einem Gang zu den Quellen nicht nur auf der Handlungsebene, sondern auch im Gewebe der Textur. In zwei Studien führt Friedhelm Rathjen vor, welche Einsichten ins Innenleben des Textes sich aus der Verfolgung nur scheinbar isolierter Zitatsplitter (hier speziell aus der englischsprachigen Literatur) ergeben.

Die irische Arno-Schmidt-Forschung war in Deutschland lange wenig bekannt, bis Friedhelm Rathjen 1989 in einer aufsehenerregenden Rezension auf den von Peadar O’Donnell herausgegebenen Band „New Light on Arno Schmidt from the Irish Perspective“ aufmerksam machte. Diese Rezension und der Band hatten nachhaltige, wenn auch marginalisierte Auswirkungen auf die Beschäftigung mit Arno Schmidt. Die vorliegende Dokumentation versucht, dies zu ändern, indem sie die bisher verstreuten Rezeptionsspuren zusammenstellt und präsentiert. Besonders im Fokus stehen die filigranen Verästelungen, die hoffentlich umfassend erfasst wurden. Dabei werden auch relevante Seitenzweige berücksichtigt; es geht nicht nur um Schmidt und O’Donnell, Dylan Thomas und Uwe Johnson, sondern auch um Rasch und Rasche, Irland und Irlinger, Ring und Mayr. Der Zusammenhang ist nicht immer sofort klar, aber er existiert. Die Bekanntschaft mit Peadar O’Donnell, zunächst durch sein Werk und später durch seine Person, hat Rathjens Interesse an Irland und der irischen Literatur jenseits von Joyce und Beckett neu entfacht. Diese Dokumentation legt sowohl beredtes als auch rätselhaftes Zeugnis von diesem neu entflammten Interesse ab.

Literatur: über Herman Melville, Samuel Beckett, Arno Schmidt, ein irrwitziges Schwafelbuch, Avantgardefilm, Marianne Fritz, Josef Winkler und neuere Bücher aus Irland, Europa, Amerika. Und Betrieb: über Forschungstourismus, Verlegerängste, Literaturkritik, Symposien, Walkämpfe, Übersetzerfrust und -lust, Sekundäres und Tertiäres.

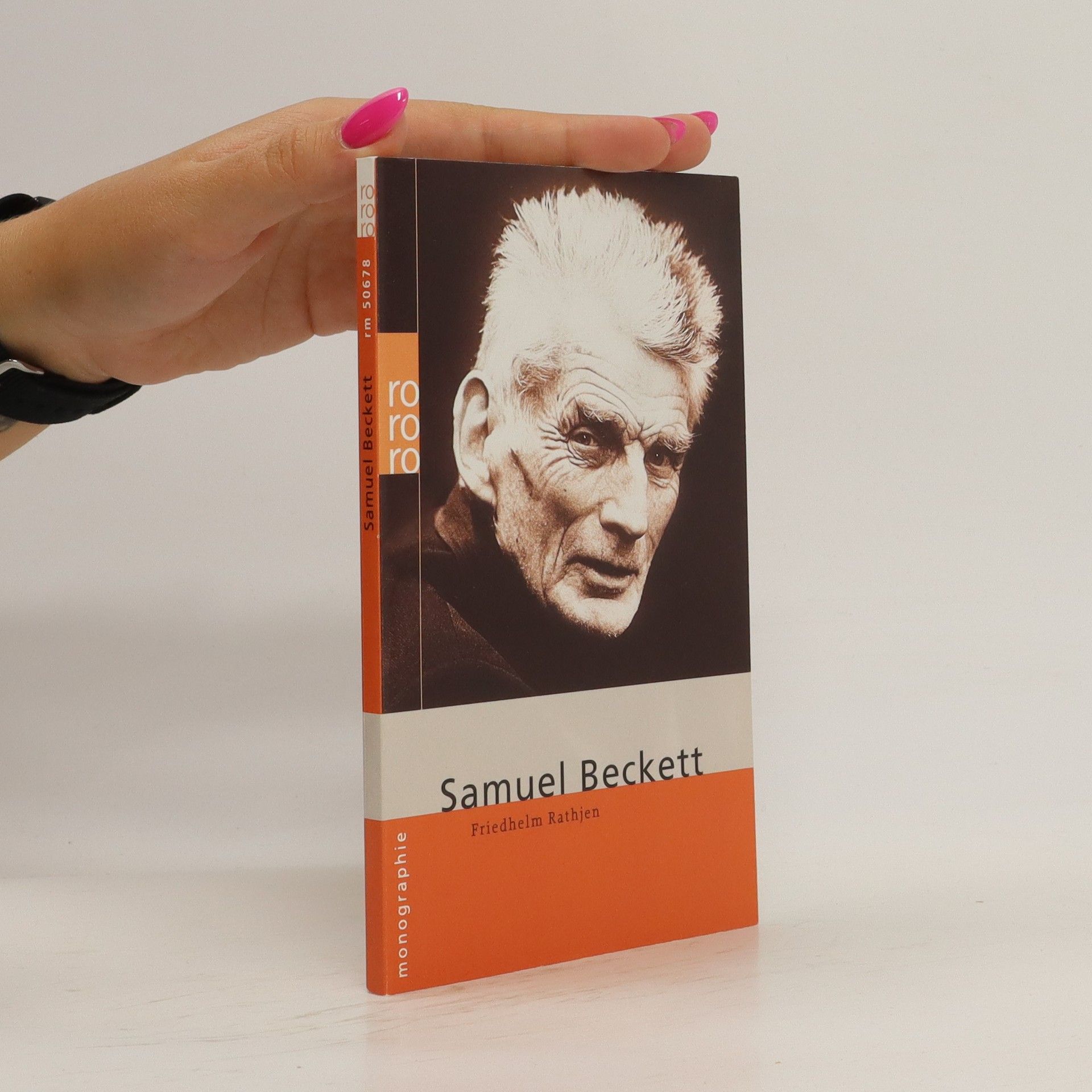

Samuel Beckett

- 160pages

- 6 heures de lecture

Samuel Beckett hat in «Warten auf Godot» und im «Endspiel», in seinen Romanen und Prosatexten Chiffren für das Los des modernen Menschen entworfen. Eigensinnig stellt sich sein Werk einer Welt, die kaum auszuhalten ist, aber auch keine Auswege bietet. Im Niemandsland zwischen Flucht und Konfrontation sucht Beckett nach dem Ort für seine immer karger werdende Kunst.

"... schlechte Augen": James Joyce bei Arno Schmidt vor "Zettels Traum"

Ein annotierender Kommentar

Der Band bieter für das gesamte Werk Arno Schmidts vor „Zettels Traum“ ein Fundstellenverzeichnis, das alle bisher bekannten punktuellen Bezüge zur Joyce-Rezeption aufführt und kommentiert. Anspielungen werden fixiert, nötigenfalls Sacherläuterungen gegeben, um mögliche Verständnislücken jener Schmidt-Leser zu schließen, die nicht auch Joyce-Kenner sind. Alle Zitate und Übersetzungen Schmidts aus dem Werk von Joyce werden mit ihren Quellen konfrontiert, was vor allem für Schmidts Joyce-Essays aufschlussreich ist.

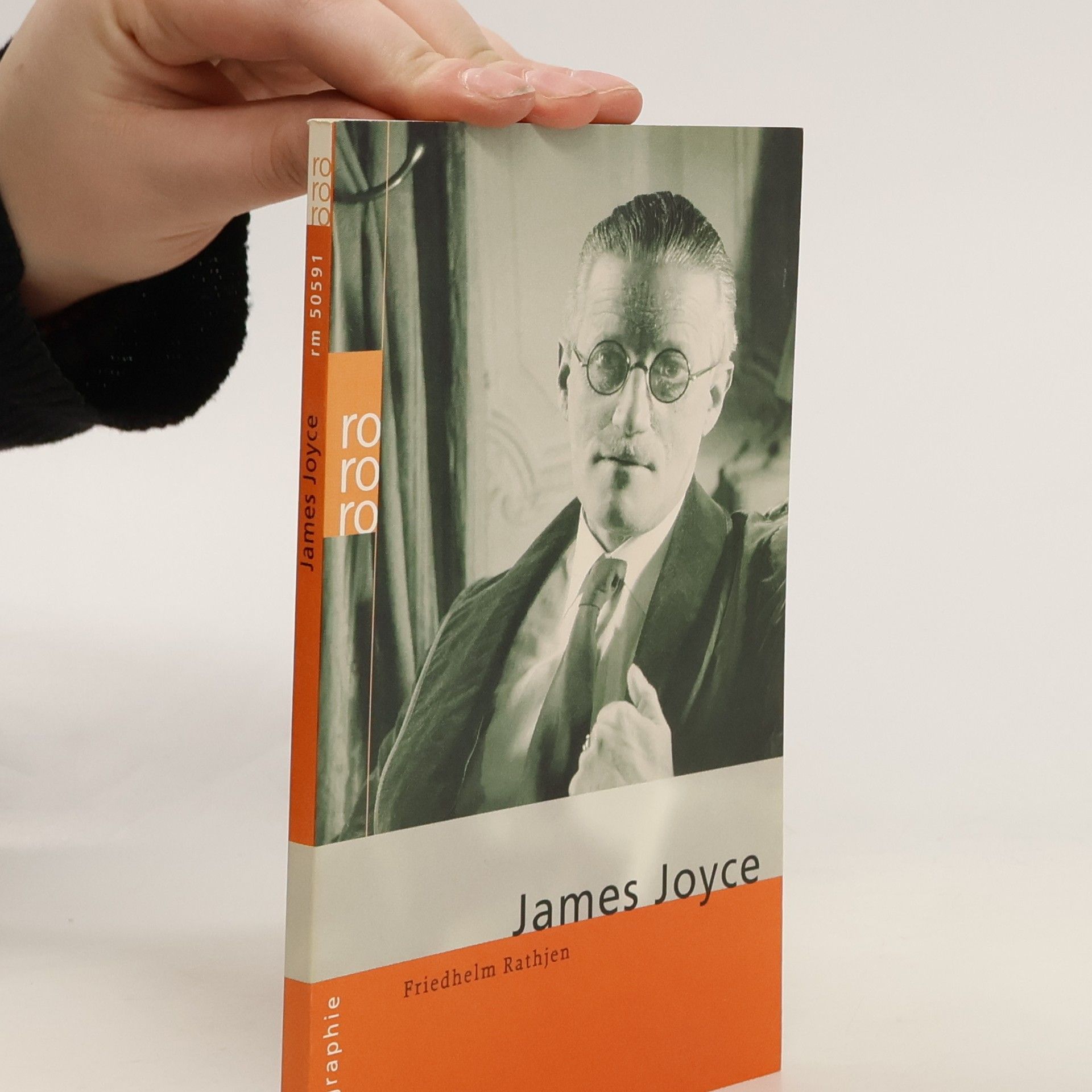

James Joyce

- 155pages

- 6 heures de lecture

James Joyce hat mit seinen Werken, vor allem mit dem legendären «Finnegans Wake», Deutungslawinen ausgelöst. Kaum ein Autor unserer Tage, der sich nicht auf Joyce beruft; selbst Popkultur und Dublin-Tourismus haben ihn entdeckt. Seine Hauptwerke - «Dubliner», «Ein Porträt des Künstlers als junger Mann»,«Ulysses» und «Finnegans Wake» - reflektieren die fragile Welt des Autors, in der Instabilität und Bewegung Gesetz zu sein scheinen.