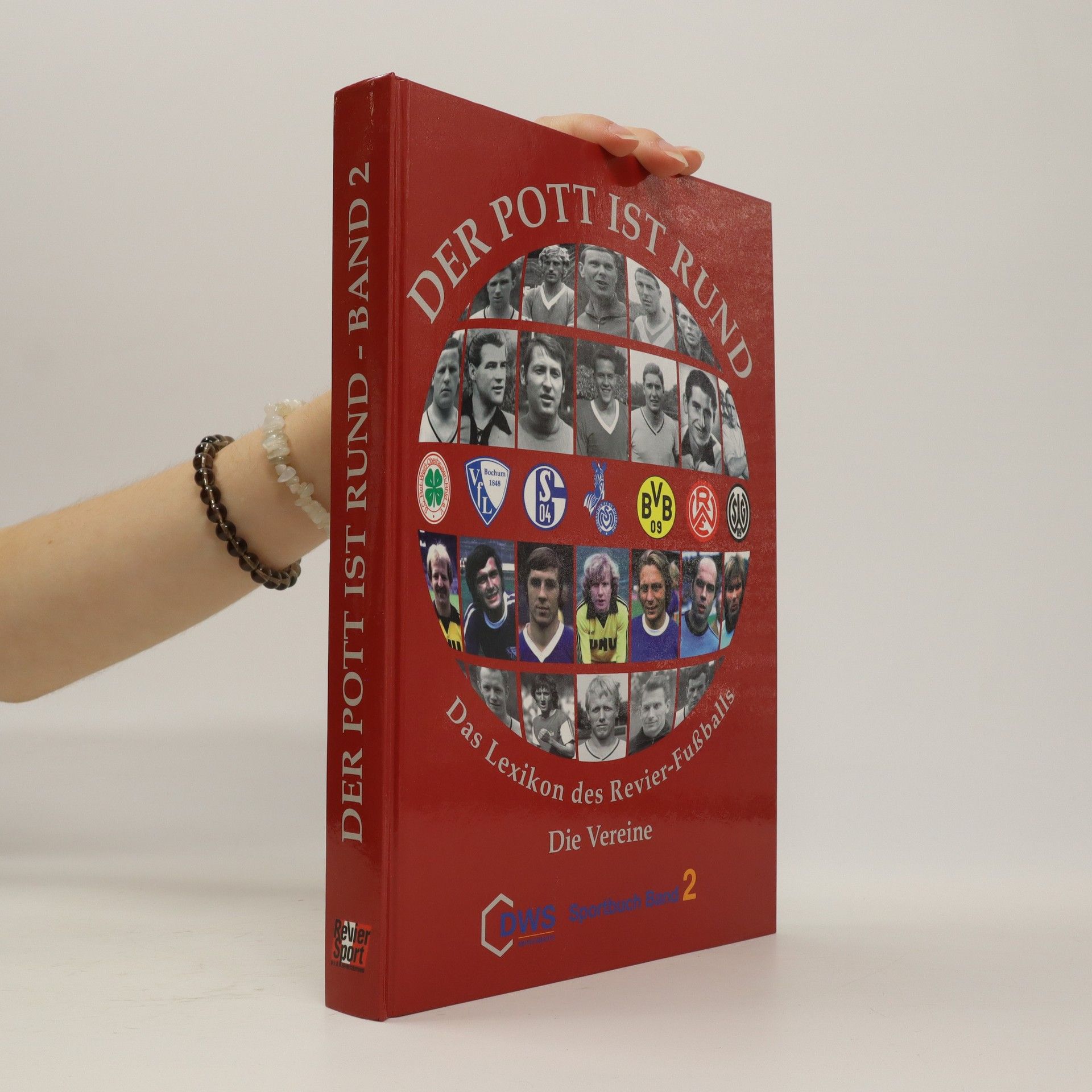

Das Ruhrgebiet ist die größte und wichtigste Fußballlandschaft Deutschlands. Die Dichte von Vereinen, Plätzen und Stadien sucht bundesweit ihresgleichen. Zwischen A 2 und B 1 reihen sich die fast mythischen Fußball-Orte des Reviers aneinander. Der Pott ist rund! Dieser besonderen Topographie ist das zweibändige „Lexikon des Revier-Fußballs“ gewidmet. Im Band 2 werden an die 100 Vereine des Reviers mit ihren Geschichten, Erfolgen und Niederlagen fundiert dargestellt. Manche Klubs gibt es schon längst nicht mehr wie den Duisburger SV, der schon Westdeutscher Meister war, bevor Borussia Dortmund oder Schalke 04 q/4berhaupt gegrq/4ndet worden waren. Andere einst legendäre Vereine der Oberliga West wie die Spfr. Katernberg oder die Emscher Husaren sind dabei in der Versenkung der Bezirks- und Kreisligen verschwunden. Trotzdem gehören diese Traditionsvereine, die irgendwann ihre spezielle Geschichte geschrieben haben, zum Selbstverständnis dieser Region, und gerade die vielen „Kleinen“ bekommen im „Lexikon des Revier-Fußballs“ einen wq/4rdigen Platz neben den vermeintlich Großen. Abgerundet wird der Band durch ein Personenlexikon, dem statistischen Überblick q/4ber alle Revier-Derbys der Bundesliga-Geschichte und dem zweiten Teil des Revier-Fußballs von A bis Z.

Ralf Piorr Livres

jazzwanne. Geschichte, Movement und urbane Kunst

- 212pages

- 8 heures de lecture

1960 wurde in Wanne-Eickel der Club „jazzwanne“ gegründet, der für das Aufbegehren junger Menschen gegen die tristen Verhältnisse der Bergarbeiterstadt stand. Die Freiheit der Musik spiegelte eine neue Lebenskultur wider, die auch nach dem Abriss des Hauses 1967 fortbestand.

Berta Schulz.

Von der Wäscherin zur Reichstagsabgeordneten der SPD.

Anekdoten und Beiträgen dokumentiert die vorliegende Chronik 60 Jahre Fußballgeschichte im Revier: Saison für Saison aus Sicht der Vereine - mit den Abschlußtabellen, den Ergebnissen und Mannschaftskadern ein riesiger Fundus und ein sicheres Nachschlagewerk. Das Revier und seine Fußball-Vereine. Die Chroniken der großen Klubs erstmals in einem Band. Alle Trainer, Präsidenten und Sponsoren. Das Auf und Ab in den Spielzeiten, sportliche Triumphe und Tragödien. Jede Saison im Überblick. Und als Anhang: Alle Vereine mit Adressen und kleinen Chroniken bis in die Kreisklassen.

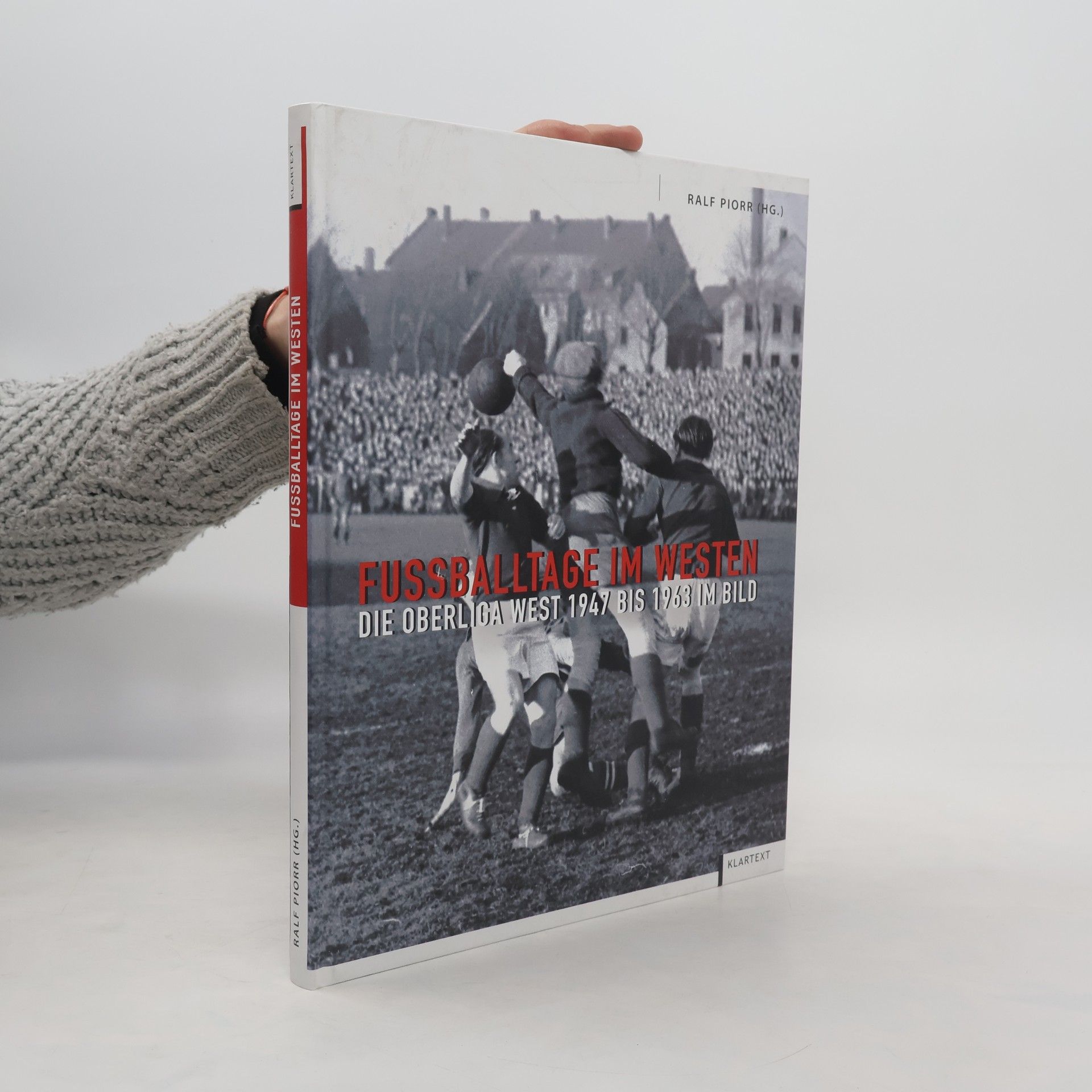

Wohl kaum eine andere Zeit im deutschen Fußball besitzt im Westen einen derart legendären Ruf wie die Oberliga West von 1947 bis 1963. Mannschaften wie Sportfreunde Katernberg, STV Horst-Emscher, Preußen Dellbrück, Meidericher SV, Westfalia Herne und die noch heute klangvollen Namen FC Schalke 04, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund haben diese Fußballjahre geprägt. Typen wie Adi Preißler, Erich Juskowiak, Berni Klodt, Fiffi Geritzen, Heini Kwiatkowski, Jupp Derwall, August Gottschalk, Hans Schäfer, Hans Tilkowski und natürlich der „Boss“, Helmut Rahn, gehören zum fußballerischen Gedächtnis dieser legendären Liga. Aus dem über 100.000 Bilder umfassenden Nachlass des Sportfotografen Kurt Müller hat der Historiker Ralf Piorr die eindrucksvollsten Fotos ausgewählt. Von der unmittelbaren Nachkriegszeit über das Wirtschaftswunderland bis hin zu den beginnenden 1960er Jahren. All die Geschichten, die bisher erzählt wurden, finden nun endlich ihre bildhafte Umsetzung. Durch viele Fotos, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Abgerundet wird der Fotoband durch Interviews mit damaligen Akteuren und einer umfassenden Statistik zur Oberliga West. Eine faszinierende fotografische Reise in das Herz des Landes Nordrhein-Westfalen und in die Geschichte des Fußballs.

Die Männer von Luise

- 128pages

- 5 heures de lecture

Im Kohlenflöz Luise muss das tägliche Soll geschafft werden. Die Arbeit ist hart und gefährlich, Sargdeckel oder Unfälle sind keine Seltenheit. Und dann ist da noch die Staublunge: zuerst Berginvalide und dann irgendwann weg vom Fenster. Realistisch berichtet die autobiographische Erzählung eines unbekannten Bergmanns vom Arbeitsalltag unter Tage und vom Leben in der Kolonie zwischen 1930 und 1960. „Schonungslos, detailliert und kritisch-nüchtern. So wird berichtet. Hierin liegt die Brisanz der Männer von Luise. Adäquater kann man sich der Drastik des Ruhrbergbaus kaum nähern.“ (Arnold Maxwill)