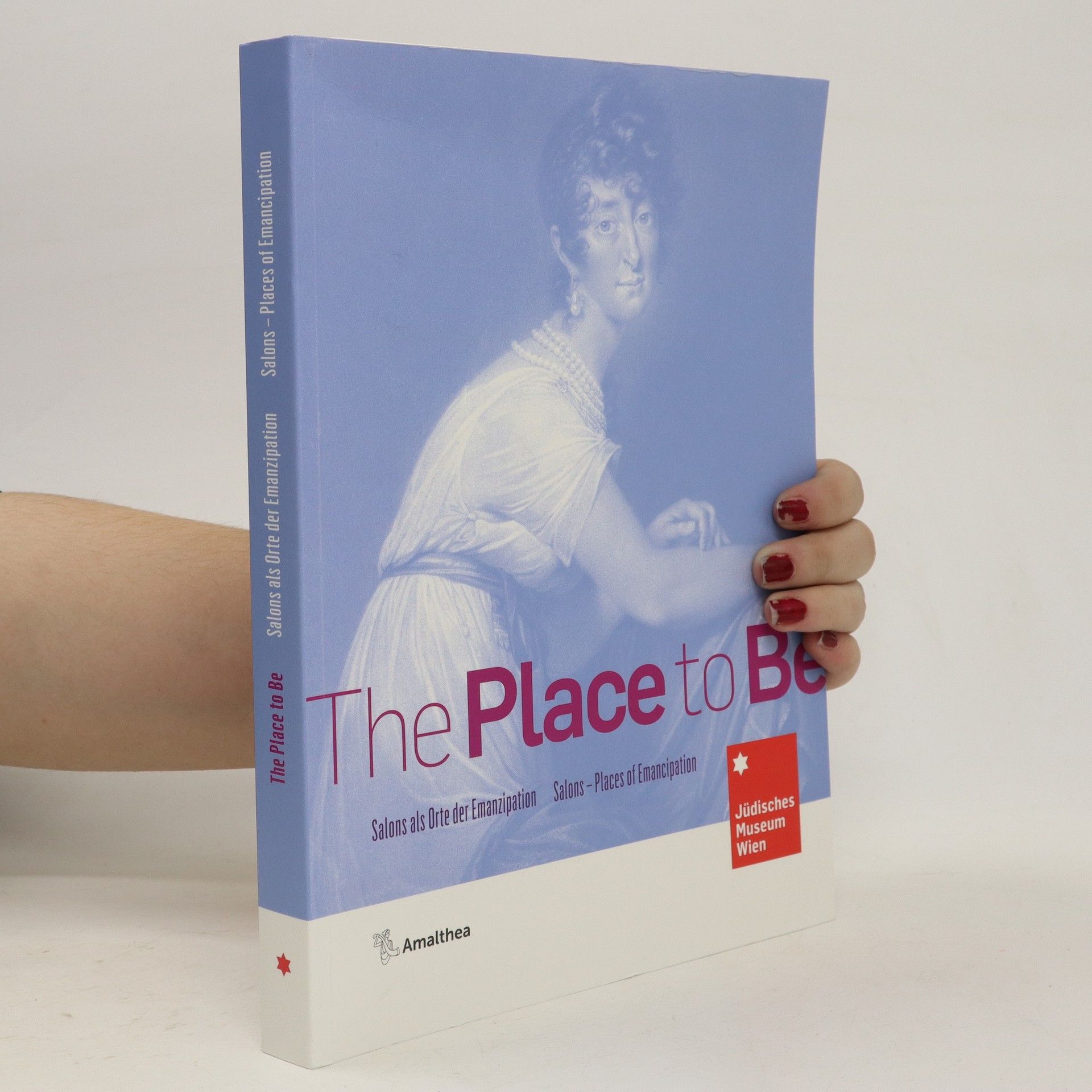

Heute würde man die Wiener Salons zwischen 1780 und 1938 als Networking im besten Sinne bezeichnen. Diese meist von jüdischen Gastgeberinnen geprägten Konversationsräume waren in zweifacher Hinsicht Orte der Emanzipation und der Ermächtigung: für die Entwicklung einer bürgerlich-kritischen Zivilgesellschaft und nicht zuletzt für Frauen, die von der Öffentlichkeit noch ausgeschlossen waren. Die Ausstellung stellt die Salons von Fanny von Arnstein und Josephine von Wertheimstein bis hin zu den Reformsalons von Berta Zuckerkandl und Eugenie Schwarzwald als kultivierte Orte der Politik und als politische Orte der Kultur vor. Sie macht die Leistungen der Salonièren für die Wiener Kultur-, Wirtschafts- und Politikszene begreiflich. Und sie zeigt schließlich, welche Bedeutung die Wiener Salonkultur für die vertriebenen Wiener Jüdinnen und Juden im Exil erlangte und dass es im Wien der Nachkriegszeit nicht zufällig die aus dem englischen Exil zurückgekehrte Hilde Spiel war, die diese Kultur noch einmal „salonfähig“ machte.

Werner Hanak Livres

Wiener Synagogen

- 157pages

- 6 heures de lecture

Fast 25 Synagogen repräsentierten einst die Vielfalt jüdischen Sakralbaus in Wien. Vor 1900 war die jüdische Gemeinde in Wien zur drittgrößten Europas herangewachsen. Fast jeder Bezirk besaß einen Tempel. Die neuen Synagogen mussten sich erst im Stadtbild behaupten, meist standen nur Baulücken in engeren Gassen zur Verfügung. Der Band erinnert mithilfe von virtuellen Rekonstruktionen und zahlreichen Ansichten an diese Sakralbauten, die fast alle während des Novemberprogroms 1938 zerstört wurden.

Wien Leopoldstadt

Die andere Heimatkunde

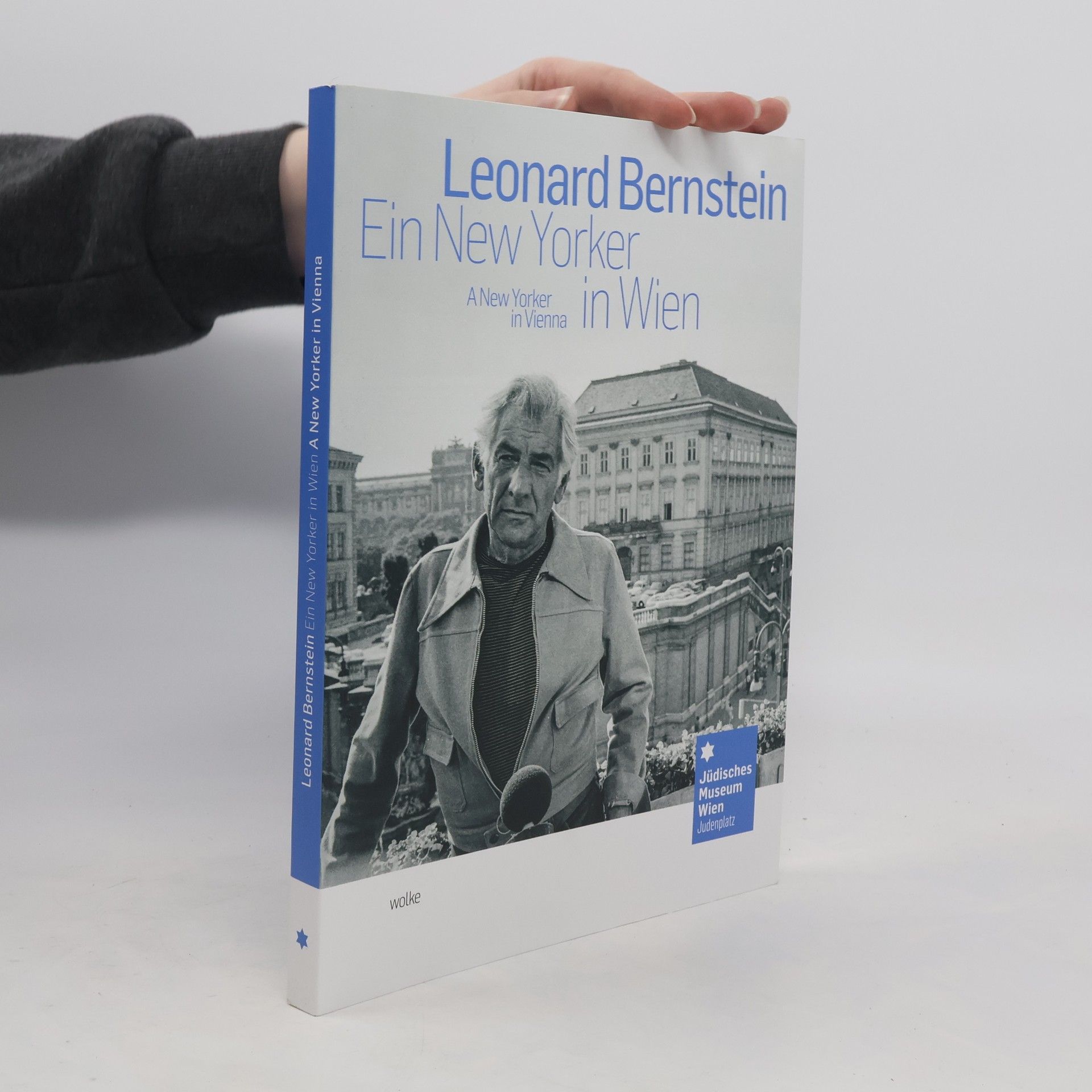

Ein reich illustriertes Buch, das zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein dessen Verhältnis zur Musikstadt Wien in den Fokus rückt, dabei den großen Dirigenten und Komponisten auch als politischen Menschen würdigt und gleichzeitig nach seinen jüdischen Wurzeln fragt. Musikalisch sozialisiert in der Synagoge seiner Kindheit in Boston, ausgebildet in Harvard und beruflich in New York zu Hause, verband Bernstein seit 1966 eine lebenslange Beziehung mit Wien: Er brachte den WienerInnen den verdrängten Gustav Mahler zurück, seine Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern wurde legendär und er vermittelte sogar in der österreichischen Innenpolitik. „Ich genieße Wien unglaublich – so sehr man das als Jude überhaupt kann. Es ist hier voller trauriger Erinnerungen und man hat mit so vielen Ex-Nazis (und möglichweise immer noch Nazis) zu tun; und nie kannst Du Dir sicher sein, ob nicht einer unter denen, die bravo schreien, Dich vor 25 Jahren einfach erschossen hätte. Aber es ist besser zu vergeben, und wenn möglich, überhaupt zu vergessen. Euer Wiener Schnitzel. Lenny“ (Leonard Bernstein an seine Eltern, Wien, 19. März 1966) Mit Beiträgen von Leon Botstein, Werner Hanak, Barbara Haws, Silvia Kargl, Friedemann Pestel, Simon Posch, Oliver Rathkolb und Danielle Spera. Der Katalog erscheint zur gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien von 17. Oktober 2018 bis 28. April 2019.

Wien um 1900: Wissenschaft und Forschung werden von zahlreichen jüdischen Protagonisten vorangetrieben. Auch erste Wissenschaftlerinnen erkämpfen sich den Weg ins akademische Feld. Ihre Projekte und ihre Erfolge, darunter Nobelpreise, sind heute im akademischen Bewusstsein verankert. Weniger bekannt ist, dass die Universität ab den 1880er Jahren zu einer permanenten Gefahrenzone für Juden wird. Die zunehmende Gewalt sowie die vielen, insbesondere ab 1918, verweigerten Professuren führen bereits vor dem »Anschluss« 1938 zu einem Braindrain aus dem Wissenschaftsstandort Wien. Der Band erscheint zur Ausstellung »Die Universität. Eine Kampfzone« im Jüdischen Museum Wien. Anlässlich des 650. Jubiläums der Universität Wien ermöglicht er erstmals einen Überblick über die Beziehungsgeschichte zwischen Jüdinnen, Juden und den Wiener Universitäten zwischen dem ausgehenden Mittelalter und der Gegenwart. Neben zahlreichen Abbildungen vermitteln Erinnerungen und Berichte aus jüdischen Zeitungen eine Innensicht auf dieses von Gewalt geprägte Kapitel der Geschichte Wiens.

Papier ist doch weiß?

- 192pages

- 7 heures de lecture