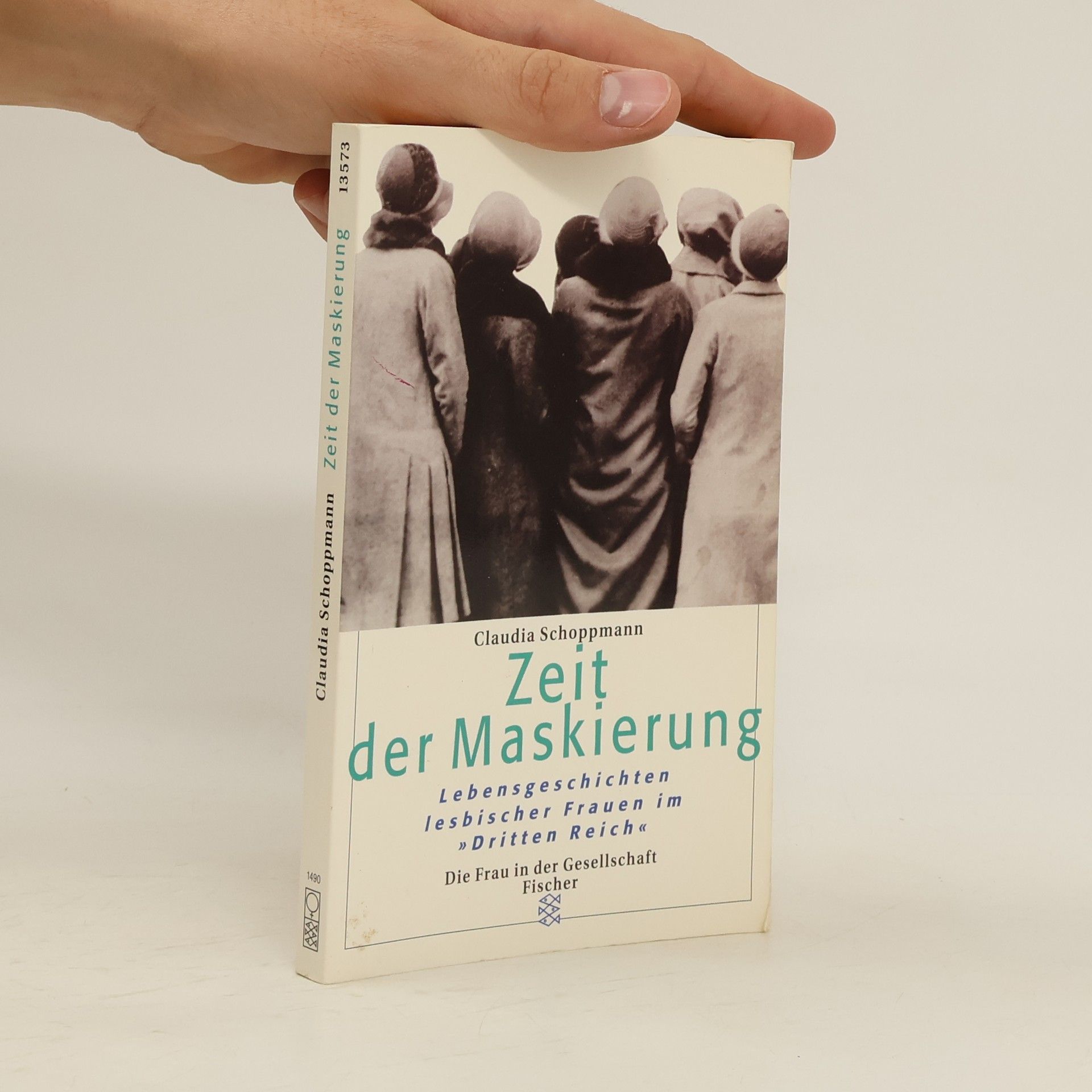

Von lesbischen Frauen, die um die Jahrhundertwende geboren wurden, gibt es bis heute kaum Selbstzeugnisse. Claudia Schoppmann hat Frauen gefunden, die bereit waren, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Sie schildern ihren Alltag in einer Zeit, in der homosexuelle Männer offen verfolgt und lesbische Frauen in eine prekäre Grauzone abgedrängt wurden. Was bedeutete es, im Nationalsozialismus -anders als die anderen- zu sein? Welche Konsequenzen hatte die homophobe NS-Ideologie für lesbische Frauen? Was galt überhaupt eine Frau, die ledig blieb, ihr eigenes Geld verdiente und nicht die Mutter -arischen- Nachwuchses war? Wie sich die Frauen dem Anpassungsdruck durch Tarnehen beugten oder durch unauffälliges Verhalten weiteren Nachforschungen entgingen, wie sie als Jüdinnen oder Kommunistinnen verfolgt wurden, aber auch, wie sie durch Mut und gegenseitige Hilfe überlebten, davon handelt dieses Buch.

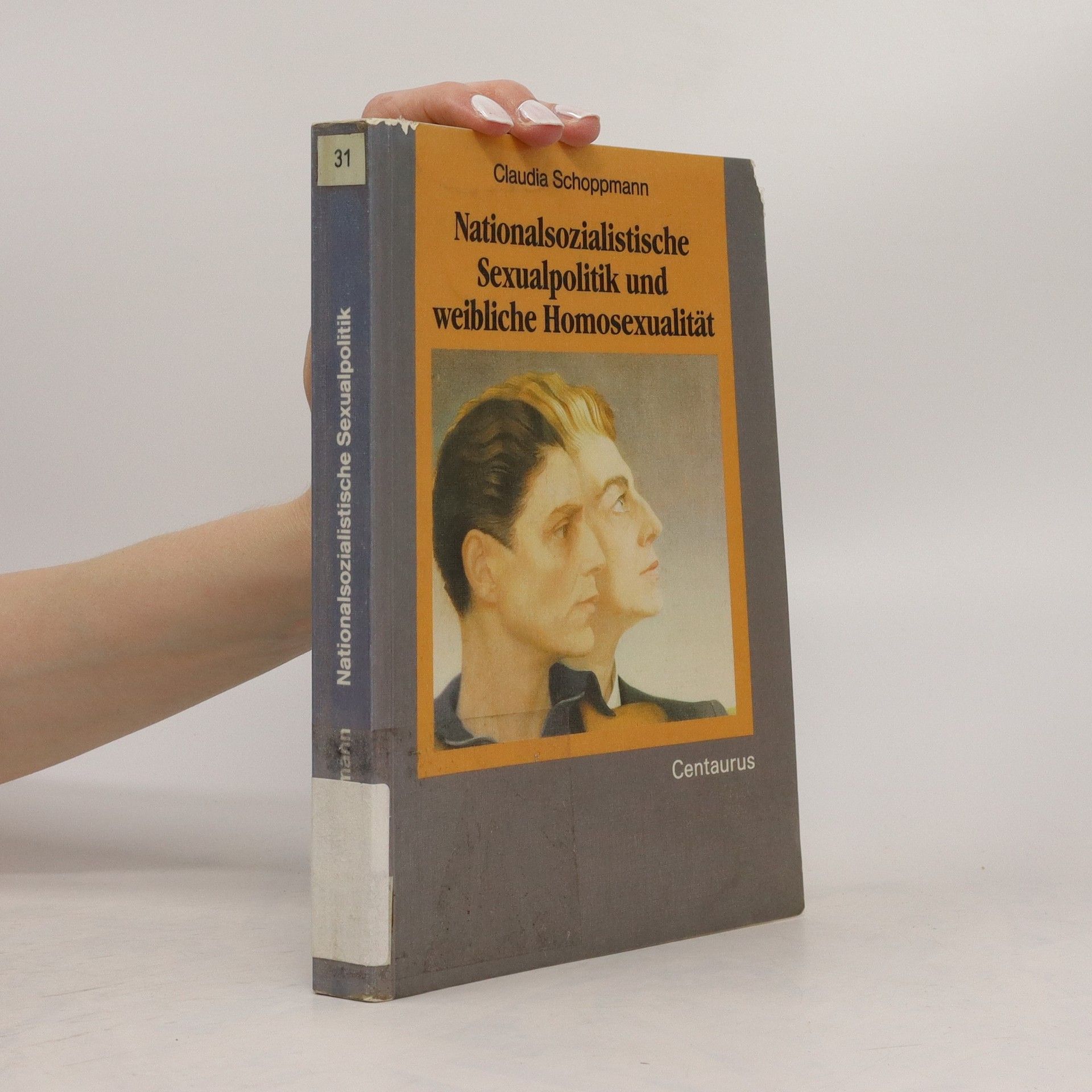

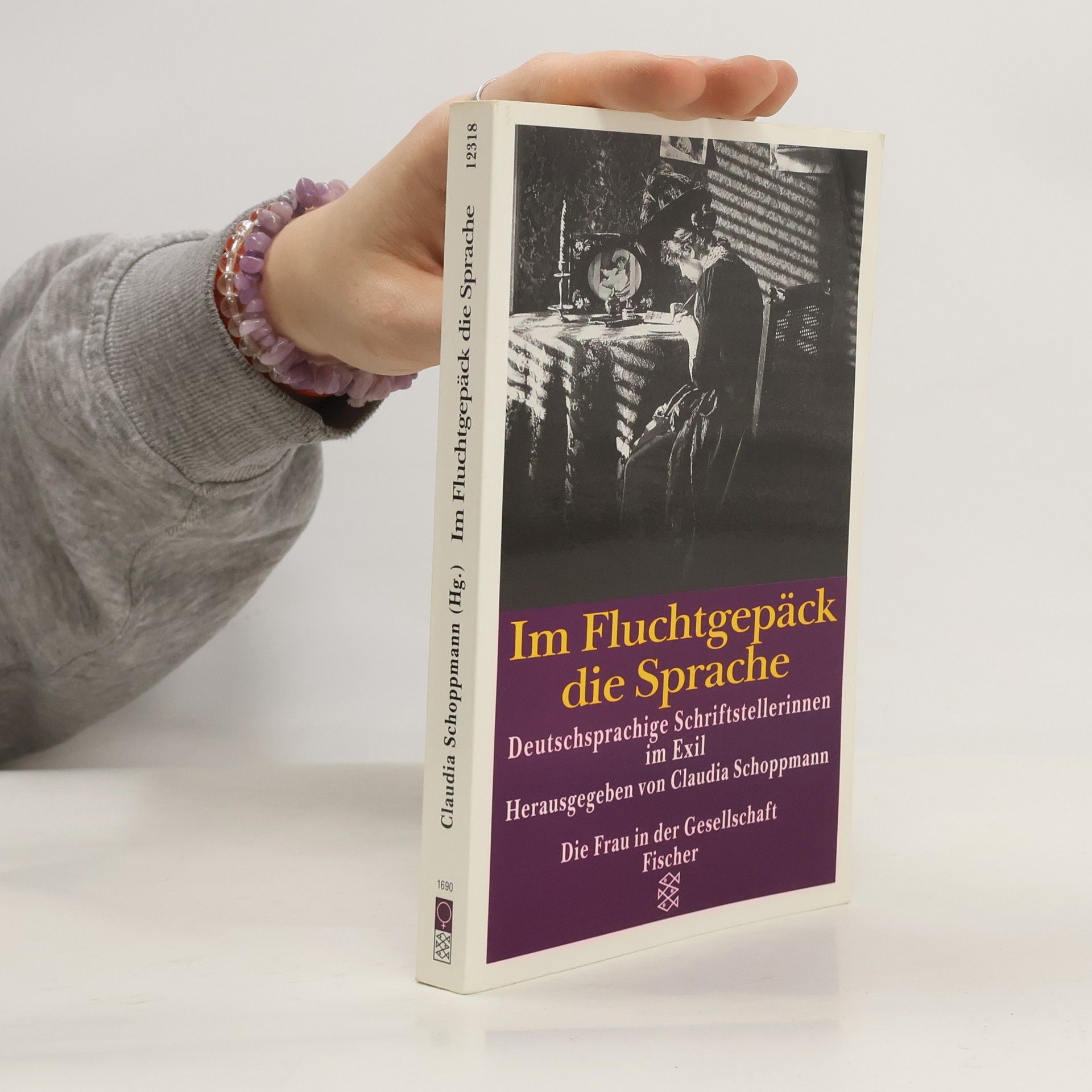

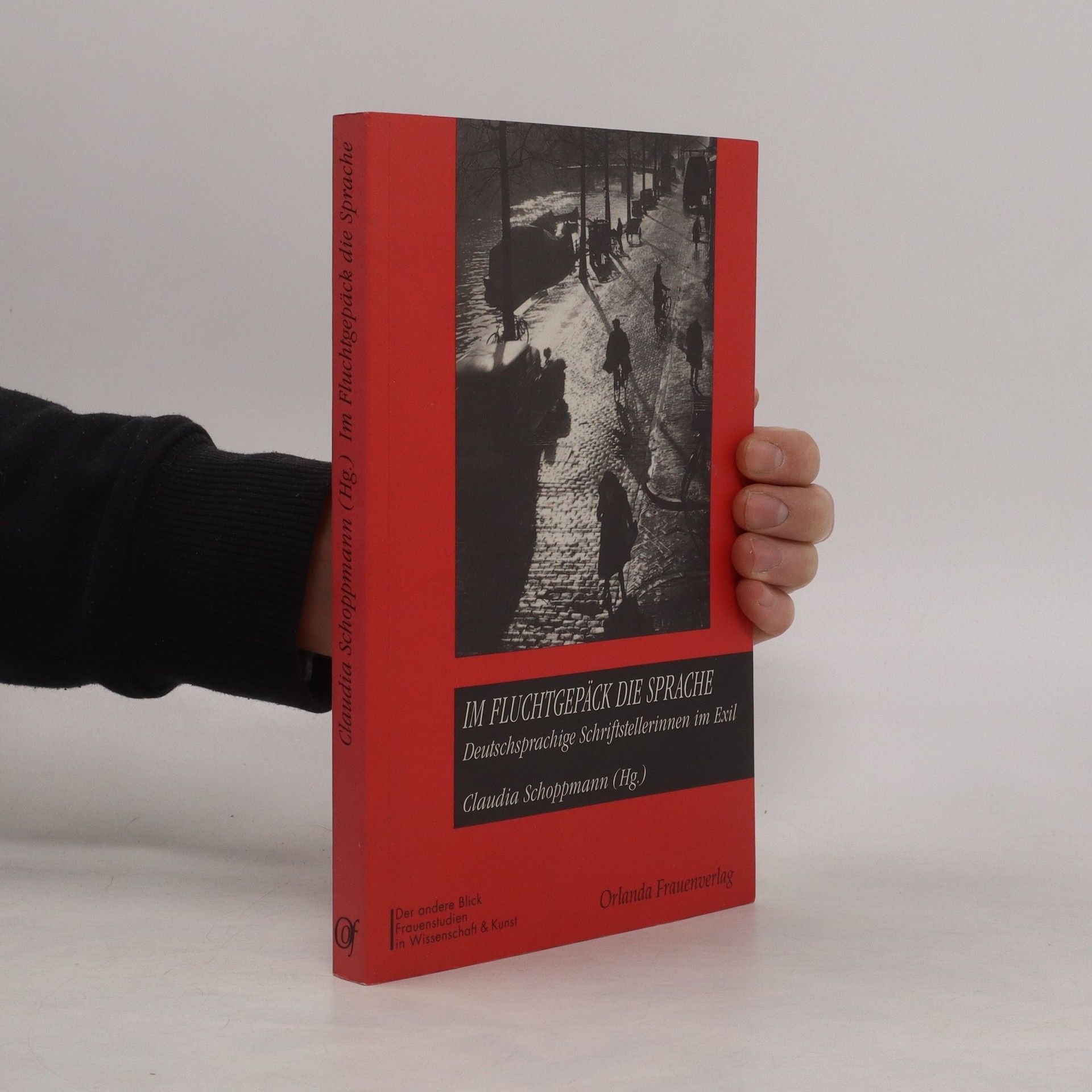

Claudia Schoppmann Livres