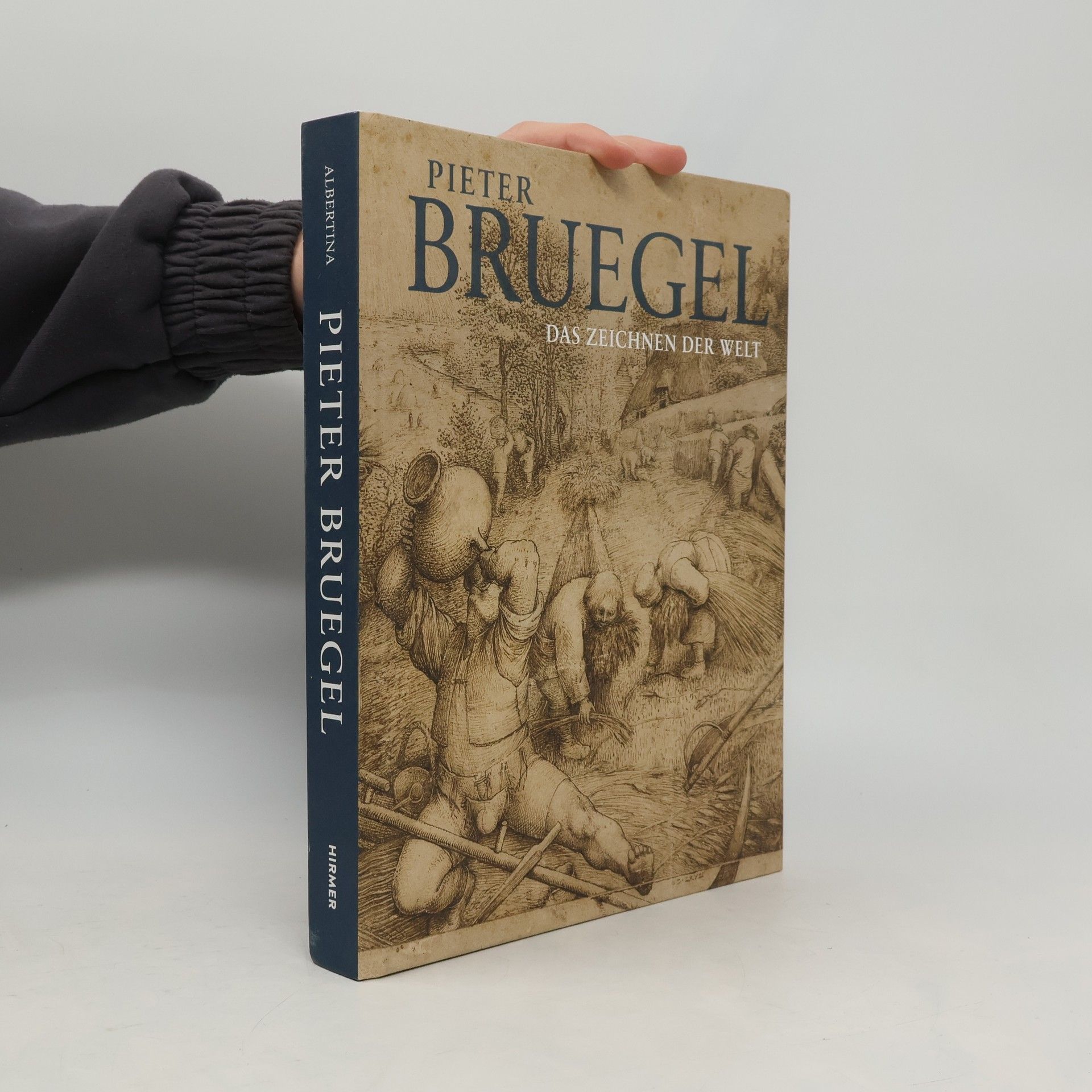

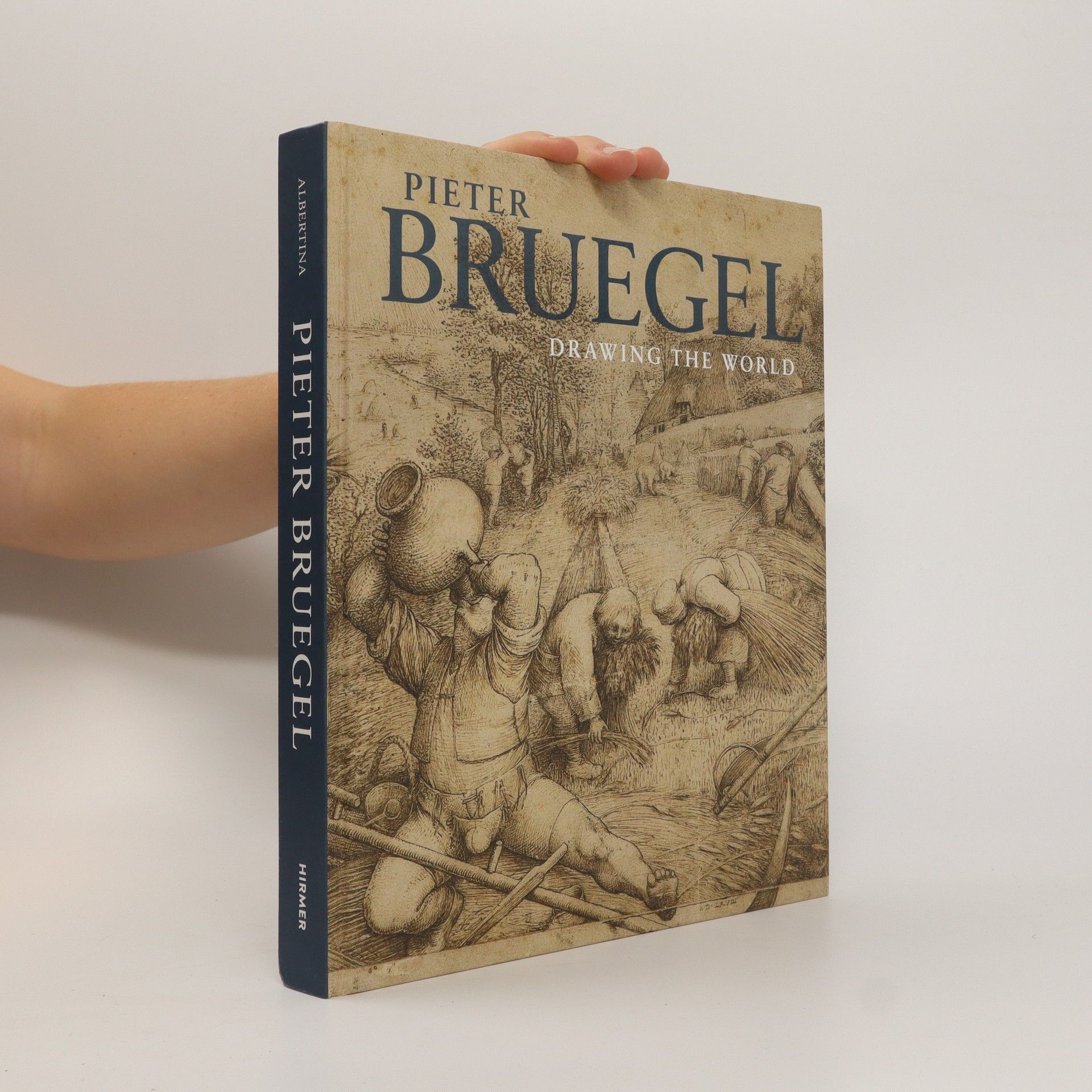

Pieter Bruegel : drawing the world

- 231pages

- 9 heures de lecture

Am Vorabend des niederländischen Unabhängigkeitskampfes gegen die spanische Herrschaft, in einer Zeit der politischen, sozialen und religiösen Umbrüche, entwarf Pieter Bruegel (ca. 1525 – 1569) eine ebenso komplexe Bildwelt. Humorvoll und volksnah, scharfsinnig und zutiefst kritisch reflektierte er die Gesellschaft seiner Zeit. Der reich bebilderte Katalog beleuchtet Bruegels künstlerische Ursprünge und bietet einen Überblick über sein gesamtes grafisches Schaffen, das so gegensätzliche Themen wie den »Bauern-Bruegel«, Bruegel als »zweiter Hieronymus Bosch«, als Erneuerer der Landschaftskunst sowie als satirischen Moralisten in sich vereint.