Sapere Aude

Die Österreichische Akademie seit 1918. Berichte, Fakten, Analysen ‒ ein Kompendium

Die Österreichische Akademie seit 1918. Berichte, Fakten, Analysen ‒ ein Kompendium

Pecunia est nervus rerum gerendarum

Dieses Buch enthält Beiträge und Aufsätze des renommierten österreichischen Wirtschafts- und Sozialhistorikers Herbert Matis aus vier Jahrzehnten. Der Untertitel „Wirtschaftshistorische Wegmarkierungen“ ist in einem doppelten Sinn zu verstehen. Zum einen spiegeln die ausgewählten Schriften einen individuellen wissenschaftlichen Lebensweg wider, zum anderen beschreiben die Texte „Wegmarkierungen“ in der Geschichte des Industriesystems, von der Frühindustrialisierung bis zu unserer heutigen „postindustriellen“ Gesellschaft, von den ersten Ansätzen der maschinellen Produktion bis zum gegenwärtigen Zeitalter des Computers. Herbert Matis behandelt in einem historischen Kontext relevante Themenstellungen wie die zentrale Rolle des Unternehmers und der Unternehmung im kapitalistischen Entwicklungsprozess sowie Wandlungen betriebswirtschaftlicher Strategien, beleuchtet aber auch sozioökonomische Aspekte des Liberalismus, die soziale Dimension des Menschen und die Nationalökonomie u. a. m.

Markierungspunkte von Eugen Böhm-Bawerk bis Joseph A. Schumpeter

Die Einheit von Wirtschaftsgeschichte und Ökonomie ist durch die Differenzierung der Wirtschaftswissenschaften verloren gegangen. Während sich theoretische Betrachtungen zunehmend auf die innere Logik wirtschaftlicher Verhältnisse konzentrierten, geriet die historische Komponente in den Hintergrund. Diese Dominanz abstrakter ökonomischer Modelle führte oft zur Vernachlässigung entwicklungs- und prozessorientierter Ansätze, was zu unzureichenden Erklärungsmustern führte. Eine fruchtbare Synthese kann nur durch die Verbindung von modernen ökonomischen Modellen mit entwicklungsorientierten Forschungsansätzen entstehen. Theoriebildung profitiert erheblich von empirischen Daten, die immer auch historische Dimensionen beinhalten. Die Sammlung bietet eine repräsentative Auswahl klassischer und aktueller Texte, die darauf abzielen, einer einseitigen Ausrichtung der ökonomischen Theorie entgegenzuwirken und gleichzeitig einen spannenden Teil der Diskursgeschichte zu präsentieren. Die Beiträge sind mit wissenschaftlichen Kommentaren versehen und stammen von bedeutenden Denkern wie Luis Bértola, Eugen von Böhm-Bawerk, Walter Eucken, Rudolf Goldscheid, Eric Hobsbawm, Herbert Lüthy, Karl Marx, Otto Neurath und Joseph Alois Schumpeter.

Kapitalbildung und Industriefinanzierung in den habsburgischen Erblanden 1787-1830

Die „k. k. privilegierte u. octroyierte Wiener Kommerzial-, Leih und Wechselbank“, oft als „Schwarzenberg-Bank“ bezeichnet, gilt als eine der ersten Aktiengesellschaften in Österreich. Sie entstand aus der Initiative des dänischen Handelsmanns Henning Bargum, der als abenteuerlicher Entrepreneur gilt. Das erste Bankprivileg wurde am 12. Dezember 1786 erteilt, und der Gesellschaftsvertrag stammt aus Mai 1787. Nach Bargums Flucht aufgrund einer Defraudation wurde das Privileg 1792 erneuert und sollte ursprünglich 1812 auslaufen, wurde jedoch mehrfach verlängert. Letztendlich wurde 1824 die Löschung der Firma beantragt, die 1830 vollzogen wurde. Bargum erhielt Unterstützung von einflussreichen Mitgliedern des Hochadels, darunter die Fürsten Schwarzenberg und Colloredo-Mansfeld sowie Graf Nostitz-Rieneck. Diese bildeten zusammen mit Bargum die „Oberdirektion“ der Bank, während die „Unterdirektion“ von vier Managern geleitet wurde, die auch als Sprachrohr für Klienten fungierten. Die Bank suchte zunächst in der Habsburgermonarchie nach Investoren für das Startkapital von einer Million Gulden, wandte sich aber auch an ausländische Aktionäre, darunter ein Amsterdamer Handelshaus und das Frankfurter Bankhaus Bethmann u. Co. Neben Wechselgeschäften und Krediten konzentrierte sich die Bank auf industrielle Gründungen.

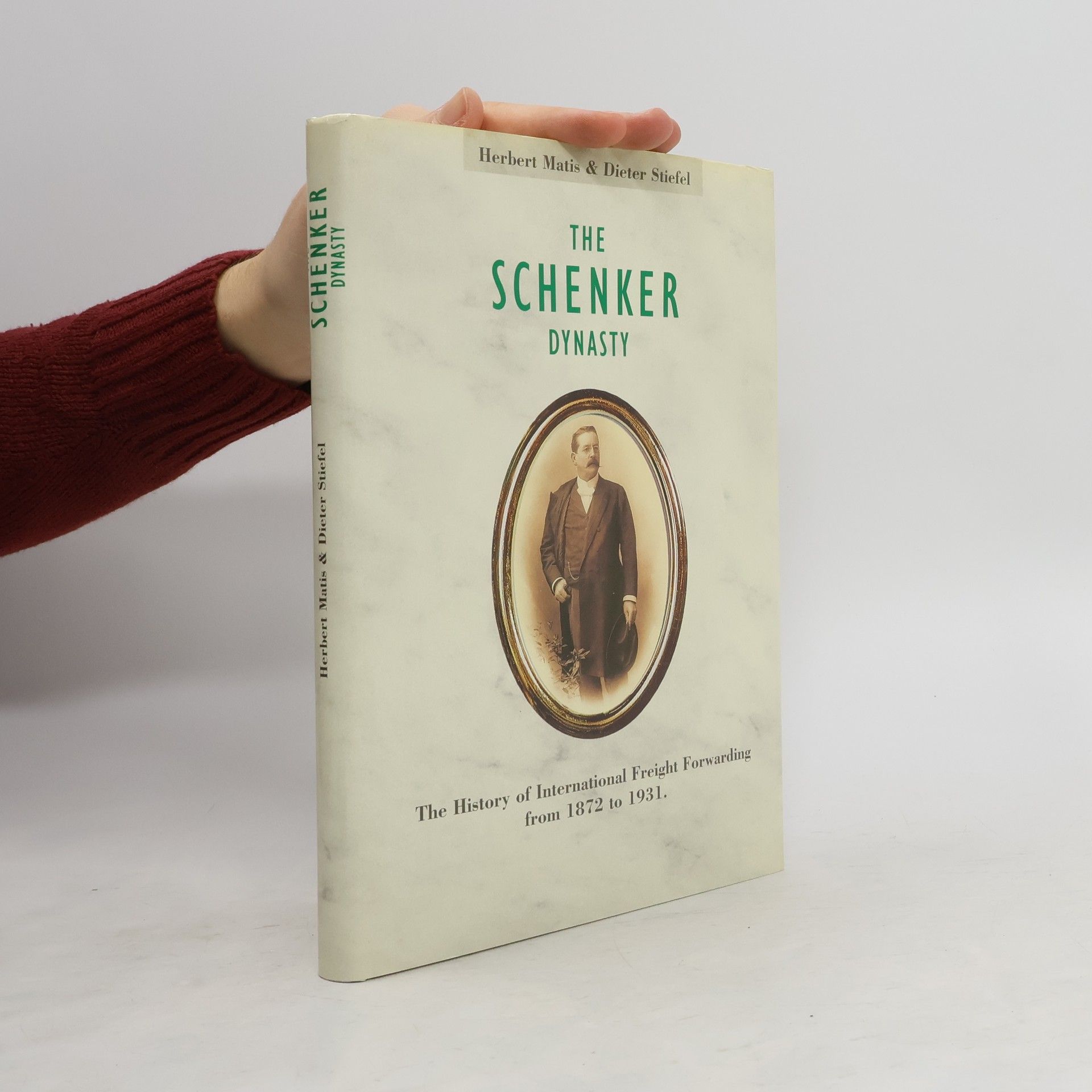

Die Geschichte der internationalen Spedition Schenker 1931 - 1991