spräche wurden abgehört, sein E-Mail-Verkehr überwacht, sein Auto mit einem Peilsender ausgestattet. Dreieinhalb Monate musste er in Untersuchungshaft verbringen. Zwei Jahre lang bespitzelte eine Undercoveragentin der polizeilichen Sonderkommission die Aktionen des „Vereins gegen Tierfabriken“, dem er vorsteht. Angeklagt war er als Chef einer „kriminellen Organisation“ nach § 278a des österreichischen Strafgesetzbuches. Über ein Jahr stand er – mit weiteren zwölf Angeklagten – an insgesamt 100 Prozesstagen vor Gericht, an manchen Tagen von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Der Tierschützer Martin Balluch wurde zum Staatsfeind gemacht. Systematisch hat ihn die Exekutive zu kriminalisieren versucht. Von 2006 an befand sich Balluch im Visier von Polizei und Justiz. Schon die Dauer des Prozesses haben aus dem Gerichtssaal de facto eine Verwahranstalt für die Angeklagten gemacht, die auf die Zerstörung jeden normalen Lebensalltags abzielte.

Martin Balluch Livres

Der Hund und sein Philosoph

Plädoyer für Autonomie und Tierrechte

Ausgehend von der engen Beziehung zu seinem Hund, entwickelt der Autor eine leicht lesbare Tierrechtsethik, die im zentralen Begriff der Autonomie gipfelt. Dass er sich dabei am Kant’schen Postulat der ausschließlich dem Menschen zugestandenen Rationalität abarbeitet und dieses schlüssig in sein Gegenteil verkehrt, gehört zu den eindrucksvollsten Erkenntnissen des Textes.

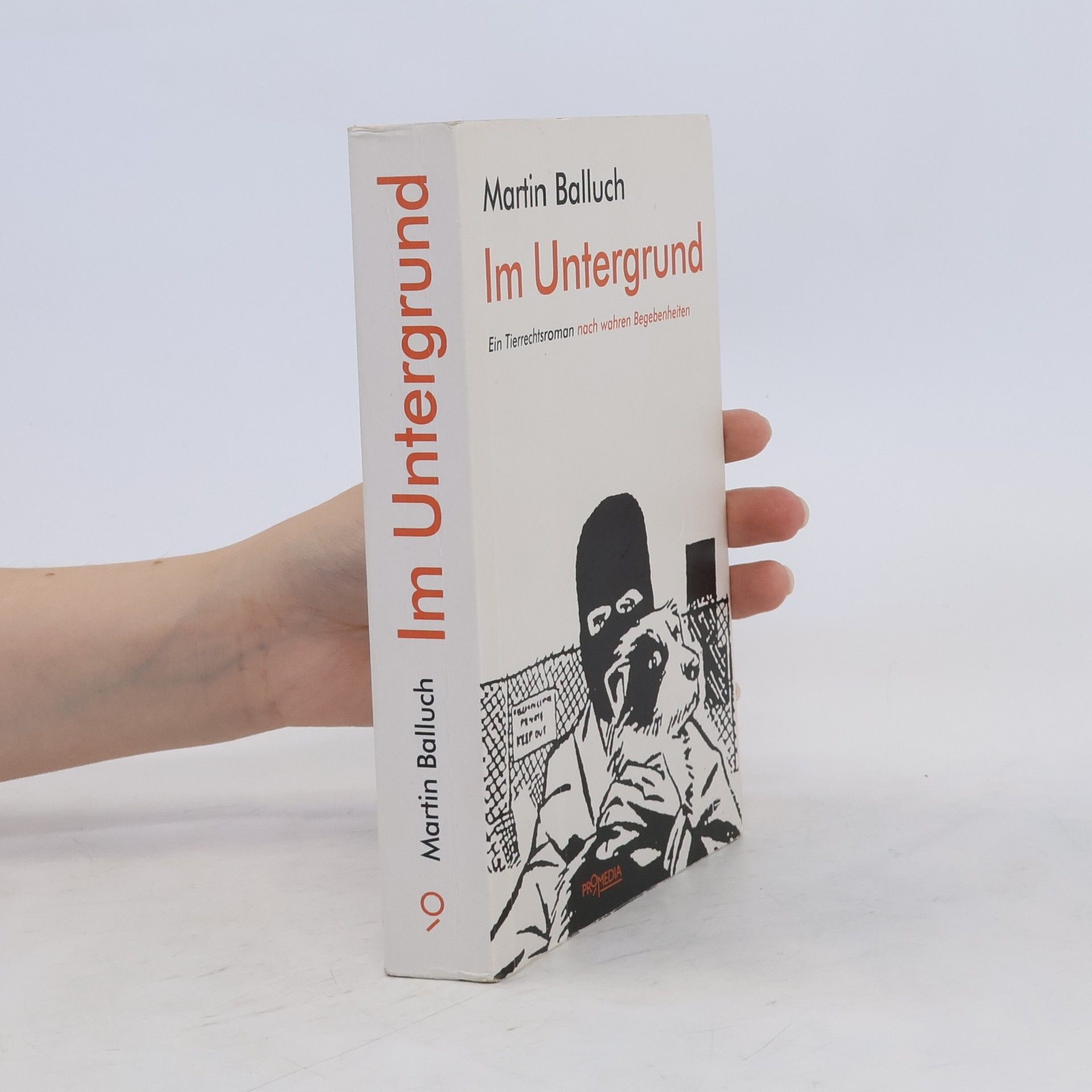

Im Untergrund

Ein Tierrechtsroman nach wahren Begebenheiten

„Im Untergrund“ erzählt die Geschichte eines Aktivisten, der seine Karriere dem kompromisslosen Kampf für Tierrechte opfert und schließlich vor juristischer Verfolgung untertauchen muss. In spannenden Szenen dokumentiert der Roman gleichzeitig die mörderischen Auseinandersetzungen um Tierrechte im England der 1980er- und 1990er-Jahre. Paul ist 25 Jahre alt, als er ins englische Cambridge kommt ...

In seiner philosophischen Dissertation unternimmt Martin Balluch den Versuch, die politische Forderungen nach Tierschutz und Tierrecht über den Nachweis des Bewusstseins bei Tieren und des freien Willens beim Menschen abzuleiten. Nach einer ausführlichen Darstellung des freien Willens, durchaus auch im naturwissenschaftlichen Sinn, zeigt der Autor die Konstruktion und De-Konstruktion des Menschbegriffs in seiner abwertenden Abgrenzung gegenüber allen nichtmenschlichen Lebewesen. Nach exemplarischen, persönlichen Erfahrungen mit tierlichem Bewusstsein gibt er einen umfassenden Überblick über theoretische und praktische Untersuchungen und Erfahrungen mit Bewusstsein, seinen Anzeichen und Äußerungen. Besonderer Augenmerk gilt dabei der Rolle der Sprache und der Frage, ob sie für das Bewusstsein relevant ist, den Grenzen des Bewusstseins und den seiner Meinung nach zwingend folgenden ethischen Forderungen. Im letzten Teil schließt der Autor den Bogen von den frühen Tierrechtsideen bis hin zur modernen Tierrechtsbewegung und diskutiert die Utopie einer veganen Gesellschaft. Das Bemerkenswerte an dieser Arbeit ist die Verbindung naturwissenschaftlicher Gedankengänge mit ethischen Forderungen, die Martin Balluch, der „in seinem ersten Leben" Physiker war, vollzieht, und die Konsequenz, mit der der engagierte, aktive Tierrechtler seine Argumentation vorträgt.

Widerstand in der Demokratie

Ziviler Ungehorsam und konfrontative Kampagnen

Außerparlamentarische Protestformen sind essenziell für eine lebendige Demokratie. Blockaden, Dauerdemonstrationen, Besetzungen und Boykottaufrufe erzeugen politischen Druck, der oft gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann. Die letzten 50 Jahre zeigen, dass Proteste, wie die der Schwarzen gegen Rassengesetze in den USA unter Martin Luther King, sowie Frauen-, Friedens- und Umweltbewegungen, eine Blütezeit dieser Aktionsformen darstellen. In jüngster Zeit versuchen staatliche Organe jedoch, diese Widerstandsformen zu kriminalisieren. Gesetze ermöglichen es, politische Kampagnen als „Bildung einer kriminellen Organisation“ zu verfolgen, was in Österreich durch § 278 ff und in Deutschland durch § 129 geschieht. Antiterror- und Antimafia-Gesetze richten sich somit gegen politische Aktivisten. Seit 2008 hat die österreichische Tierschutzbewegung die zunehmende staatliche Repression erlebt. Ihre erfolgreichen Kampagnen führten zu gesetzlichen Verboten von Legebatterien, Pelzfarmen und Tierversuchen. Konfrontative Aktionen haben den Staatsschutz auf den Plan gerufen, was zu umfangreicher Überwachung und der Inhaftierung von zehn Tierschützern, darunter der Autor, führte. In diesem Buch skizziert Martin Balluch die Beweggründe und Aktionsformen des zivilen Ungehorsams in konfrontativen Kampagnen. Er diskutiert den Widerstand gegen ein gesellschaftliches System, das dem Gemeinwohl abträglich ist, und beleuchtet die demokratische