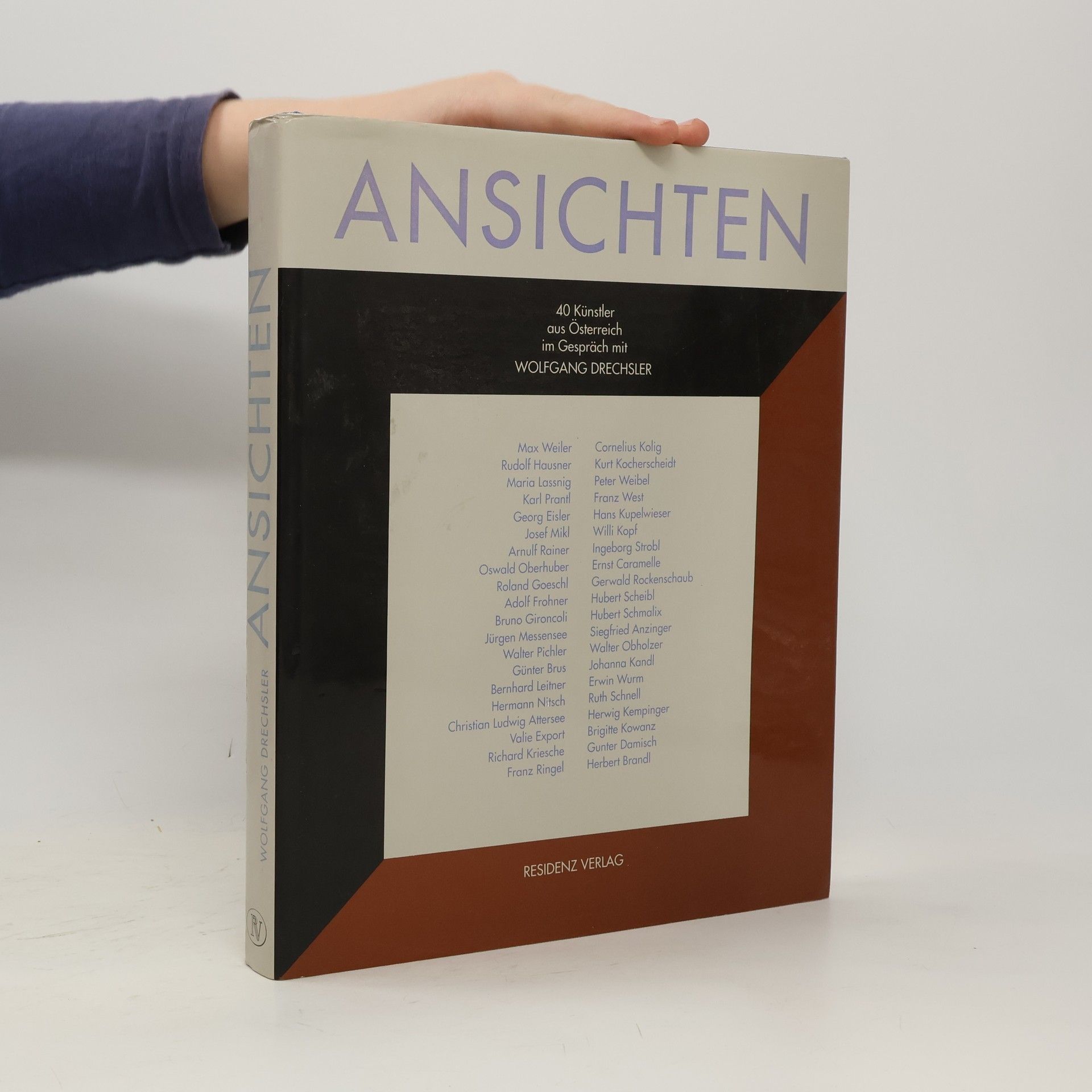

Ansichten

40 Künstler aus Österreich im Gespräch

40 Künstler aus Österreich im Gespräch

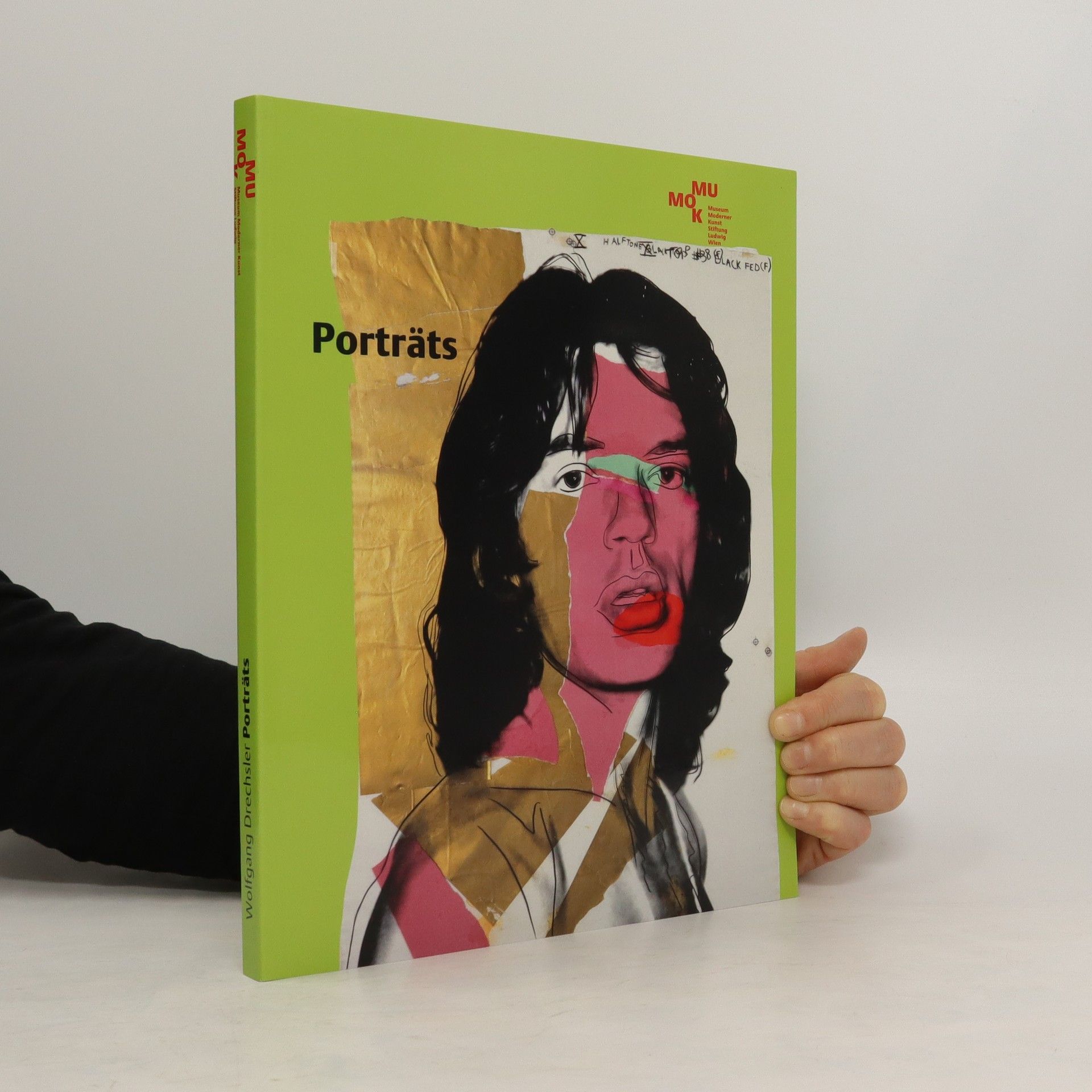

Die Aufgabe des Porträtierens bringt eine Dienstbarkeit mit sich, gegen die sich die schöpferische Kraft sträubt, bemerkte der Kunsthistoriker Max J. Friedländer. Er stellte fest, dass nur wenige Künstler im Laufe der Jahrhunderte eigenständig blieben und nicht nur Abbilder, sondern auch Kunstwerke schufen. Oft orientierten sich Künstler zu stark an den Wünschen ihrer Auftraggeber, die sich selbst für kunstsinnig hielten. Oscar Wilde hingegen betonte die künstlerische Freiheit und die persönliche Sicht des Künstlers, wie in seinem Roman „The Picture of Dorian Gray“. In der Ausstellung sind nur wenige Auftragswerke zu finden. Einige, wie die Bronzeköpfe des Kosmonauten Juri Gagarin, könnten Friedländers Kritik widerspiegeln, während andere, wie die Porträts von Oskar Kokoschka, sowohl Einnahmequelle als auch künstlerische Herausforderung darstellten. Der Großteil der gezeigten Porträts entstand ohne Auftrag und umfasst Verwandte, Freunde, Stars und Politiker. Die Auswahl der Werke basiert auf der Sammeltätigkeit des Museums seit den 1960er Jahren und nicht auf einer vorgefassten Theorie. Die Ausstellung thematisiert kulturhistorische Aspekte des künstlerischen Schaffens in Wien sowie formale Fragestellungen, etwa das Verhältnis von Malerei, Skulptur und Fotografie. Die Fotografie, die etwa 50 Jahre nach ihrer Erfindung die Porträtmalerei beeinflusste, eröffnete neue Möglichkeiten und Freiheiten. Fast 200 Werke aus der Sammlun

Mathematik ist allgegenwärtig: Die Ausstellung Genau und anders analysiert und kommentiert die Verknüpfungen der Kunst mit einer von Zahlen, Berechnungen, Statistiken und geometrischen Konstruktionen bestimmten Wirklichkeit. Anhand von 120 künstlerischen Positionen wird demonstriert, wie mathematische Fragestellungen die Avantgarden des 20. Jahrhunderts beeinflusst haben. Die Ausstellung, anlässlich derer dieser Katalog erscheint, zeigt mehr als 300 Werke von 120 Künstlerinnen und Künstlern, darunter: Josef Albers, Jost Amman, Carl Andre, Max Bill, Hanne Darboven, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Albrecht Dürer, Max Ernst, Herbert W. Franke, Naum Gabo, Heinz Gappmayr, Raoul Hausmann, Johannes Itten, Donald Judd, On Kawara, Paul Klee, Brigitte Kowanz, Fernand Léger, Sol LeWitt, Mario Merz, László Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Bruce Nauman, Roman Opalka, Michelangelo Pistoletto, Arnulf Rainer, Ad Reinhardt, Kurt Schwitters, Georges Vantongerloo, Ruth Vollmer, Peter Weibel