Clemens August Kardinal von Galen und seine geistlichen Verwandten

- 176pages

- 7 heures de lecture

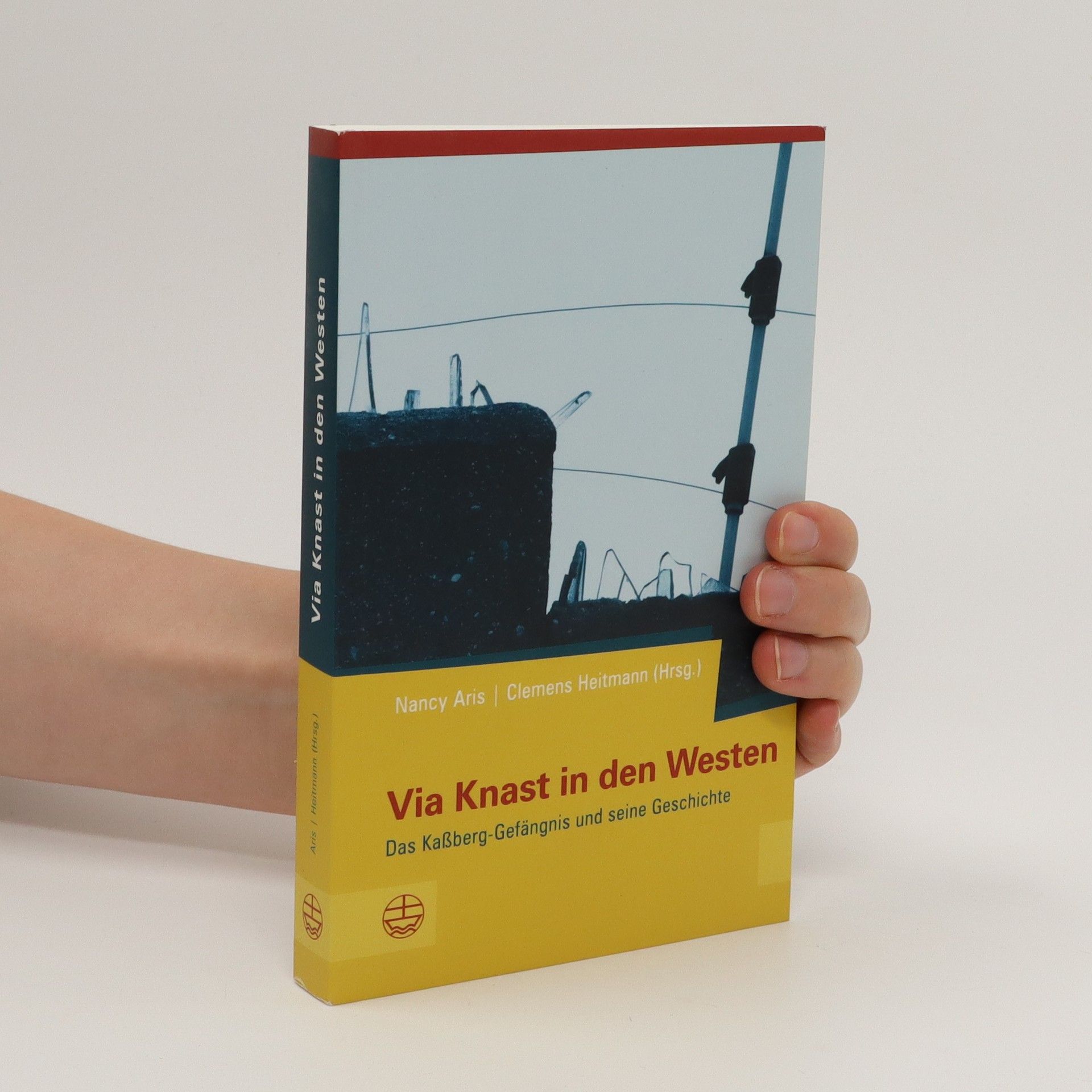

Der Chemnitzer Kaßberg war lange schon ein Gefängnisstandort. Aber erst in der DDR erhielt der Gefängnisbau als Stasi-Untersuchungshaftanstalt eine ganz spezielle Bedeutung: Er wurde zur Drehscheibe für den Häftlingsfreikauf Richtung Westen. Mehr als 30.000 Häftlinge des SED-Staates saßen hier kurze Zeit ein, bevor sie für Westgeld an die Bundesrepublik verkauft wurden. Der Sammelband bietet erstmals eine Darstellung zum Kaßberg-Gefängnis. Er ist ein klug komponiertes Prisma verschiedener Perspektiven. Eine historische Einordnung gibt einen Überblick über die Geschichte des Haftortes, seine Rolle im Gefängnissystem der DDR, die archivalische Überlieferung und den Häftlingsfreikauf. Biografische Porträts, literarische Erinnerungen und Briefe ehemaliger Häftlinge geben die Sichtweisen Betroffener wieder. Ein Exkurs in den erinnerungspolitischen Kontext ergänzt das Buch und macht es zu mehr als einer Geschichte des Haftortes. Der Kaßberg und seine Rolle im städtischen Leben, seine Verankerung in der Gedenkstättenlandschaft und mögliche Nutzungskonzepte werden diskutiert. Mit Beiträgen von Ludwig Rehlinger, Jan Philipp Wölbern, Utz Rachowski, Siegfried Reiprich, Eva-Maria Zehrer und anderen.