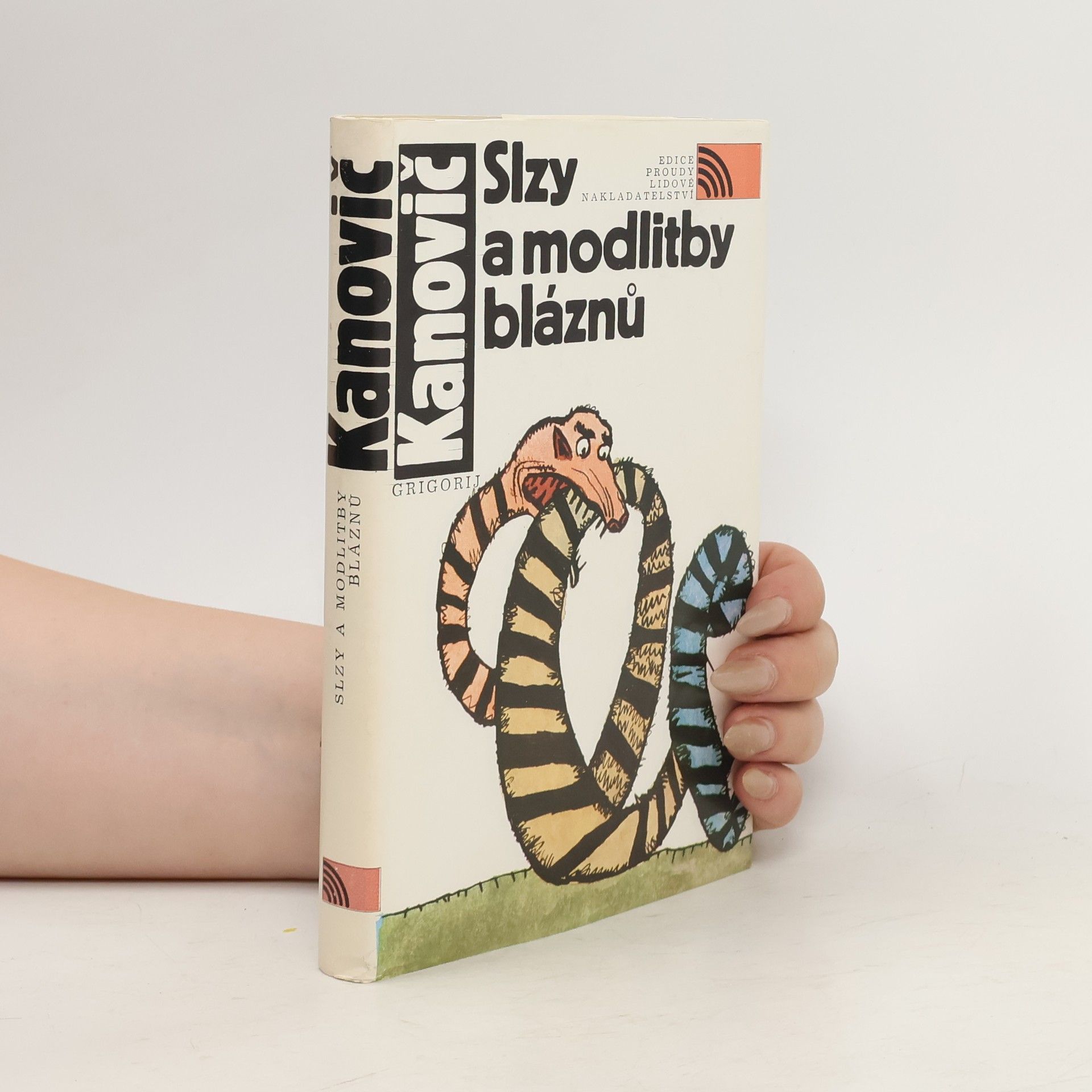

Román je příběhem úspěšného advokáta z Vilna, kdysi chudého židovského kluka, který má obhajovat několik svých krajanů obviněných z rituální vraždy.

Grigorij Kanovič Livres

Grigorijus Kanovičius était un prosateur, poète et dramaturge soviétique qui écrivait en russe et en lituanien. Ses œuvres explorent fréquemment la vie de la communauté juive lituanienne, se penchant sur les quêtes morales et la spiritualité du judaïsme d'Europe de l'Est, en particulier dans la période précédant et incluant l'Holocauste. Kanovičius recrée magistralement le monde traditionnel des shtetls lituaniens, capturant leur atmosphère à travers les yeux de jeunes protagonistes dans des récits qui ressemblent souvent à des journaux intimes lyriques. Ses romans se caractérisent par leur profonde dimension éthique, abordant des thèmes de préservation nationale, de responsabilité envers l'identité juive et les défis de l'assimilation, ce qui lui a valu une reconnaissance significative parmi les Juifs soviétiques.

Romance z druhého břehu

- 379pages

- 14 heures de lecture

Kanovičova poslední kniha je inspirována příběhem autorových svérazných prarodičů a rodičů a dalšíchznámých jeho rodiny, ve druhé časti už i vzpomínáním na vlastní děstství v ospalém židovském městečku zabořeném hluboko do tradičních náboženských obřadů. Jeho obyvatelé žili dlouhá léta v uzavřené komunitě po boku litevských i polských sousedů, od nichž se asi nejvíce odlišovali jazykem, písmem a náboženstvím, ale i specifickým humorem, blouznivými sny o lasce a vzájemné soudržznosti.

Neznámé osudy litevských židů oživuje autor na příběhu starce Efrajima, který se z malého zapadlého městečka vydává se svými přáteli do metropole Vilnijusu, aby orodoval za svého syna Hirše, který spáchal atentát na ruského gubernátora. Cesta za záchranou je však spíše symbolickou cestou k poznání židovského vnitřního světa, významu rodiny a pokrevní soudržnosti.

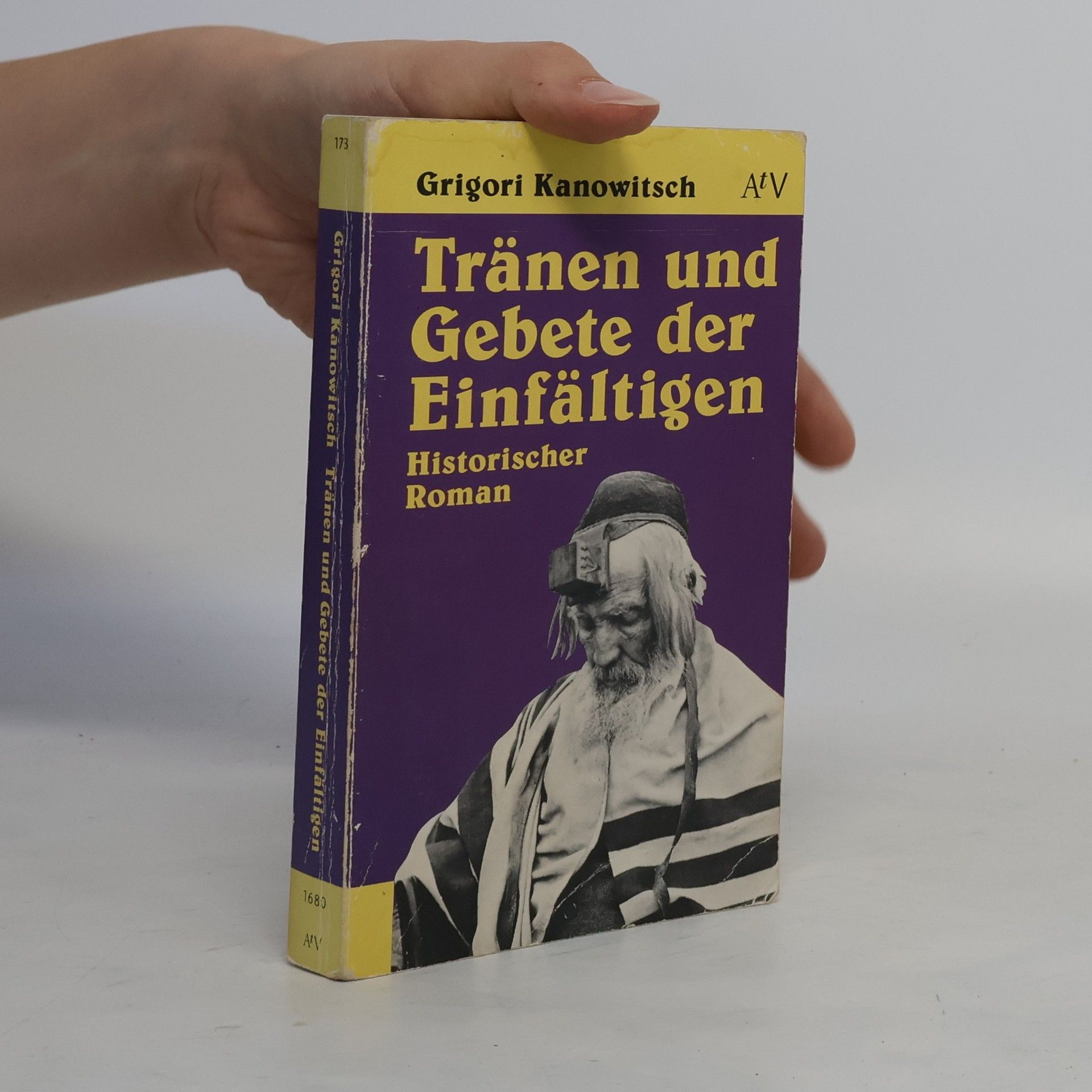

„Kanowitsch lässt eine Welt wiederauferstehen, die es längst nicht mehr gibt.“ FAZ Ein wunderschöner Familienroman voller Poesie und Altersweisheit über die letzten zwanzig Jahre des Schtetls in Osteuropa. Ein anrührendes und sehr poetisches Denkmal für ein verschwundenes Stück jüdischen Lebens. Der junge Schneider Schlojmke wird für zwei Jahre in die litauische Armee eingezogen, doch seine Liebe zu Chanke überdauert diese Zeit. Schließlich setzt er sich gegen seine strenge Mutter Roche durch und darf seine Chanke heiraten. Ihr gemeinsamer Sohn Hirschele – Grigori Kanowitsch selbst – erzählt die Geschichte seiner Familie in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, die zugleich die Geschichte vom Untergang des Schtetls in Osteuropa ist. Ein warmherziger, nostalgischer Blick zurück. Trotz der Umwälzungen und Bedrohungen der Zeit nicht im Zorn, sondern mit viel Sympathie und ein wenig Wehmut erzählt. „Ich bin kein jüdischer Schriftsteller, weil ich russisch schreibe, kein russischer Schriftsteller, weil ich über Juden schreibe, und kein litauischer Schriftsteller, weil ich nicht auf Litauisch schreibe.“ Grigori Kanowitsch

In das beschauliche Leben eines Städtchens dringen Gewalt und Krieg ein und spalten die Bevölkerung. Unter den über Jahre friedlich zusammenlebenden Menschen entsteht ein Kampf zwischen Gut und Böse, der vertraute Nachbar wird zum Fremden, der Freund zum Verräter. Für Liebhaber von Siegfried Lenz und Arno Surminski.

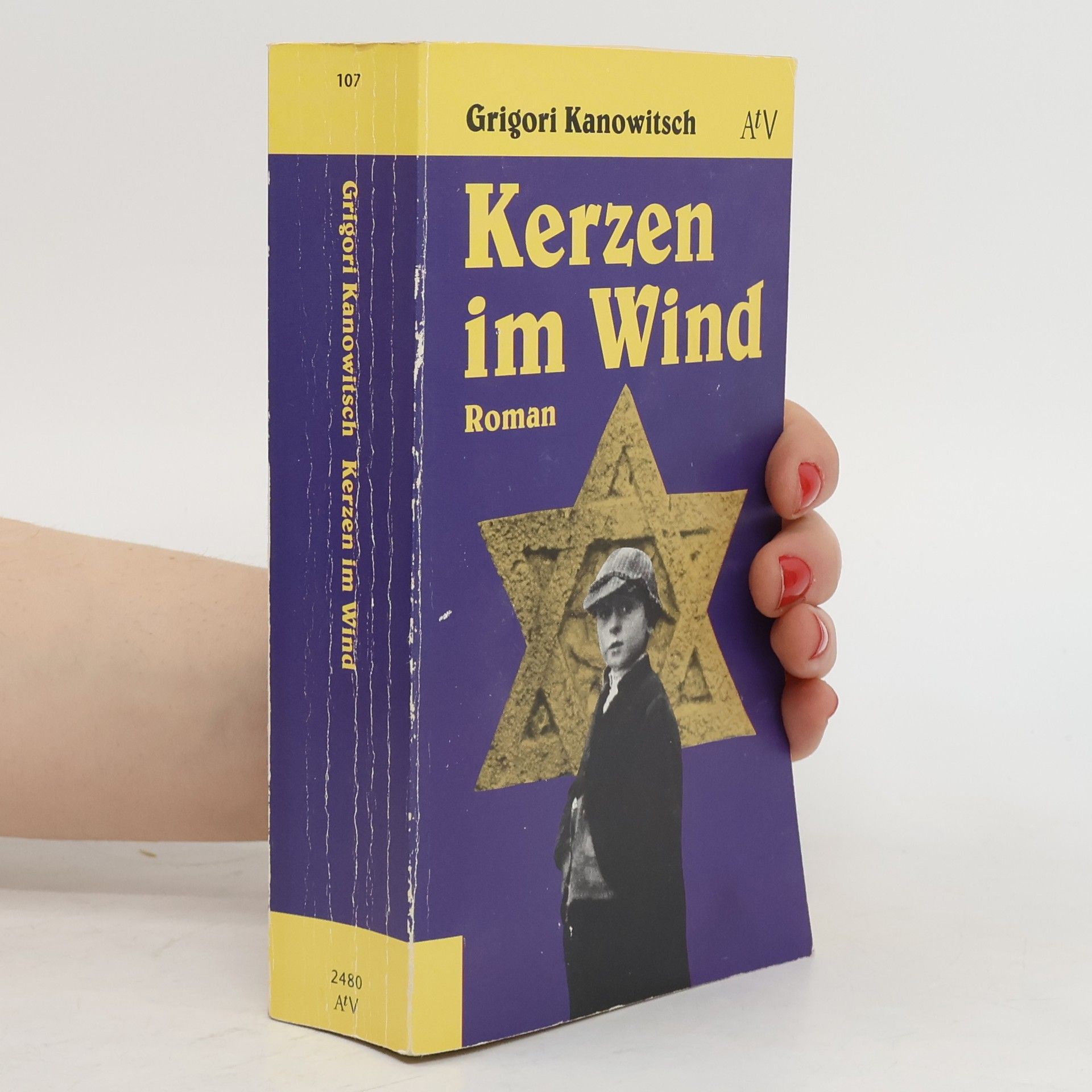

»Ich bin kein jüdischer Schriftsteller, weil ich russisch schreibe, kein russischer Schriftsteller weil ich über Juden schreibe, und kein litauischer Schriftsteller, weil ich nicht litauisch schreibe.« Grigori Kanowitsch, in Litauen geboren, ist ein Autor zwischen den Sprachen. Das Jiddische ist seine Schtetl-Muttersprache, während er Russisch im Alter von Dreizehn erlernte, nachdem er dem Genozid nach Kasachstan entkommen war. In seinem literarischen Werk, das in zwölf Sprachen übersetzt wurde, thematisiert er das litauische jüdische Leben, sein zentrales Lebensmotiv. Es verleiht seiner Prosa eine besondere Klangfarbe, die zwischen bitterer Ausweglosigkeit und unerschöpflichem Lebensglauben, skurrilem Witz und heiterer Melancholie schwankt: »Jetzt habe ich begriffen. Der Tod ist ein Feiertag. Das Ende der Arbeit. Der Tod ist ein ewiger Sabbat.« Sein erster Roman, »Swetschi na wetru«/»Kerzen im Wind« (1979), wird nun als Ewiger Sabbat neu entdeckt. In den 30er-Jahren lebt der träumende Junge Daniel in einem kleinen Dorf bei Vilnius bei seinen Großeltern, während sein Vater im Gefängnis sitzt. Er träumt davon, ein Vogel zu sein, um über die Bewohner des Dorfes hinwegzufliegen und die Welt zu sehen, ohne auf dem jüdischen Friedhof mit den Krähen und dem einbeinigen Totengräber Josef wohnen zu müssen. Bald wird er die Welt im Ghetto kennenlernen.

Der breitangelegte Roman über das Schicksal eines Waisenjungen beschreibt zugleich eindringlich jüdisches Leben in einer litauischen Kleinstadt der 30er/40er Jahre.

Románová mozaika životních osudů obyvatel jedné litevské vesnice z konce min. stol. se všemi sociálními, náboženskými a národnostními problémy.