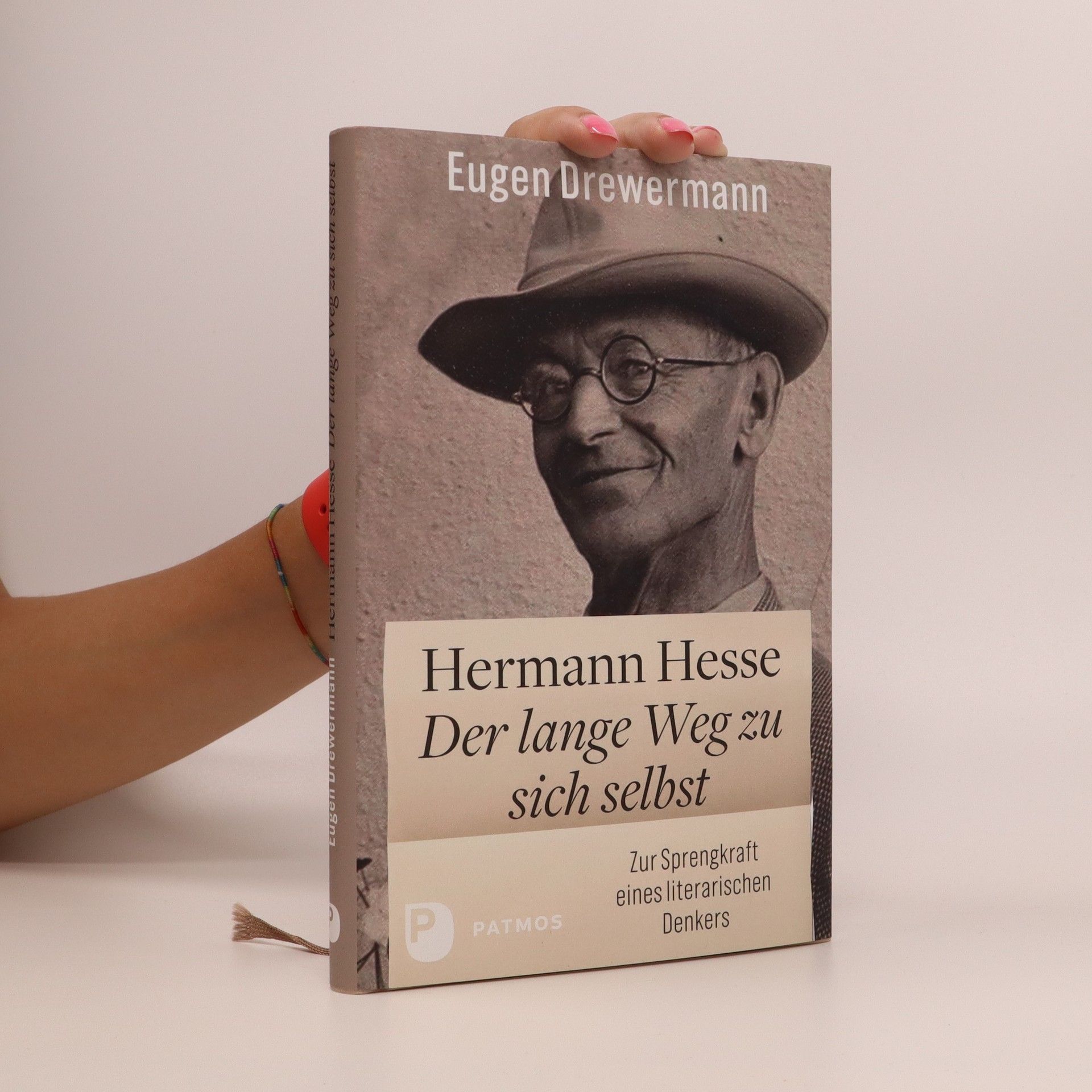

Hermann Hesse: Der lange Weg zu sich selbst

Zur Sprengkraft eines literarischen Denkers

Eugen Drewermann hat sich wiederholt zum Wirken von Hermann Hesse (1877–1962) geäußert. Dieses Buch versammelt seine Beschäftigung mit dem deutschen Literaturnobelpreisträger. 2019 erhält der Autor den Preis der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft verliehen, eine Auszeichnung für die »Auseinandersetzung mit … Hermann Hesse, insbesondere die Pflege und Förderung des interkulturellen Dialogs«. Der Band enthält die Essays »Die Orientreise - der lange Weg zu sich selbst«, »Das Individuelle gegen das Normierte verteidigen« und »Gedanken über Narziß und Goldmund« sowie die Laudatio von Volker Michels auf den Preisträger sowie die Preisrede von Eugen Drewermann.