Die Sehnsucht nach einer „konservativen Revolution“ zieht sich durch die gesamte deutsche Nachkriegsgeschichte. Immer wieder forderten Nationalkonservative und Rechtsradikale die liberale Demokratie heraus. Doch seit der „Flüchtlingskrise“ hat sich die Sprengkraft ihrer Argumente enorm verstärkt: Viele Positionen von AfD, Pegida und der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Verlangen nach einer heilen Geschichte heizt die Stimmung weiter an. Sind das noch die Deutschen, die glaubten, ihre Vergangenheit mustergültig „bewältigt“ zu haben? Präzise führen die Autoren vor Augen, was derzeit auf dem Spiel steht – und wie es dazu gekommen ist.

Norbert Frei Livres

Historien allemand. Il occupe la chaire d'Histoire Moderne et Contemporaine à la Friedrich Schiller University de Jena. Il dirige également le Centre de Jena pour l'Histoire du XXe siècle, axant ses recherches sur des périodes historiques charnières.

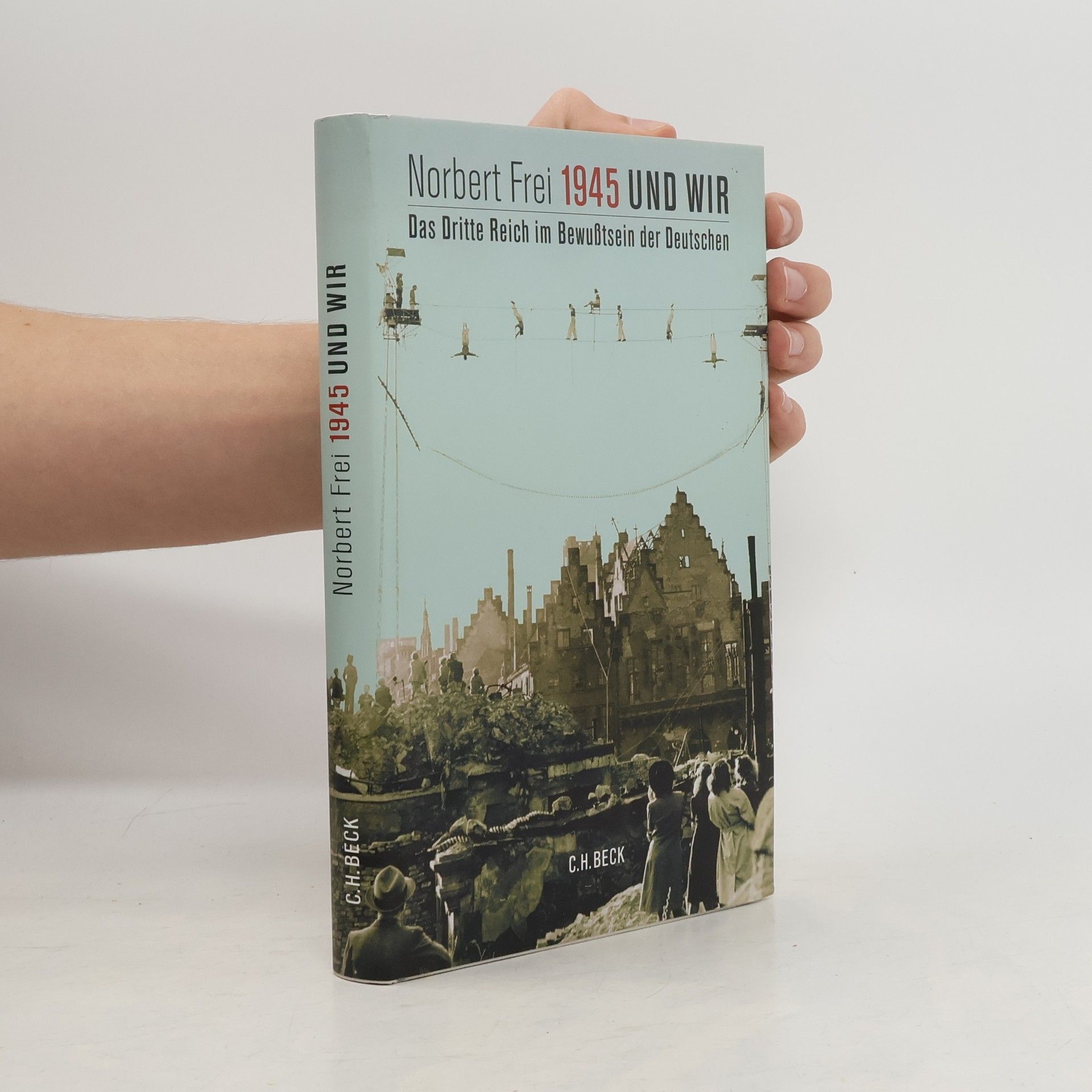

1945 und wir

Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen

Sechs Jahrzehnte sind vergangen, seit Hitlers Herrschaft im Bunker unter der Reichskanzlei ihr Ende fand. Doch die Erinnerung an die NS-Zeit erscheint gegenwärtiger denn je. Liegt der Grund dafür - paradoxerweise - im Aussterben der Zeitzeugen? Und was hieße das für die Zukunft? 1945 und wir ist eine aktuelle Analyse des Umgangs der Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit. Für das Selbstverständnis der Bundesrepublik wurde der kritische Rückbezug auf die Erfahrungen des „Dritten Reiches“ seit den sechziger Jahren wichtig. Nach einem langen Jahrzehnt der Verdrängung setzte damals ein, was als „Vergangenheitsbewältigung“ die politische Kultur unseres Landes prägte. Diese Epoche geht nun zu Ende - nicht jedoch die Politik mit der Vergangenheit: Im Gange ist, vorangetrieben von der Generation der Kriegskinder, den späteren Achtundsechzigern, nichts weniger als eine Neujustierung unserer Geschichtsverhältnisse. In die Gedächtniskultur einer globalisierten Holocaust-Erinnerung drängt jetzt - und das ist augenscheinlich ein Problem - die intensive Verlebendigung von Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung.

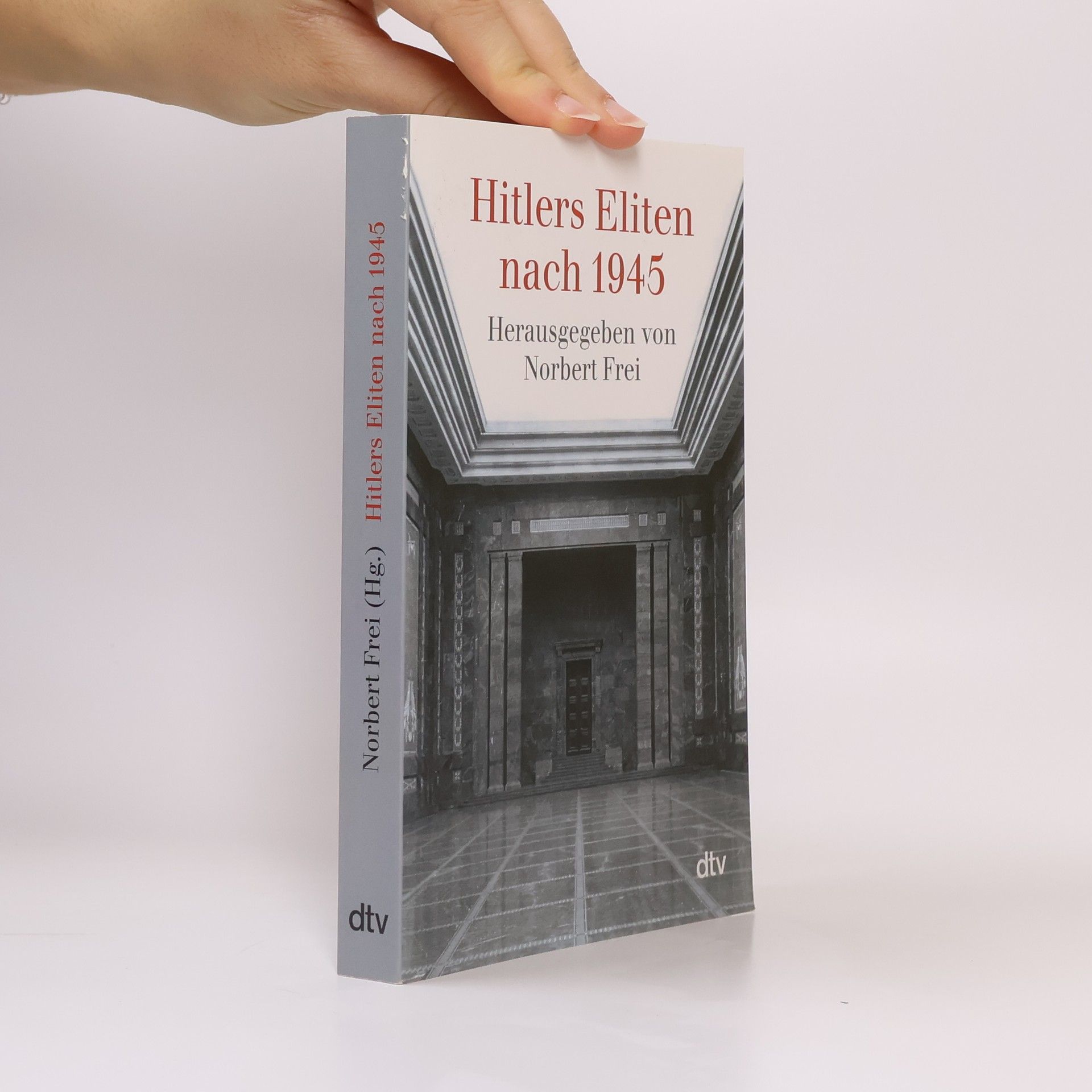

»Eine teilweise atemberaubende Untersuchung.« Frankfurter Rundschau Wie viel personelle Kontinuität gab es nach 1945 in dem neu zu organisierenden deutschen Staat? Fast alle Juristen, Ärzte, Unternehmer, Journalisten und Offiziere, die dem NS-Regime in wichtigen Positionen gedient hatten, konnten in der Bundesrepublik ihre Karrieren fortsetzen. Die Biografien von Hermann Josef Abs, Hans Filbinger, Reinhard Gehlen, Hans Globke, Werner Höfer, Erich Manstein, Josef Neckermann und vielen anderen verdeutlichen, in welchem Maße die entstehende Demokratie von Männern mit Vergangenheit geprägt wurde. Ein spannendes Lehrstück politischen Verhaltens zwischen Strafe und Reintegration, Kontrolle und Unterwanderung, Reform und Restauration.

Bertelsmann im Dritten Reich

- 800pages

- 28 heures de lecture

An der Geschichte des Verlagshauses Bertelsmann im Dritten Reich entzündete sich im Herbst 1998 eine öffentliche Debatte. Zur Klärung der Vorwürfe berief die Bertelsmann AG eine »Unabhängige Historische Kommission zur Erforschung der Geschichte des Hauses Bertelsmann im Dritten Reich«. Das Buch dokumentiert die Ergebnisse der Kommission und gibt differenziert Aufschluss über das Selbstverständnis des Unternehmens, seine Anpassungsbereitschaft, seine ideologische Affinität zum NS-Regime wie auch über seinen ökonomischen Aktionswillen. Die Darstellung zeigt, wie komplex sich das Verhältnis von Marktrationalität und politischer Opportunität, von unternehmerischem Handlungsspielraum und weltanschaulichem Profil im konkreten Fall gestaltete.

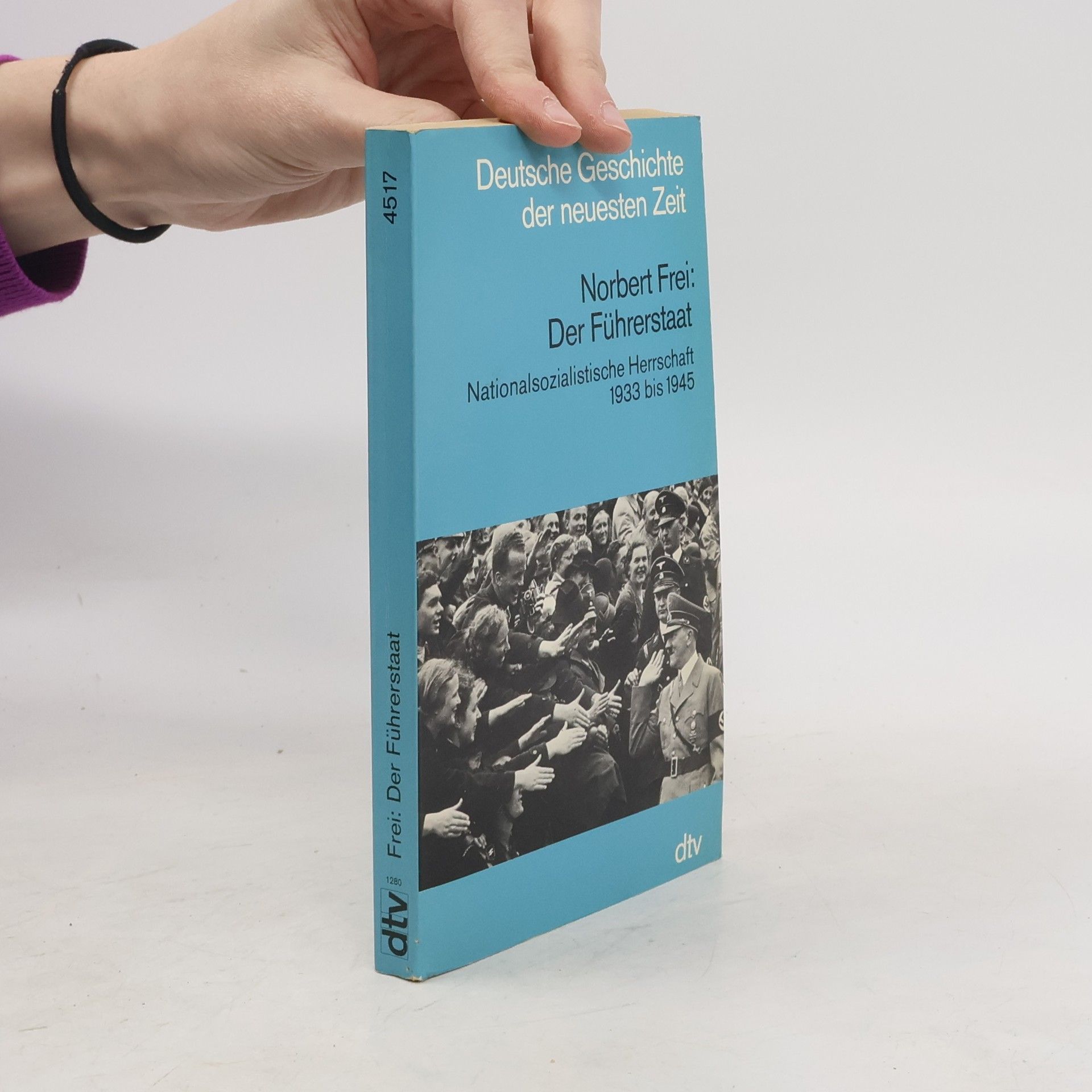

In der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Dritten Reiches von der Machtergreifung bis zum Untergang lassen sich drei Phasen ausmachen: die Formierung des Regimes, die mit dem »Röhm-Putsch« blutig abgeschlossen wurde, die Konsolidierung im Zeichen des sich entfaltenden »Führer-Mythos« und einer zeitweilig durchaus Realität gewordenen »Volksgemeinschaft«, schließlich die tiefgreifende Radikalisierung nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Der Autor hat das Standardwerk zur inneren Geschichte des Dritten Reiches von Grund auf aktualisiert, ergänzt und um ein Kapitel zur Verfolgung der Juden erweitert.

Vergangenheitspolitik

- 460pages

- 17 heures de lecture

Die Frage, wie man mit der Vergangenheit umzugehen habe, hat durch die Debatten der jüngsten Zeit, sei es die DDR-Vergangenheit oder die Verstrickungen der Wehrmacht in die NS-Greueltaten, erneut an Brisanz gewonnen. Norbert Frei stellt die Politik mit der Vergangenheit für die entscheidenden Jahre der jungen Bonner Republik dar und zeigt, wie sich Regierung und Parlament zu dem schon 1949 in weiten Teilen geforderten »Schlußstrich« stellten. Er hat mit seinem Buch Maßstäbe gesetzt.

1968

- 285pages

- 10 heures de lecture

Protest war die Parole Die Chiffre „68“ steht für ein Jahrzehnt der Rebellion. Nicht nur in der Bundesrepublik, in ganz Europa und rund um den Globus war eine kritische Jugend damals auf den Straßen, einen kurzen Sommer lang sogar hinter dem Eisernen Vorhang. Norbert Frei sieht die Anfänge der weltweiten Bewegung in den USA. Im Kampf um die Gleichberechtigung der Schwarzen entstanden dort schon seit den fünfziger Jahren die später prägenden Formen des Protests: Sit-ins, Go-ins, Happenings. Doch so sehr sich die Bilder glichen – unterschiedliche Gründe speisten die Unruhe einer ganzen Generation. In Deutschland war die »unbewältigte Vergangenheit« eine wesentliche Antriebskraft, in Frankreich war es der Verdruss an den neuen Universitäten. In England stand die Pop-Kultur im Vordergrund, und überall war der Protest gegen den Vietnamkrieg ein brennendes Motiv. 1968 hatte viele Gesichter.

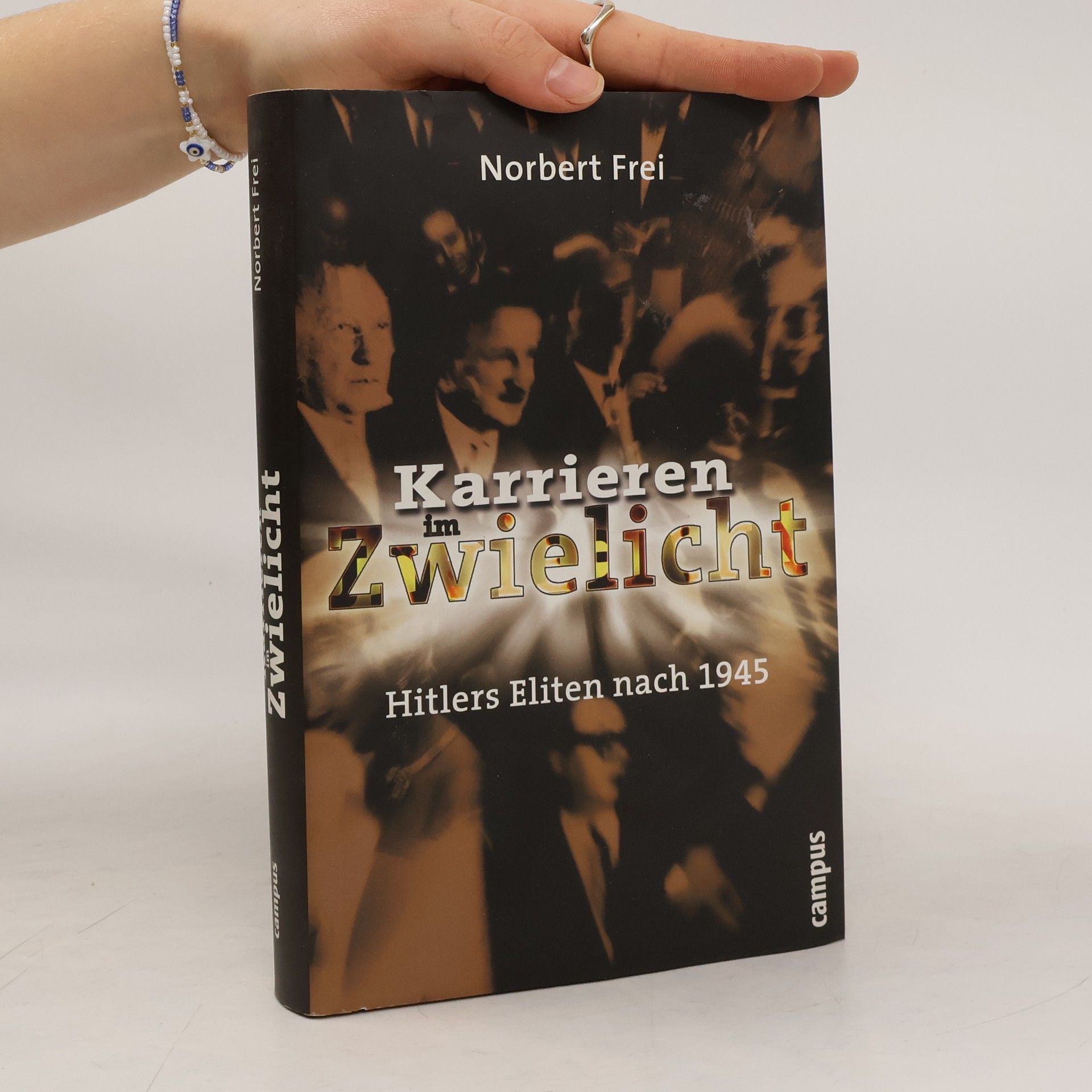

Karrieren im Zwielicht

- 364pages

- 13 heures de lecture

Dass 1945 von einer Stunde null nicht die Rede sein konnte, zeigen Lebensläufe wie die von Hermann Josef Abs, Hans Filbinger, Reinhard Gehlen, Reinhard Höhn, Erich Manstein, Hanns-Martin Schleyer, Hans-Günther Sohl und vielen anderen. Exemplarische Biografien veranschaulichen, wie wichtige Funktionsträger des Nationalsozialismus schon bald nach dem Ende der politischen Säuberung einflussreiche Positionen in dem entstehenden demokratischen Staat erlangten. Was waren die politischen und moralischen Folgen für die Bundesrepublik? Und wie gehen wir heute mit dem Fortwirken nationalsozialistischer Normen nach 1945 um? Mit dem Fall der Berliner Mauer hat das Thema neue Brisanz gewonnen: Hat die Republik gelernt, mit belasteten Führungskadern und Spezialisten umzugehen? Die Geschichte der Eliten in den Gründerjahren der Bundesrepublik ist ein spannendes Lehrstück politischen Verhaltens zwischen Strafe und Integration, Kontrolle und Unterwanderung, Reform und Restauration.