Die Biografie beleuchtet das faszinierende Leben und die künstlerischen Meisterwerke von Benvenuto Cellini, einem der bedeutendsten Künstler der Renaissance. Der Autor, ein ausgewiesener Kenner der Epoche, kombiniert rauschhafte Drastik mit filigraner Perfektion, um Cellinis Schaffen und seine bedeutendsten Werke wie den »Perseus« und die »Saliera« eindrucksvoll zu präsentieren. Diese umfassende Darstellung bietet tiefgehende Einblicke in die Kunst und das Leben eines außergewöhnlichen Genies.

Andreas Beyer Ordre des livres (chronologique)

Künstler, Leib und Eigensinn

Die vergessene Signatur des Lebens in der Kunst

CLOSE-UP

Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy Sherman, Elizabeth Peyton

Gender interventions and formal innovations in female portraiture, through works by Kahlo, Sherman, Neel, Dumas, Peyton and more This superbly conceived publication looks at nine women artists whose careers were devoted primarily to portraiture, analyzing both the work they produced and the unique ways in which each artist captured her subjects’ likenesses and the spaces they inhabited.These artists represent the development of modernist art since 1870; each has made significant contributions to art history as they complicate long-held notions of the gaze and explore the relationship between the self, the subject and the artist.Close-Up examines women painters and photographers who are known primarily for self-portraiture, such as Paula Modersohn-Becker, Frida Kahlo and Cindy Sherman; it also looks at female artists who depicted the daily lives of women and children in a creative environment that was largely disinterested in such subjects, such as Berthe Morisot, Mary Cassatt and Lotte Laserstein. Still other women―Alice Neel, Marlene Dumas and Elizabeth Peyton―embrace familiarity completely and depict friends and family as well as famous figures in their paintings.In essays by nine different authors, these artists and their subjects are considered individually and as part of a chronology of modern portraiture, with an emphasis on the dynamics of gender.

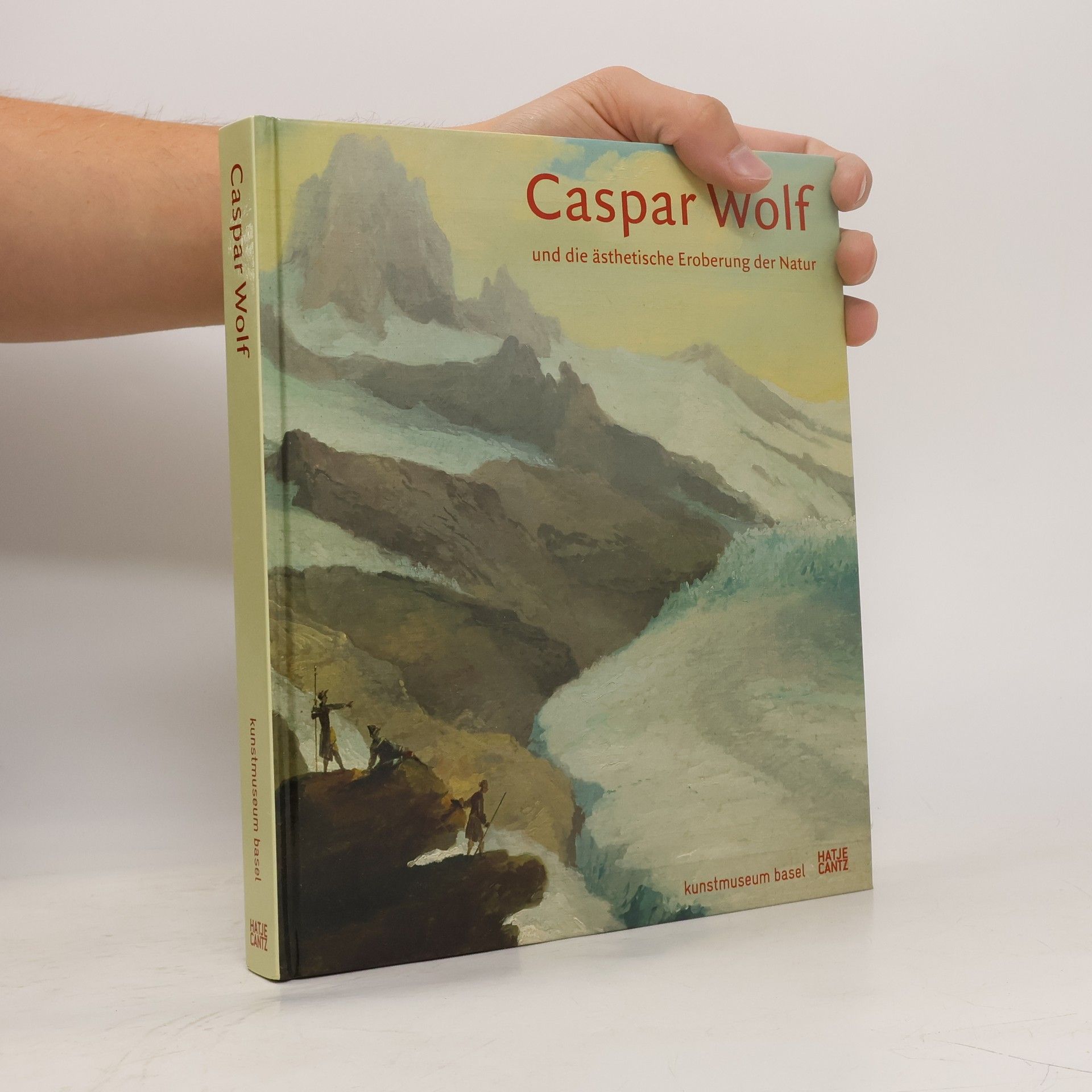

Caspar Wolf und die ästhetische Eroberung der Natur

- 232pages

- 9 heures de lecture

Die Alpen als grandioses Naturspektakel – diese Sicht ist erstaunlich neu. Erst im 18. Jahrhundert begann man, schroffe Gebirgszüge als »erhaben« und ästhetisch zu empfinden. Der Schweizer Landschaftsmaler Caspar Wolf (1735–1783) war einer der ersten, der sich auf ausgedehnten Streifzügen die noch weitgehend unerschlossene Alpenwelt als künstlerisches Sujet eroberte. Der in Süddeutschland und Paris ausgebildete Wolf wurde mit einer umfassenden Bilderserie über die Schweizer Alpen beauftragt, die er in den Jahren von 1773 bis 1779 umsetzte. Im Atelier komponierte der Künstler aus direkt vor Ort entstandenen Naturstudien rund 180 imposante Gemälde. Die Publikation zeigt, wie er dabei das Gesehene nach ästhetischen Kriterien umformte: In den furiosen Bildschöpfungen versperren riesige Felsbrocken, tosende Wildbäche und Gletscher den Weg, oder aber gewaltige Panoramen tun sich auf, vor denen der staunende Mensch als winzige Figur erscheint. (Englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3833-0) Ausstellung/Exhibition: Kunstmuseum Basel 19.10.2014–1.2.2015

Monopoly

- 141pages

- 5 heures de lecture

Tausende spielen es täglich rund um die Welt, nahezu 200 Millionen Mal verkaufte es sich seit seiner Patentierung vor 76 Jahren. Das blassgrüne Quadrat des Spielbretts, das von bunten Straßen gesäumt wird, birgt vor allem für Jugendliche, die strategischen Spielwitz und Glück auf sich vereinen, scheinbar unerschöpfliche Möglichkeiten der Geldvermehrung. Erwachsene dagegen betrachten das Spiel oft mit Argwohn als Einübung in die Regeln eines vermeintlich rüden, urtümlichen Kapitalismus. Kein Wunder, dass Monopoly in allen sozialistischen Ländern streng verboten war – und als Schmuggelware stets reißenden Absatz fand. Andreas Tönnesmann setzt hinter diese vorschnelle Bewertung ein entschiedenes Fragezeichen. Er entführt den Leser in die Entstehungszeit des Spiels und erzählt die Glücksgeschichte seines Erfinders Charles Darrow. Und er zeigt, dass Monopoly eine Stadt ist, in der sich widersprüchliche ökonomische Denkansätze – Privateigentum und Preiskontrolle, staatliche Alimentierung und freie Konkurrenz – zu einer einzigartigen Utopie, zu einem künstlichen Wirtschaftssystem verbinden. Aber es ist auch Abbild eines geometrisch geordneten Gemeinwesens, eine »Idealstadt«, zu deren Ahnherren Thomas Morus, Albrecht Dürer, Jules Verne oder Frank Lloyd Wright gehören.

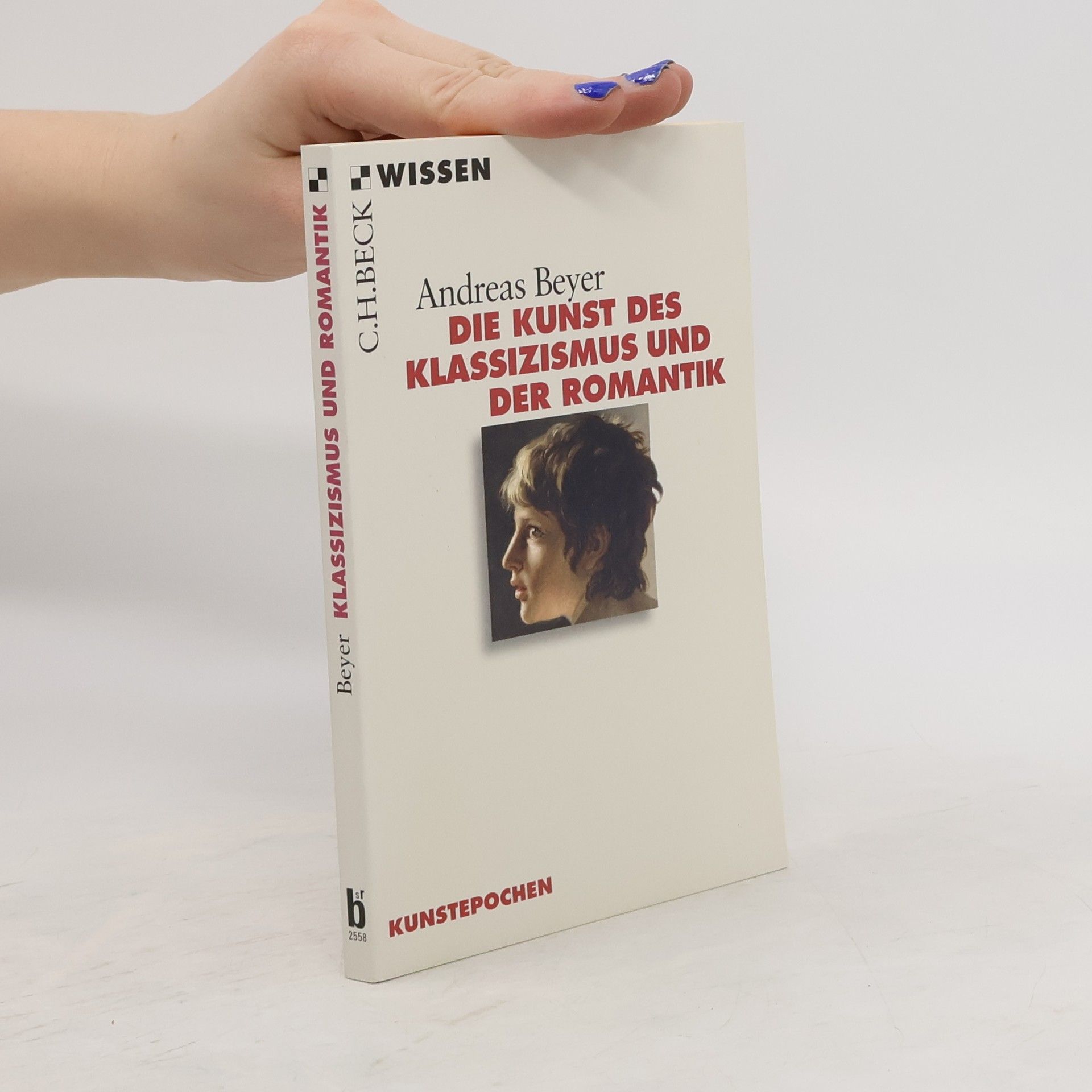

Die Kunst des Klassizismus und der Romantik

- 128pages

- 5 heures de lecture

Klassizismus und Romantik wurden lange Zeit als einander entgegengesetzte Epochen der Kunst betrachtet. Dieser Band zeigt, dass in beiden zugleich der Ursprung der Moderne liegt, dass sie auf vergleichbare Krisen der Kunst reagierten und dass sie mehr verbindet als trennt. Andreas Beyer stellt die Epoche mit ihren Protagonisten und Hauptwerken in Malerei, Architektur und Skulptur vor. Er umreißt das Panorama einer Kunstperiode, die einen frühen internationalen Stil ausbildete und in vielem vorwegnahm, was die Kunst bis heute charakterisiert und belebt.

The role of money. Money and monetary policy in the twenty-first century

- 352pages

- 13 heures de lecture

From the Fourth ECB Central Banking Conference, 9-10 November, 2006. Published in glossy pictorial boards without dust jacket.

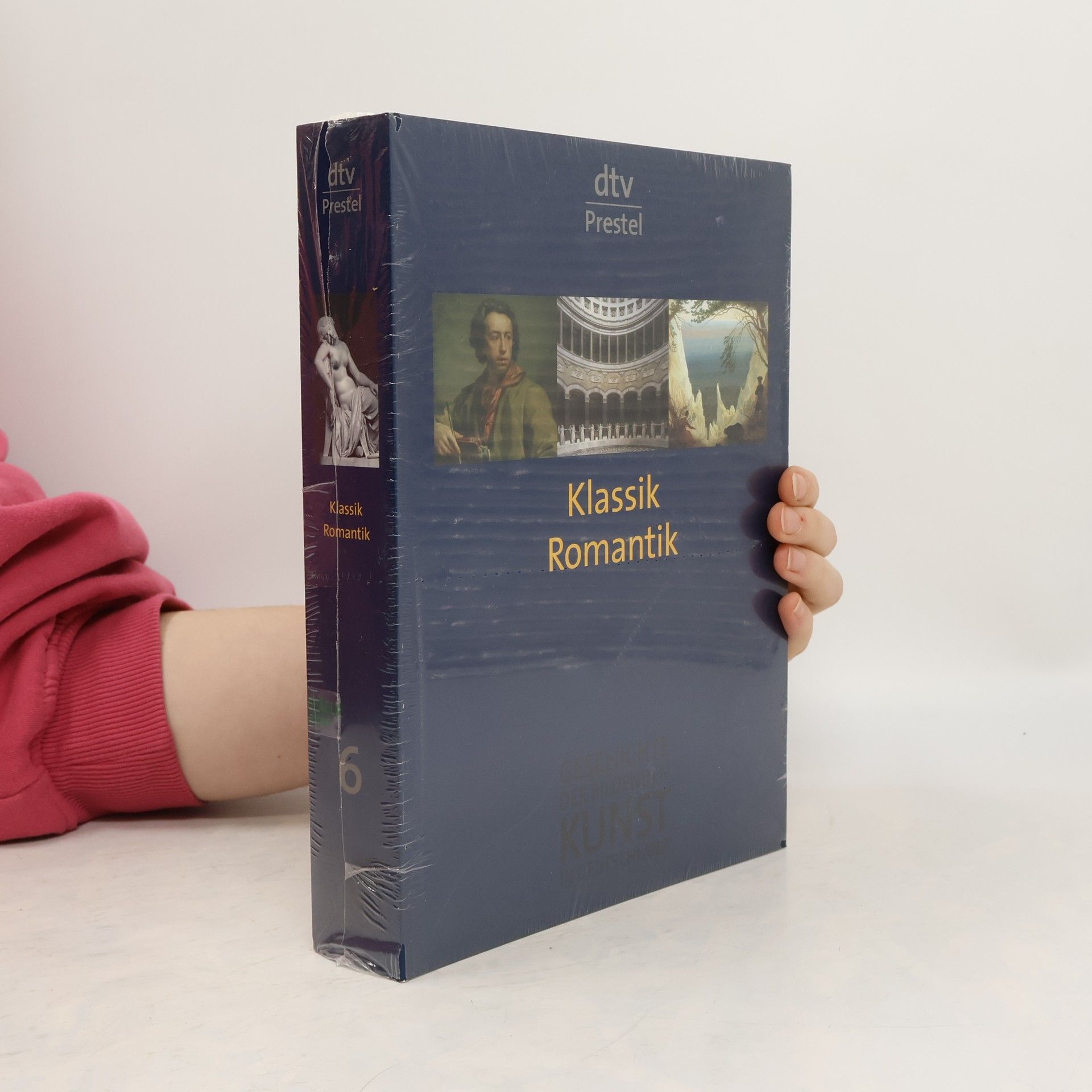

Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland: Klassik und Romantik

- 638pages

- 23 heures de lecture