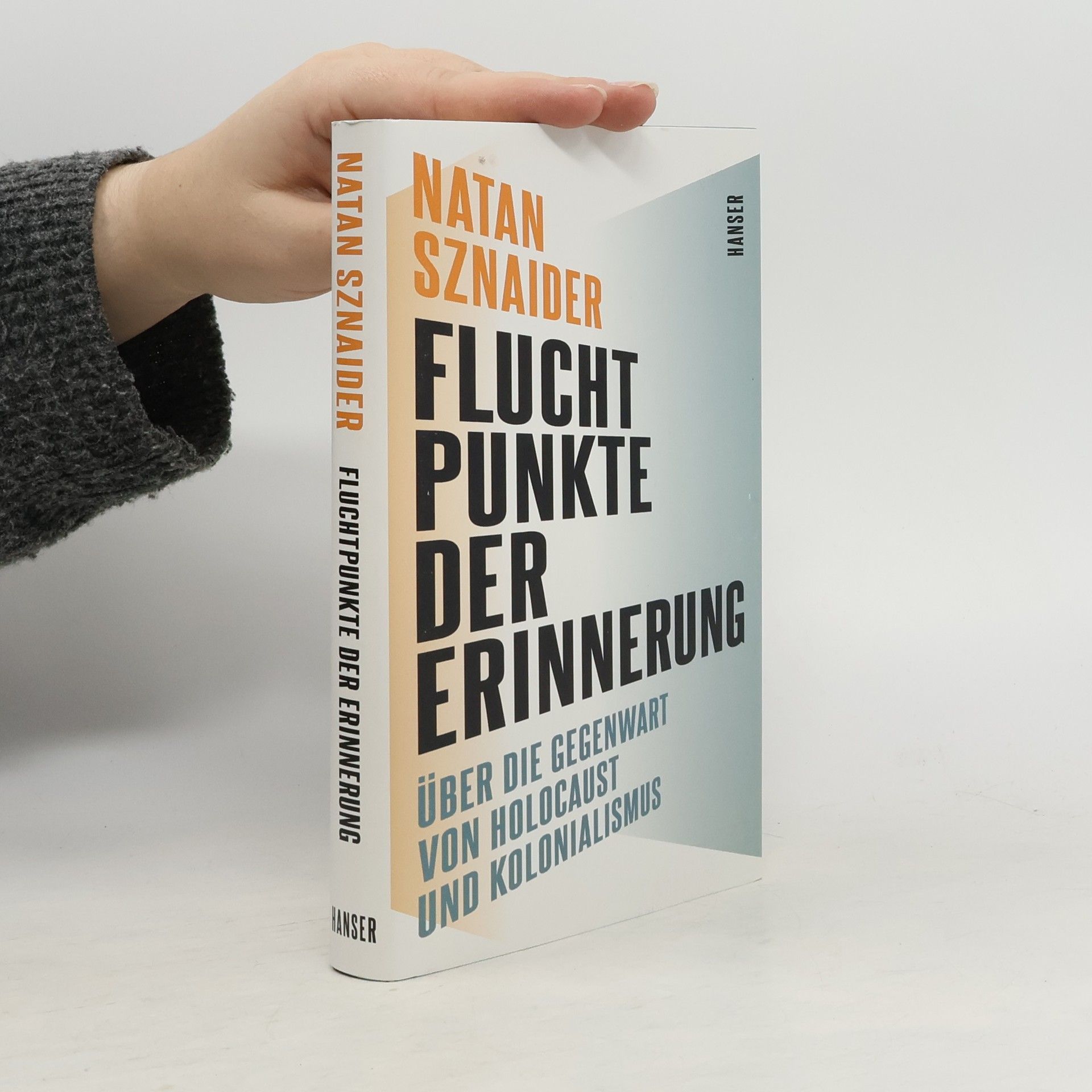

Fluchtpunkte der Erinnerung

Über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus

Was unterscheidet Rassismus und Antisemitismus? Natan Sznaider über das Verhältnis des Holocaust zu den Verbrechen des Kolonialismus. International wird schon lange über das Verhältnis von Kolonialverbrechen und Holocaust diskutiert. Werden jüdische Opfer in der Erinnerung gegenüber den afrikanischen Opfern bevorzugt? Die Debatten rund um das Humboldt Forum zwingen nun auch Deutschland, sich der kolonialen Vergangenheit zu stellen. Was unterscheidet Rassismus von Antisemitismus? Hannah Arendt und Edward Said waren nicht die Einzigen, die schon früher solche Fragen gestellt haben. Bei ihnen findet Natan Sznaider Ideen und Argumente, um die heutige Diskussion voranzubringen. Wird es am Ende möglich sein, der Opfer des Holocaust und des Kolonialismus zu gedenken, ohne Geschichte zu relativieren?