Samurajové

- 48pages

- 2 heures de lecture

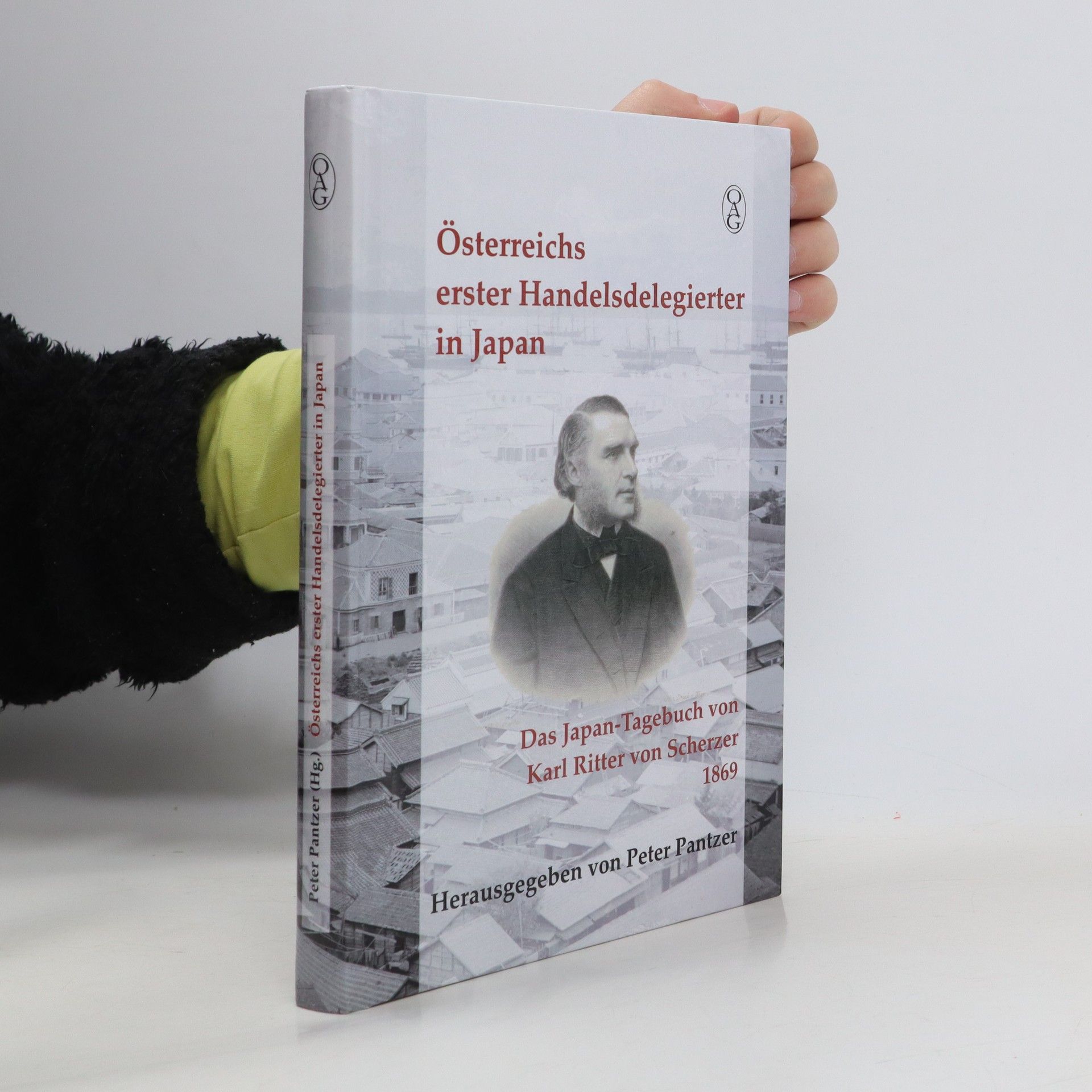

Co se rozumí pod pojmem „cesta válečníka"? Jak samurajové dosáhli významného postavení? A proč bývali tak často na cestách? Odpovědi na tyto otázky přináší v dalším svazku z populárně-naučné řady CO-JAK-PROČ japanolog prof. Dr. Peter Pantzer. Samuraje v této knize nepředstavuje jen jako válečníky a bojovníky, nýbrž také ukazuje, jak vypadal všední den či rodinný život samurajské rodiny, jaké ideály samurajové vyznávali a jaké stopy po samurajích je možné nalézt v dnešním Japonsku. Knihu pro českého čtenáře upravil a doplnil řadou zajímavostí historik z univerzity Hradec Králové doc. PhDr. Jan Klíma.