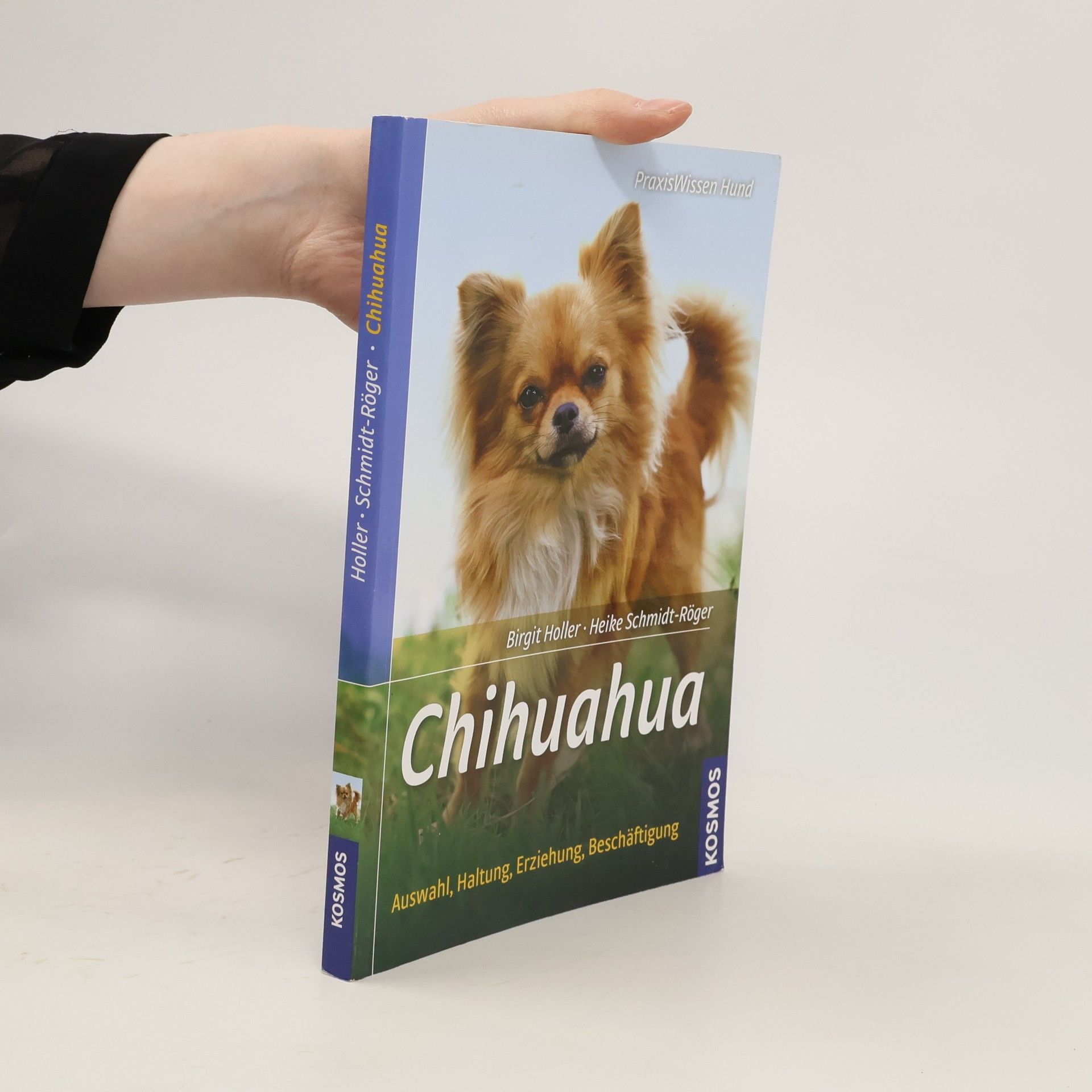

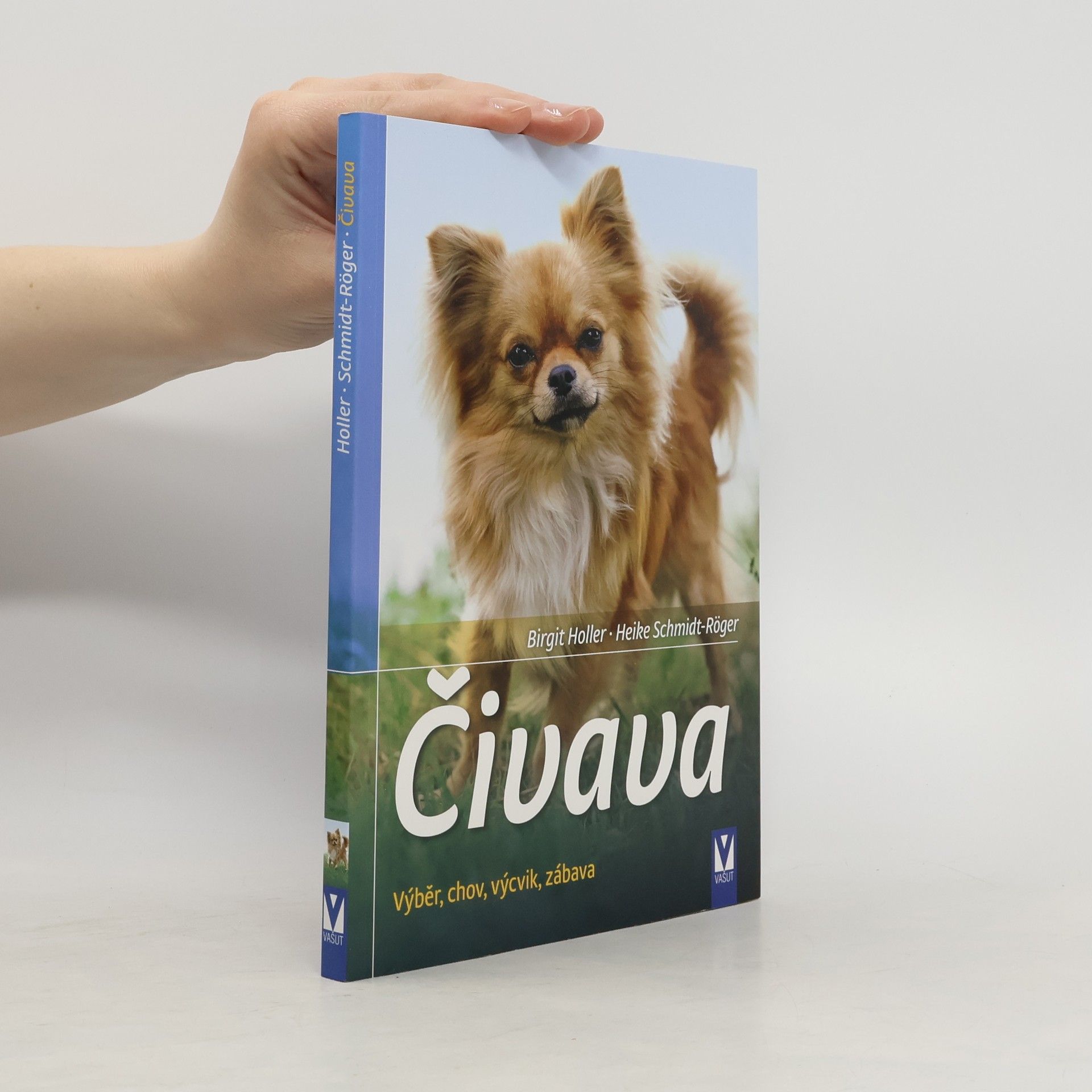

Čivava: Výběr, chov, výcvik, zábava

- 128pages

- 5 heures de lecture

Čivavy peláší, vyskakují, řádí – zkrátka překypují energií a radostí ze života. Nejmenší psi světa se také rádi učí, jsou přítulní a přitom ostražití, takže nepodlehnout jejich kouzlu je velmi těžké. V nepatrném tělíčku se skrývá velká psí osobnost. Když své srdce ztratíte u čivavy, získáte přítele na celý život.