Handbuch der Vermögensverwaltung

In Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein

In Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein

Umfassende Kommentierung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben des ZAG, das die Zahlungsdiensterichtlinie II umsetzt. Das ZAG definiert Zahlungsdienste, darunter Ein- und Auszahlungsgeschäfte, Lastschrift-, Überweisungs- und Zahlungskartengeschäfte ohne Kreditgewährung, Zahlungsgeschäfte mit Kreditgewährung, Akquisitions- und Finanztransfergeschäfte sowie Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste. Die Erbringung dieser Dienstleistungen ist erlaubnispflichtig, wobei die Erlaubnispflicht nur für Zahlungsinstitute gilt. Die BaFin überwacht diese Institute und erteilt die erforderlichen Erlaubnisse. Im Erlaubnisverfahren müssen Nachweise über ausreichendes Anfangskapital, ein Geschäftsplan für die ersten drei Jahre und Maßnahmen zur Erfüllung der Sicherungsanforderungen vorgelegt werden. Besonders wichtig ist die Sicherung der Kundengelder im Insolvenzfall. Die Kommentierung bietet wissenschaftliche und praktische Perspektiven, berücksichtigt technische Regulierungsstandards und die Aufsichtspraxis der BaFin und EBA. Sie richtet sich an Rechtsanwälte, Aufsichtsbehörden, Gerichte, Wirtschaftsprüfer, Zahlungsdienstleistungsunternehmen, FinTechs sowie Unternehmen der Realwirtschaft, die Zahlungsdienstleistungen erbringen.

einschließlich der Wertpapier-, Zahlungs- und Finanzdienstleistungsinstitute

Mit Diskurs : Ereignis : Praxis legt die Autorin ein dynamisches Theorieprogramm für eine diskurstheoretisch informierte und am Ereignisbegriff orientierte Soziologie der Praxis vor. Sie skizziert die soziologische Relation zwischen den Begriffen Diskurs, Ereignis und Praxis, diagnostiziert deren in Schräglage geratenes Verhältnis und erklärt die Dynamisierung der dichotomen Konzeptionen zum leitenden Prinzip ihrer Argumentation. Durch eine Rekonstruktion der diskurstheoretischen Grundlagen, praxistheoretischen Bedingungen, der Situation der Methodendiskussion sowie der Ausgangslage soziologischer Protestforschung, formiert sie die Basis des Forschungsprogramms und markiert die Frage der Assoziation von Diskursen und Praktiken als Leerstelle, welche am Beispiel der Protestforschung expliziert wird. Kern des Buches ist die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Ereignisbegriff, der ausgehend von der Foucaultschen Prägung als Hauptumschlagsbasis weiterentwickelt und in einen Ereignisbegriff überführt wird, der ein Dichotomien überwindendes Verhältnis von Diskurs und Praxis in einem poststrukturalistischen Materialismus gewährleistet. Das Potential des Programms liegt zudem in der Erweiterung der Praxisforschung um eine explizite Macht- und Herrschaftsperspektive, die mit einer Analyse der Praxis des Widerständigen am Beispiel des Yippie Festival of Life vor Augen geführt wird.

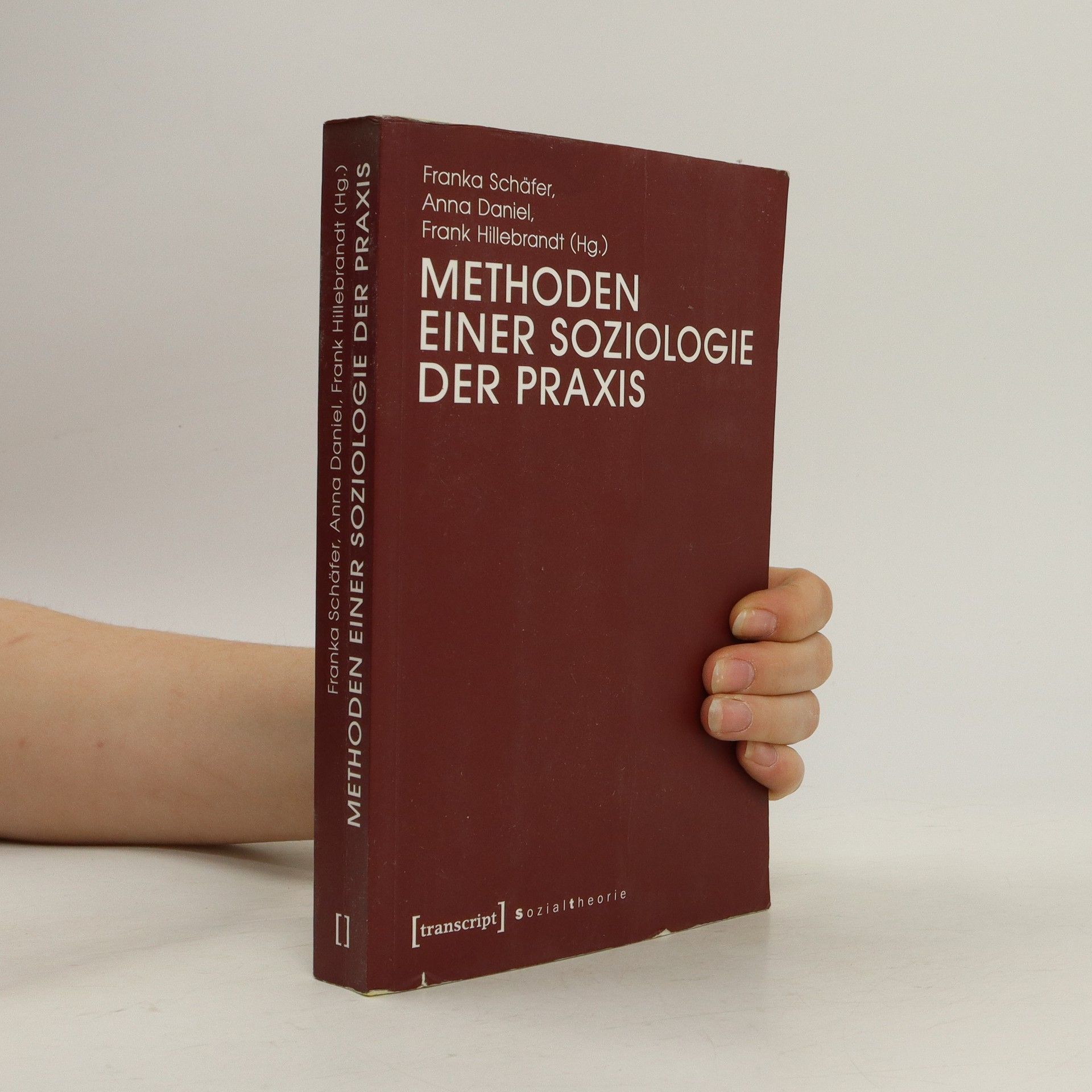

Obwohl der Empirie in praxisanalytischen Forschungszugängen ein zentraler Stellenwert beigemessen wird, ist die Methodendiskussion in der Soziologie der Praxis bisher zu kurz gekommen. Zwar herrscht Konsens darüber, dass mit einer am Begriff der Praxis ausgerichteten Erkenntnisweise eine Hinwendung zu sich vollziehenden Praktiken einhergeht, aber Antworten auf die Frage, welche Methoden dabei helfen können, stehen noch aus. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes diskutieren deshalb, wie ein neues Ensemble an empirischen Methoden für einen praxisanalytischen Forschungszugang erschlossen werden kann. Sie verdeutlichen die Fruchtbarkeit unterschiedlicher methodischer Zugänge für eine Soziologie der Praxis und eröffnen Einblicke in Erfahrungen mit empirischer Praxisforschung.