Felix Thürlemann Livres

Rogier van der Weyden

Leben und Werk

Rogier van der Weyden (1399/1400–1464) gehört zu den bedeutendsten Malern des niederländischen 15. Jahrhunderts. Heute zählen Rogiers Gemälde – Wunderwerke der Feinmalerei – zu den Kostbarkeiten der großen Museen. Felix Thürlemann zeichnet das Leben des Künstlers anhand der erhaltenen Dokumente nach und stellt die Bilder in den zeitlichen Kontext ihrer Entstehung.

Meisterwerke der Fotografie

Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix – 150 bedeutende Beispiele aus 200 Jahren Fotokunst – 2., durchges. und erw. Auflage

Dieser Band bietet einen Überblick über die fast 200-jährige Geschichte der Fotografie, von der Daguerreotypie bis zur zeitgenössischen Kunstfotografie. Über 150 Meisterwerke werden auf Doppelseiten in Bild und Text vorgestellt, ergänzt durch eine Einleitung und Bibliographie. Die Neuausgabe enthält zusätzliche bedeutende Fotos.

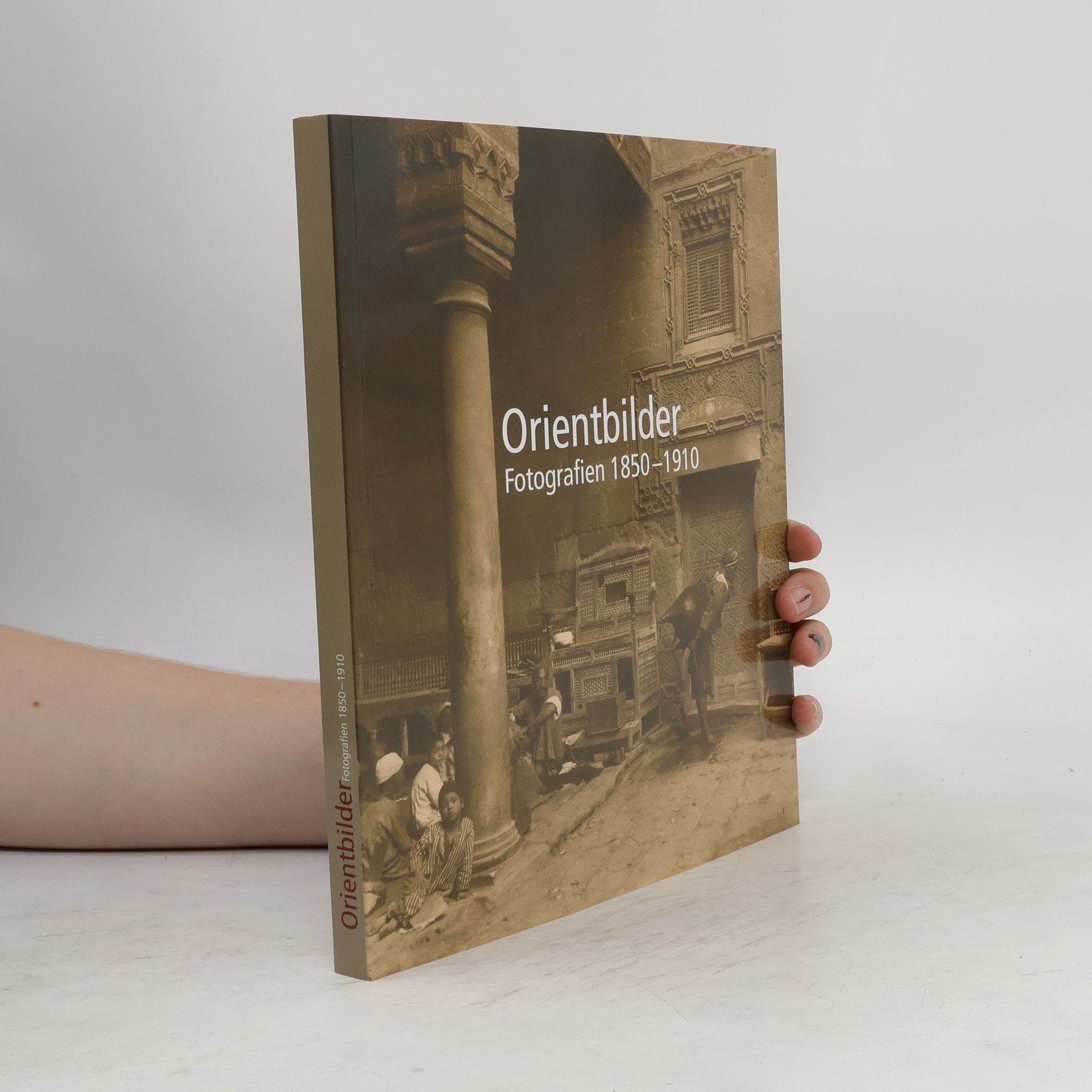

Orientbilder

Fotografien 1850-1910

Die Bildersuche hat sich zu einem entscheidenden Werkzeug entwickelt, das den Zugang zu den im Internet gespeicherten Bildern revolutioniert. Sie ermöglicht nicht nur das Finden von Bildern, sondern fungiert auch als mächtiges Instrument für den globalen Zugriff auf visuelle Informationen und deren Bedeutung in der digitalen Welt.

Wilde Natur - primitives Leben

Die gemalte Anthropologie des Cornelis van Dalem

Die erste Monographie über einen der originellsten niederländischen Maler des 16. Jahrhunderts, Cornelis van Dalem (1530/35–1573), beleuchtet sein bedeutendes, wenn auch bescheidenes Werk. Van Dalem, der in Antwerpen lebte und wie sein Vater Tuchhändler war, erhielt eine humanistische Ausbildung und verfügte über eine umfangreiche Bibliothek. In der Kunstgeschichte wird er vor allem als ein erfinderischer Landschaftsmaler geschätzt. Seine Darstellungen der „wilden Natur“ mit bizarren Felsformationen dienen jedoch nicht nur der Ästhetik, sondern bilden den Rahmen für Szenen des „primitiven Lebens“. Die Figuren, oft in Zusammenarbeit mit Antwerpener Malerkollegen entstanden, reflektieren sein Interesse an verschiedenen Phasen der Menschheitsgeschichte, dem asketischen Leben von Eremiten und den Bräuchen der aus dem Osten eingewanderten „Zigeuner“. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen wertete er deren Lebensweise positiv und stellte sie den prekären Bedingungen der einheimischen Bauern gegenüber. Van Dalem musste Antwerpen als vermeintlicher Ketzer verlassen und verbrachte seine letzten Jahre im Exil bei Breda. Diese umfassende Darstellung seines Schaffens wird durch zahlreiche farbige Abbildungen ergänzt und präsentiert sein Werk als kohärentes intellektuelles Projekt, das als eine frühe Anthropologie und Reflexion über die Bedingungen für ein glückliches Leben interpretiert werden kann.

Kandinsky über Kandinsky

- 309pages

- 11 heures de lecture

Reclams Universal-Bibliothek: Meisterwerke der Fotografie

- 336pages

- 12 heures de lecture