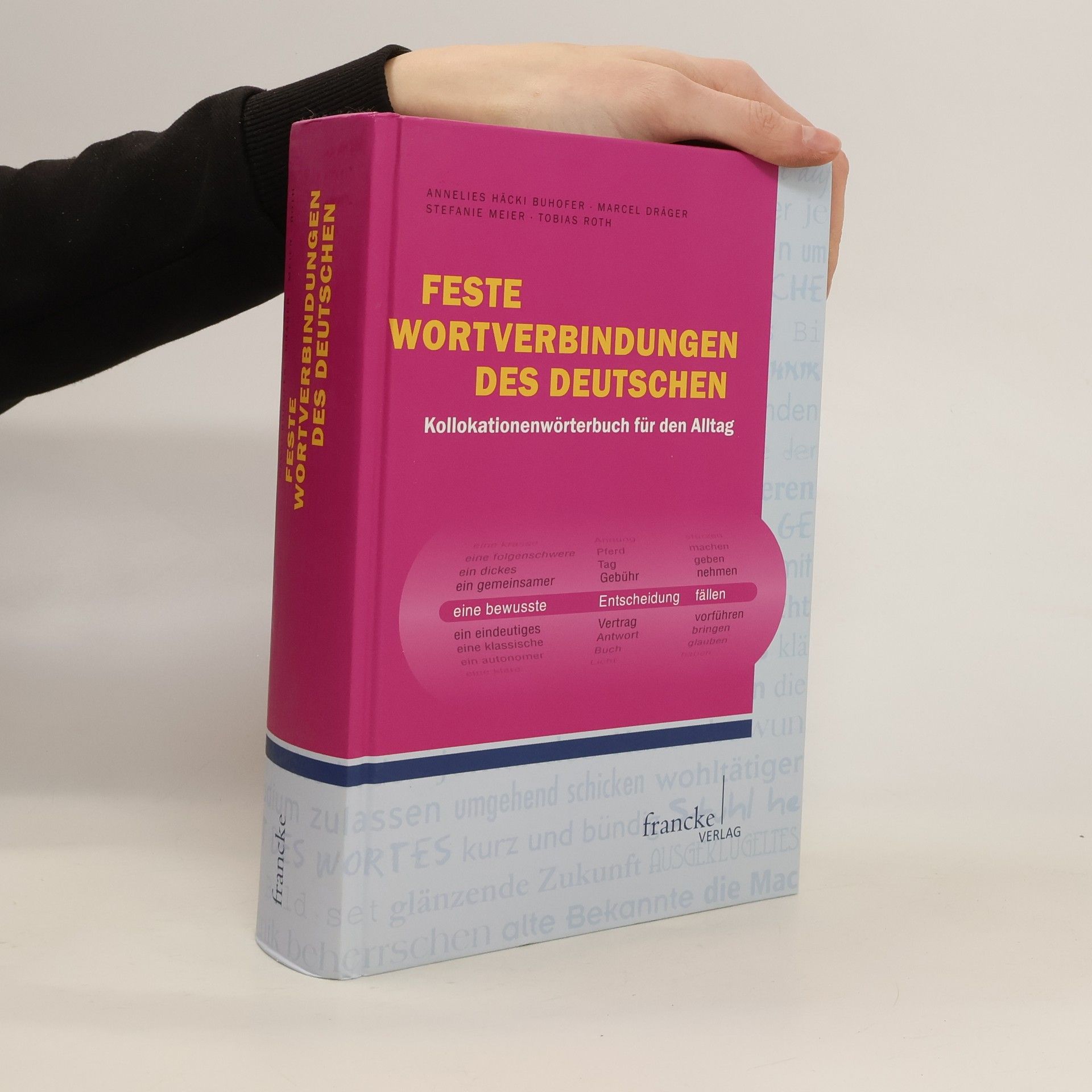

Feste Wortverbindungen des Deutschen

Kollokationenwörterbuch für den Alltag

Dieses korpusbasierte Kollokationenwörterbuch geht vom Grundwortschatz des Deutschen aus. Kollokationen müssen in zweierlei Hinsicht abgegrenzt werden. Zum einen sind sie von Wortkombinationen zu unterscheiden, deren Miteinandervorkommen in keiner Weise prädestiniert ist. Zum anderen sind sie von den übertragenen (idiomatischen) Wortverbindungen abzugrenzen, deren Bedeutung sich nicht wörtlich entschlüsseln lässt (z.B. starker Tobak, kalter Kaffee). Hier werden nun die wichtigsten Kollokationen alphabetisch aufgeführt, erarbeitet wurde das Werk, das auf einem Forschungsprojekt an der Universität Basel basiert, von Spezialisten der Phraseologie und Wörterbucharbeit