Immer mehr Unverheiratete leben mit Kindern, teils in „Patchwork“-Familien. 10% der Kinder leben bei Stiefeltern, auch gleichgeschlechtlichen Partnern. Dieser „soziale“ Wandel wird überlagert von technischen Neuerungen der Reproduktionsmedizin. Kinderlosigkeit scheint nicht mehr Schicksal. Werden die rechtlichen Verpflichtungen der sozialen Rolle folgen? Sollte es jedem Paar überlassen sein, welche besondere Situation es für die eigene Beziehung vorzieht? Wie ist das Umgangsrecht des biologischen Vaters zu regeln, soll er die Vaterschaft anfechten können? Welche Stellung haben Kinder, wenn sie im Ausland aufgrund einer Leihmutterschaft für deutsche Eltern ausgetragen werden? Abstammungsrecht, Adoptionsrecht und Sorgerecht werfen neue Fragen auf, desgleichen Unterhaltsrecht und Erbrecht. Lösungen müssen problemgerecht und zugleich miteinander und mit der Struktur des gesamten Familienrechts vereinbar sein. Wie diese sozialen, technologischen und rechtlichen Herausforderungen anzugehen sind, war Thema der Jahrestagung 2017 des Instituts für angewandte Ethik.

Gerd Brudermüller Livres

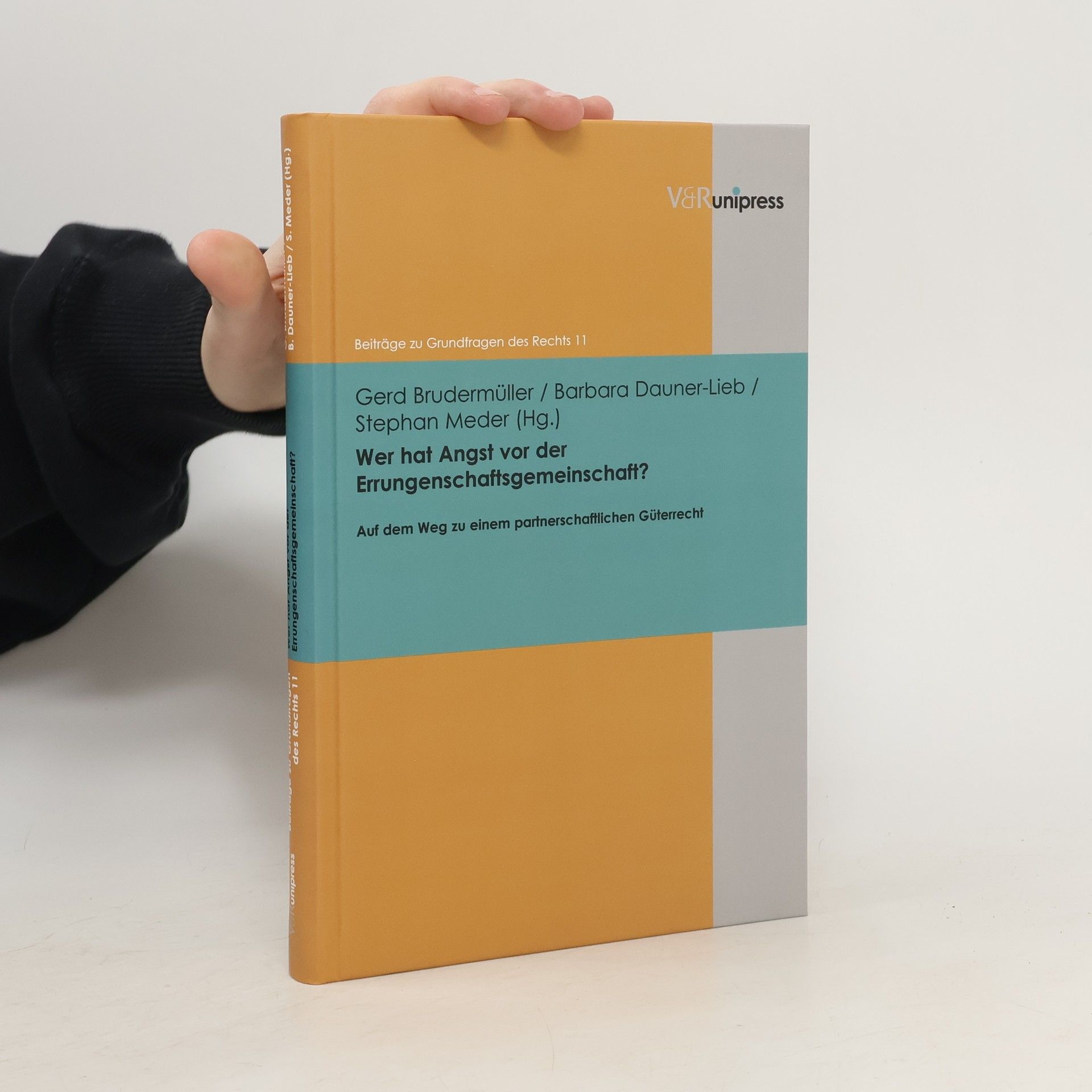

Wer hat Angst vor der Errungenschaftsgemeinschaft?

Auf dem Weg zu einem partnerschaftlichen Güterrecht – Schlussfolgerungen aus dem 1. Gleichstellungsbericht

Dieser Band geht auf die gleichnamige Fachtagung des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend vom Juni 2012 in Berlin zurück, bei der rund 100 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Verbänden und der juristischer Praxis über Wege hin zu einem partnerschaftlichen Ehegüterecht diskutierten. Grundlage der Tagung waren konkrete Anforderungen an eine sogenannte Errungenschaftsgemeinschaft, die ein Expertenkreis erarbeitet hat. Die Errungenschaftsgemeinschaft soll sicherstellen, dass das während der Ehe erworbene Vermögen tatsächlich beiden Partnern gehört. Nach dem derzeit geltenden gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bleibt – entgegen einer weit verbreiteten Annahme – das erworbene Vermögen während der Ehe getrennt bei den Partnern. Erst bei einer Scheidung hat der Partner, der während der Ehe einen geringeren Zugewinn hatte, einen Ausgleichsanspruch.