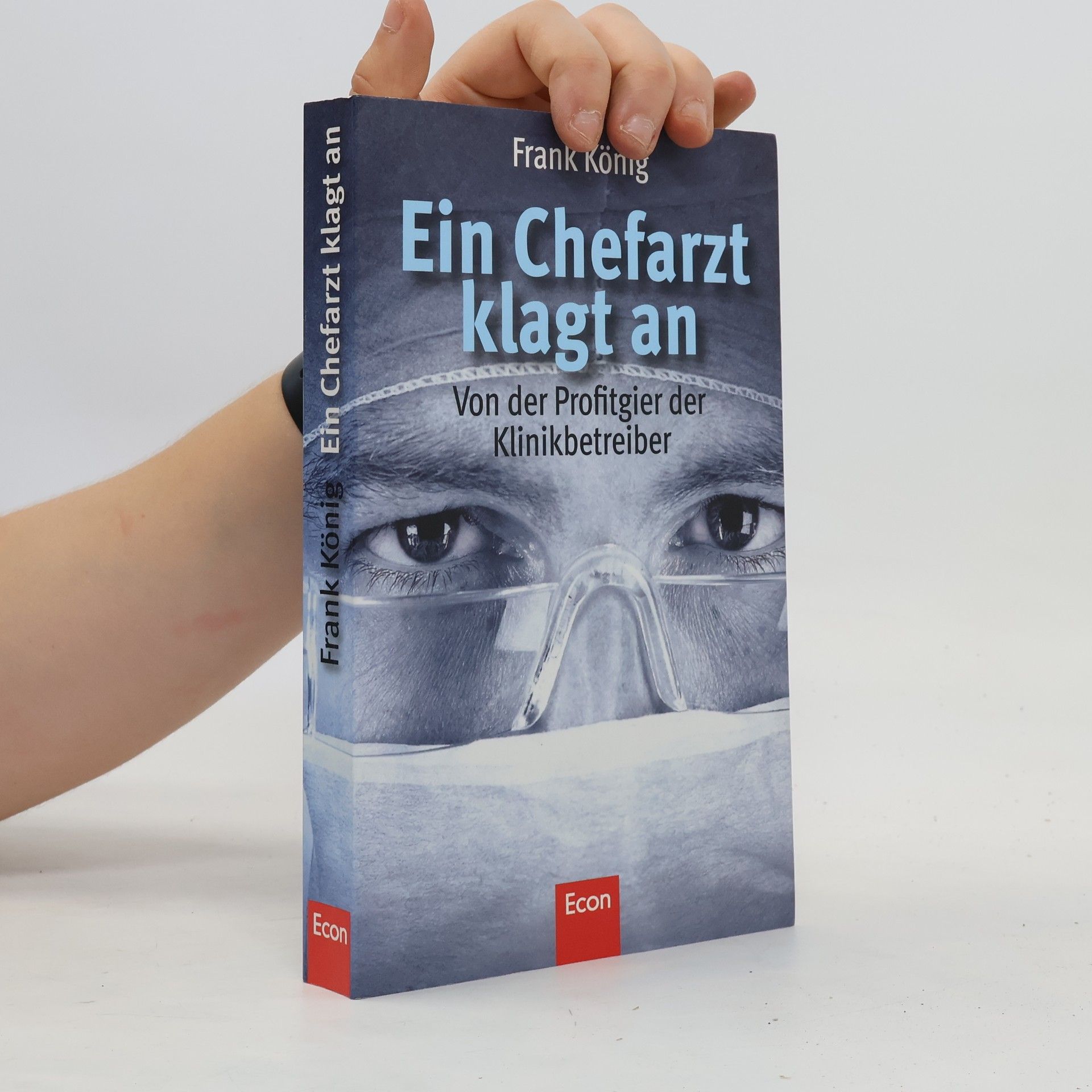

Die Profitgier im Gesundheitswesen hat bedrohliche Ausmaße angenommen. Immer mehr Kliniken müssen nach dem Prinzip »effiziente Patientenverwertung« handeln. Nicht das Heilen steht im Vordergrund, sondern das Kassemachen. Als Chefarzt muss sich Frank König täglich zwischen ärztlicher Verantwortung und betriebswirtschaftlichen Vorgaben der Klinikleitung entscheiden. Er soll dafür sorgen, dass die Betten zum möglichst geringsten Pflegesatz ausgelastet werden. Krankenversicherungen und Patienten werden mit geschönten Therapieangeboten belogen und betrogen. Immer weniger Fachkräfte betreuen immer mehr Patienten. Eine Medizinstudentin muss zum Beispiel die Chemotherapie übernehmen, Patienten geraten in Lebensgefahr, Fehldiagnosen können nicht mehr korrigiert werden. Wer von den Mitarbeitern Kritik äußert, verliert seinen Arbeitsplatz. Schonungslos enthüllt der Autor die skandalösen Verhältnisse und zeigt die katastrophalen Auswirkungen auf Patienten und Personal.

Frank König Livres

Vertieftes Sein

Wahrnehmung und Körperlichkeit bei Paul Celan und Maurice Merleau-Ponty

- 654pages

- 23 heures de lecture

Paul Celan und Maurice Merleau-Ponty haben sich in einem für ihr Denken und Schreiben großen Maß mit den Phänomenen der Erfahrung und der Wahrnehmung auseinandergesetzt. So erwägte Celan um 1955, eine Studie zur Phänomenologie des Poetischen zu verfassen. Beide Autoren haben über Bildsprache und Sprachgebilde eine Fülle kritischer Aussagen getroffen. In ihren phänomenologischen Implikationen weisen diese Aussagen eine starke Affinität zueinander auf. Die Studie setzt sich damit intensiv auseinander. Sie stellt Celans Dichtungskonzeption als eine 'leibsprachliche' heraus, die nicht in einer klarsichtigen, logischen Auslegung der Lebenswelt, sondern in der Wahrnehmungserfahrung des vorgängigen Seins, m. a. W. in der Wahrnehmung des stets uneinholbaren Augenblicks gründet. Das 'Sein' wird als ein vorlogisches beleuchtet. In diesem Kontext wird die 'leibphänomenologische' Perspektive für eine Übersetzung jenes vorlogischen Seins in eine philosophische bzw. poetologisch untermauerte Sprache erkundet.

Wirkungsvoll aber nebenwirkungsarm therapieren mit Psychopharmaka Die gegenwärtig zur Verfügung stehende große Auswahl von Psychopharmaka stellt erhebliche Anforderungen an das pharmakologische Wissen eines jeden klinisch und in der Praxis tätigen Arztes. Eine erfolgreiche Therapie mit Psychopharmaka kann nur eine wirkungsvolle, aber nebenwirkungsarme Therapie sein. Dieses Buch bietet: - einen Überblick über pharmakokinetische und pharmakodynamische Interaktionen sowie Wirkmechanismen ausgewählter Psychopharmaka - eine Darstellung des Interaktionspotenzials von trizyklischen Antidepressiva, Serotoninwiederaufnahmehemmern, Neuroleptika, Lithium und synthetischen Drogen - Eine Einführung zum Interaktionspotenzial von MAO-Hemmern, Antidementiva sowie Phytopharmaka - Die Darstellung der Wechselwirkungen von Antidepressiva mit der internistischen bzw. neurologischen Komedikation Ein kurzgefasstes Nachschlagewerk für Psychiater, Neurologen, Allgemeinärzte und Internisten in Klinik und Praxis, die sich zu Fragen von möglichen Wechselwirkungen von Psychopharmaka schnell einen Überblick verschaffen wollen.