Die Beiträge des Sammelbandes basieren auf der AVXVIII. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (DGAVL) in Innsbruck im Mai 2021 und beleuchten ein breites Spektrum von Verblendungsphänomenen. Die Analysen umfassen Literatur, Film, bildende Kunst, Theater, Musik und digitale Medien sowie (Literatur-)Wissenschaft und Philosophie. Thematisiert werden Täuschungen, Lügen, Trugbilder, Kaschierungen, Verkleidungen, Enthüllungen, Geheimnisse, Überschreibungen, Wahn, Träume, Maskierungen, Intrigen und Metamorphosen. Der Sammelband gliedert sich in mehrere Abschnitte, darunter Verblendungen in der Literatur, philosophische und literaturwissenschaftliche Perspektiven sowie Alltagswelten und Populärkulturen. Die Beiträge reichen von der Analyse literarischer Diskurse über die Darstellung von Innerlichkeit in Werken von Laurence Sterne bis hin zu den Auswirkungen von Verblendung in der zeitgenössischen Literatur und Kunst. Besonders hervorgehoben werden die Wechselwirkungen zwischen Fiktion und Realität, die Rolle von Pseudonymen und die kulturellen Dimensionen von Verblendung. Der Sammelband bietet einen facettenreichen Einblick in die komplexen Mechanismen der Wahrnehmung und Täuschung in verschiedenen Medien und Disziplinen und regt zur Reflexion über die Grenzen zwischen Wahrheit und Illusion an.

Claudia Blümle Livres

Schauspiele des Halbversteckten

Eine Bildgeschichte des gemalten Vorhangs

Im Akt der Enthüllung lässt ein beiseite geschobener Vorhang etwas zum Vorschein kommen, das zuvor verborgen war, und löst dadurch nicht nur das Interesse aus, dieses weiter zu ergründen, sondern lenkt auch unser Sehen. Dabei wird ersichtlich, mit welchen Mitteln ein Betrachter verführt wird, sich ein Bild anzusehen und wann welche Praktiken bestimmen, ob etwas in einem Bild zu sehen gegeben wird oder nicht gezeigt werden darf. Das vorliegende Buch fragt danach, auf welche Weise ein Vorhang im oder vor dem Bild die Begegnung mit dem Bild provoziert. Denn im Gegensatz zu einem distanzierten Sehen fordern die Vorhänge in den hier behandelten Kunstwerken vom 15. bis zum 19. Jahrhundert (u. a. Vermeer, Tizian, Velázquez, Manet, Cézanne) den Betrachter dazu auf, sich auf das im Bild Gezeigte einzulassen. Es ist ein Sehen, das zwischen dem Davor-Stehen und Sich-im-Bild-Bewegen zu pendeln beginnt. Ein Bild besteht somit weniger darin, Bedeutungsträger zu sein, sondern vielmehr darin, ein Zusammenspiel mit dem Betrachter und ein Sehen im Bild zu entfachen, dessen Reiz im Schauspiel des Halbversteckten liegt.

Werden Stoffe beiseite geschoben, lenken sie die Aufmerksamkeit auf das Enthüllte und schüren die Neugier, noch Verstecktes zu entdecken. Das künstlerische Wechselspiel zwischen Verbergen und Zeigen steht im Fokus von Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und Installationen, die den Bogen von Renaissance und Barock über die Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst spannen. 0Den antiken Maler-Wettstreit konnte Parrhasios für sich entscheiden, indem er einen leinenen Vorhang so täuschend echt malte, dass sein Kontrahent Zeuxis diesen für real hielt. Um die Rolle des Vorhangs in der künstlerischen Augentäuschung, in göttlichen Mysterien, Machtrepräsentationen, Enthüllung verführerischen wie brutalen Geschehens, Innen und Außen wie für die artistische Kunstfertigkeit kreisen fundierte Texte hochkarätiger Autoren sowie exquisite Meisterwerke: Neben Tizians 'Porträt des Kardinals Filippo Archinto' sind Arbeiten von Holbein, El Greco, Rembrandt und Delacroix bis zu Beckmann, Christo oder Gerhard Richter u. a. versammelt. 0Exhibition: Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Germany (01.10.2016-22.01.2017)

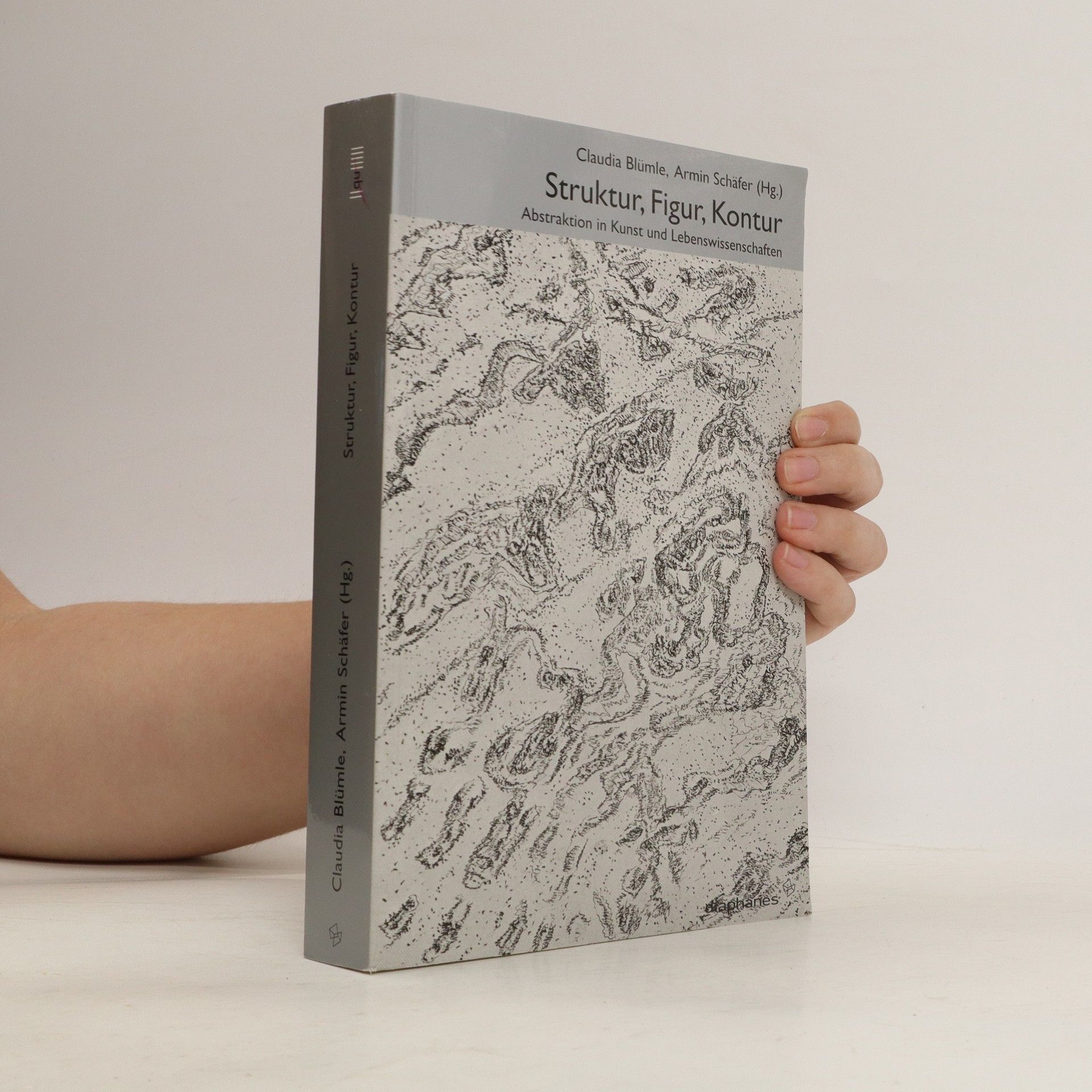

Angesichts eines Begriffs vom Leben, wie er sich im 19. und 20. Jahrhundert herausbildet, büßen Darstellungen, die in einer traditionellen Weise der Mimesis folgen, ihre Selbstverständlichkeit ein. Zeitgleich lässt sich in Malerei und Graphik eine Krise der Repräsentation beobachten, indem die Bilder mit den perspektivischen und anatomischen Regeln der Raum- und Körperdarstellung brechen. Sowohl in den Lebenswissenschaften als auch in der Kunst entstehen neue abstrahierende Bildkonzepte, die generativ, konstruktiv und konkret operieren, um die systemische Funktionsweise des Organismus zu visualisieren. Wie verfahren Wissenschaften, Künste und Theorien mit dem Leben, das von »Virtualitäten, Singularitäten und Ereignissen« geprägt ist? Der Sammelband widmet sich diesen philosophischen, kunst- und wissenschaftshistorischen Konstellationen, wobei das Werk von Gilles Deleuze mit seinem Konzept der »anorganischen Vitalität« einen wichtigen Leitfaden bildet. Dabei geht es um Strukturen, die Lebendiges bezeugen, um die Freisetzung einer Linie, die keine Kontur mehr ist, und um die Schaffung einer Figur jenseits der Figuration.