Peter Böthig Livres

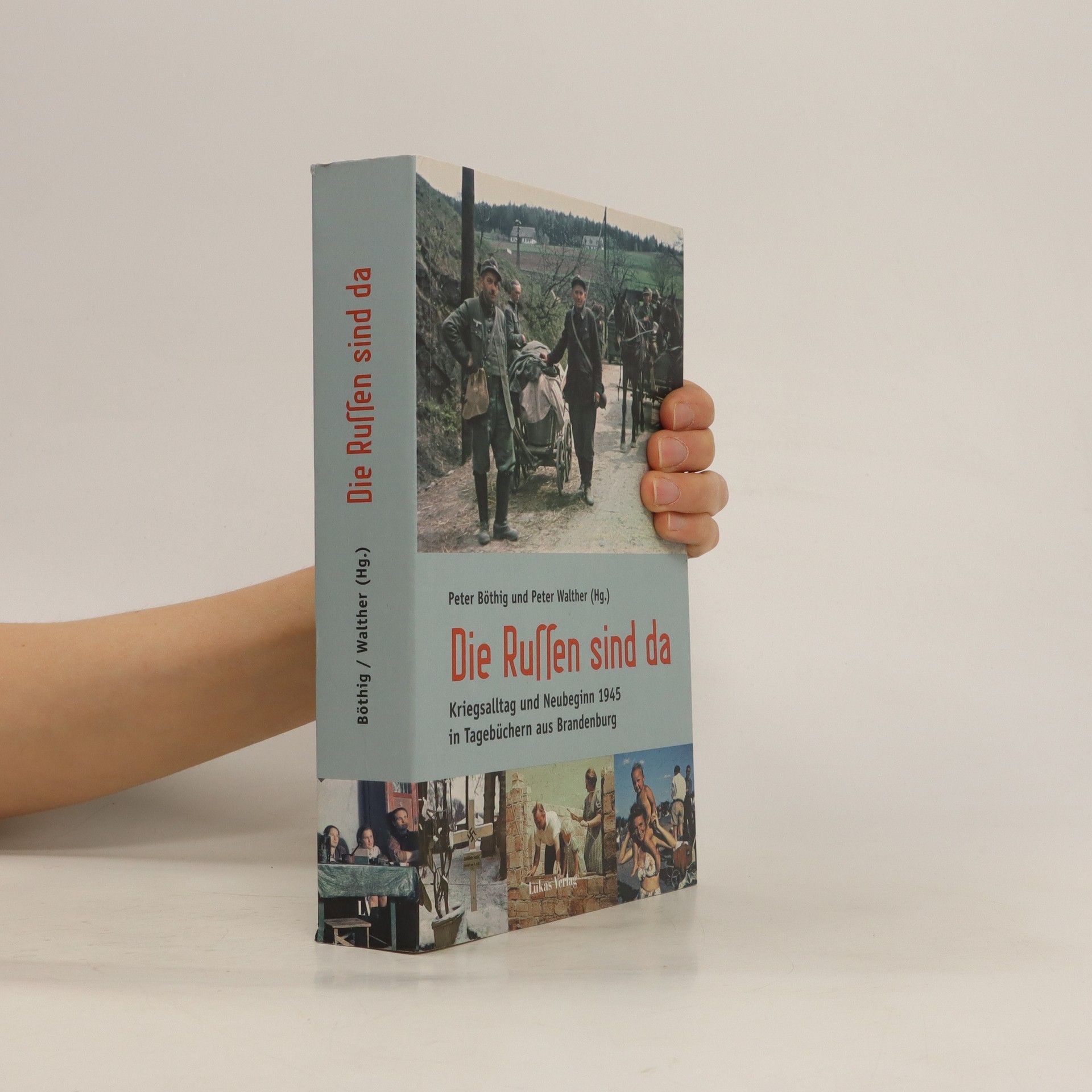

Die Russen sind da

Kriegsalltag und Neubeginn 1945 in Tagebüchern aus Brandenburg. Mit einem Essay von Alexander Gauland

- 511pages

- 18 heures de lecture

Auf ihrem Weg nach Berlin durchquerten die sowjetischen Truppen im Frühjahr 1945 das einstige Kernland Preußens. Hier fanden die letzten großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs statt. Die Zerstörungen von Dörfern und Städten übertrafen das Ausmaß der Verwüstungen im Dreißigjährigen Krieg. Mehr als ein Sechstel der Bevölkerung in Brandenburg kam ums Leben. Wie sah der Alltag der Menschen in den letzten Wochen und Monaten vor Kriegsende und in den ersten Jahren des Neubeginns aus? Wie wurden die geschichtlichen Ereignisse wahrgenommen, welchen Einfluss hatte die Nazi-Propaganda auf die Perspektive der Schreiber? Die hier erstmals publizierten, aus privaten Quellen zusammengetragenen Tagebuch- und Briefaufzeichnungen aus den Jahren 1939 bis 1949 vermitteln Tag für Tag ein authentisches Bild vom Überleben in einem Jahrzehnt, in dem die Bedrohung der Existenz zum Alltag gehörte. Neben einer Einleitung der Herausgeber enthält der Band einen Essay des Publizisten Alexander Gauland, der den zeithistorischen Horizont des Übergangs von der Nazi-Diktatur zur sowjetischen Besatzung mit seinen Brüchen und Kontinuitäten beleuchtet. Ein ausführlicher Farbtafelteil stellt fünfzig Agfacolor-Dia-Aufnahmen aus den Kriegs- und Nachkriegsjahren vor. Die faszinierenden Bilder zeigen deutsche Lebenswelten während der Kriegszeit und in den frühen Nachkriegsjahren.