Ronald Grätz Livres

Kultur hat andere Referenzpunkte ihres Wirkens als die Grenzen von Staaten. Was ist Innen, was ist Außen? Ist Außen nicht auch Innen geworden und das neue Innen Basis eines veränderten Außen? Angesichts globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Migration, Digitalisierung, Ungleichheit und Corona-Pandemie sind Innenkulturpolitik und Außenkulturpolitik mehr denn je aufeinander angewiesen und müssen konsequent aufeinander bezogen sein.Doch es gibt derzeit zu wenig Synergien zwischen beiden Politikfeldern. Nach wie vor besteht die Gefahr, dass die Außenkulturpolitik zu wenig davon vermittelt, wie das Land sich aus innenkulturpolitischer Perspektive darstellt, und die Innenkulturpolitik zu wenig versteht, in welchen größeren Zusammenhängen sie auch außerhalb ihrer staatlichen Grenzen wirkt.Der Band Innen – Außen. Perspektiven einer integrierten Kulturpolitik lotet aus, wie eine integrierte Kulturpolitik gestaltet werden könnte, in der das Innen und das Außen stärker ineinandergreifen. Dabei werden Wege für neue Synergiebildung, Bezüge und langfristige Kooperationen aufgezeigt.

1917 während des Ersten Weltkriegs gegründet, feiert das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) sein 100. Jubiläum 2017 als älteste Mittlerorganisation für auswärtige Kulturbeziehungen. Der letzte württembergische König Wilhelm II., damals Schirmherr der Vorgängerinstitution des ifa, des Deutschen Ausland-Instituts (DAI), hatte es als »ein Werk des Friedens inmitten des Krieges« bezeichnet. Doch unter welchen Bedingungen wurde das DAI initiiert? Inwiefern war die Gründung zu einem Zeitpunkt, als sich eine Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika aufseiten der Entente abzeichnete, kulturpolitisch, wirtschaftlich oder geopolitisch motiviert? Welche Rolle nahm das DAI während des Nationalsozialismus ein, nachdem es 1933, zusammen mit anderen kulturpolitischen Einrichtungen, ›gleichgeschaltet‹ und ideologisch beeinflusst worden war? Und unter welchen Voraussetzungen kam es zur Neugründung der Organisation als »Institut für Auslandsbeziehungen« in der Bundesrepublik Deutschland 1949? Die Jubiläumspublikation Geschichten, Beziehungen, Perspektiven – 100 Jahre ifa gibt einen Einblick in die Geschichte der Organisation und erklärt, wofür sie heute steht: für friedlichen Austausch und kulturelle Begegnung. Der Band versammelt dazu Beiträge von Frank-Walter Steinmeier, Winfried Kretschmann und Fritz Kuhn sowie Erinnerungen von Wegbegleitern wie Barbara Klemm und Jörg Armbruster.

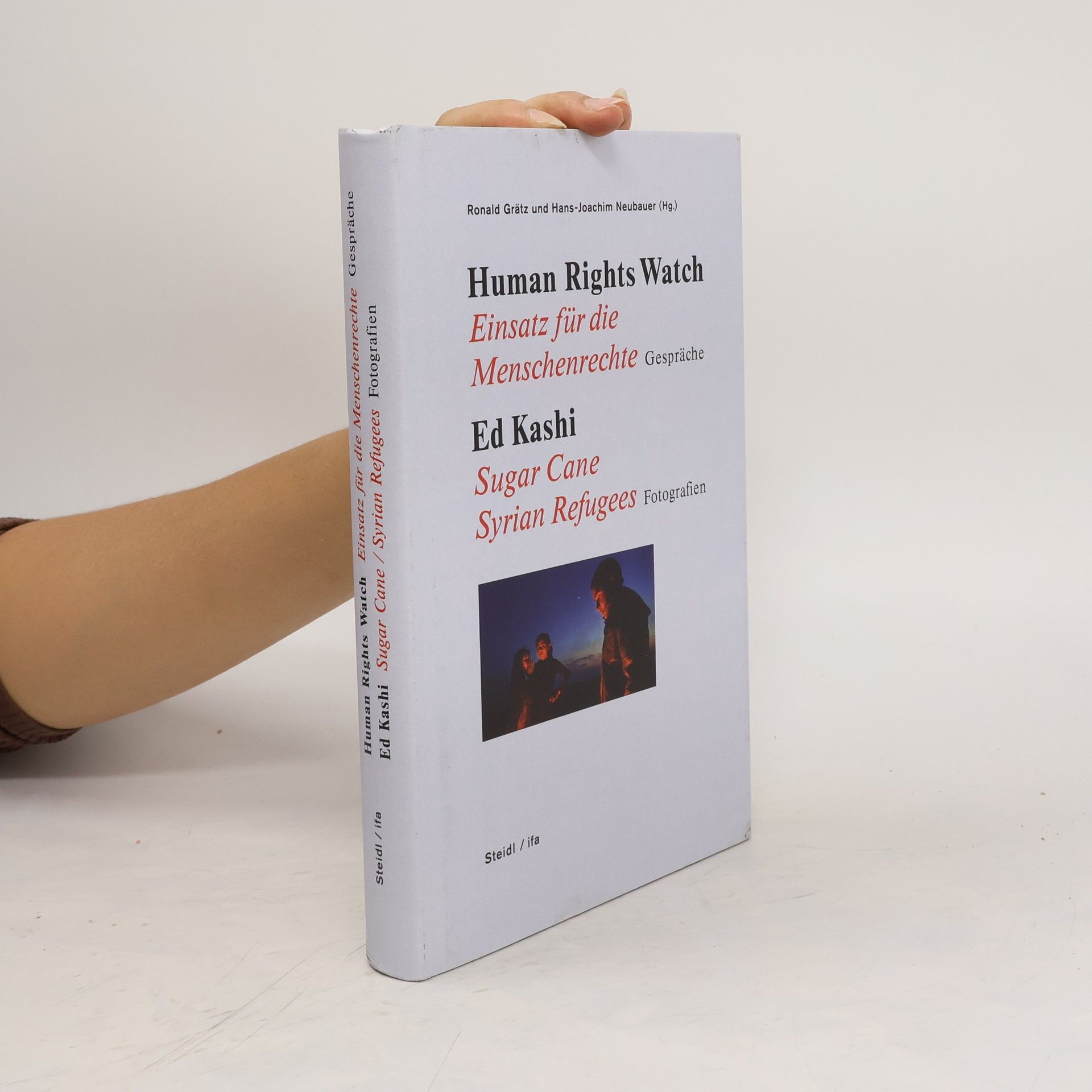

Seit Jahrzehnten setzt sich Human Rights Watch (HRW) für Menschenrechte ein. Finanziert durch private Spenden, unabhängig von Staaten und Regierungen, kämpfen mehrere Hundert feste Mitarbeiter und zahlreiche Unterstützer weltweit für die Rechte von Verfolgten, von Kindern, Frauen und ethnischen Minderheiten, für das Recht auf Asyl, Meinungsfreiheit und faire Bezahlung. Hat der Kampf gegen Verfolgung, Folter und Vertreibung eine Chance? Wie ist er zu finanzieren? Was müssten die Regierungen tun, was jeder Einzelne? Und welche Zukunft haben die Menschenrechte? Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Prinz Zeid Ra’ad Al Hussein, Kenneth Roth, HRW-Geschäftsführer George Soros, Finanzier und Philanthrop, sowie Aktivisten der Hilfsorganisation »Attack on Schools« sprechen über die Arbeit einer der wichtigsten humanitären Organisationen unserer Zeit. In einem aufrüttelnden Foto-Essay zeigt der renommierte Fotograf Ed Kashi die Menschen, für die Human Rights Watch und andere Helfer aus aller Welt kämpfen.

Carla Del Ponte - die streitbare und mutige Chefanklägerin der UN-Tribunale für das ehemalige Jugoslawien und für den Genozid in Ruanda - gehört zu den bedeutendsten Frauen unserer Zeit. In vier Gesprächen mit Journalisten erzählt sie aus ihrem Leben, wie sie arbeitet, was sie antreibt und wie sie mit den Schrecken umgeht, die für sie alltäglich sind. Der amerikanische Fotograf Robert Lyons hat Menschen aus Ruanda porträtiert. Deren Gesichter lassen nicht erkennen, auf welcher Seite des Konflikts sie standen. Allenfalls sind sie von den Spuren des Bürgerkriegs gezeichnet. Mit seinen nachdenklichen und unparteiischen Porträts zeigt Robert Lyons, wie schwierig und vielleicht unmöglich es ist, Opfer und Täter zu unterscheiden. Dieses Buch ist ein Lese- und ein Fotobuch, und es ist in allen Teilen politisch. Durch das Buchformat und den Druck auf zwei verschiedenen Papieren wird gleichermaßen die Lektüre des Textes wie die Betrachtung der Bilder unterstützt. Hier folgt die Form einer ganz bestimmten Funktion: einem humanistischen Anliegen. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen