Frauen am Ball / Filles en crampons

Geschichte(n) des Frauenfußballs in Deutschland, Frankreich und Europa / Histoire(s) du football féminin en Allemagne, en France et en Europe

Geschichte(n) des Frauenfußballs in Deutschland, Frankreich und Europa / Histoire(s) du football féminin en Allemagne, en France et en Europe

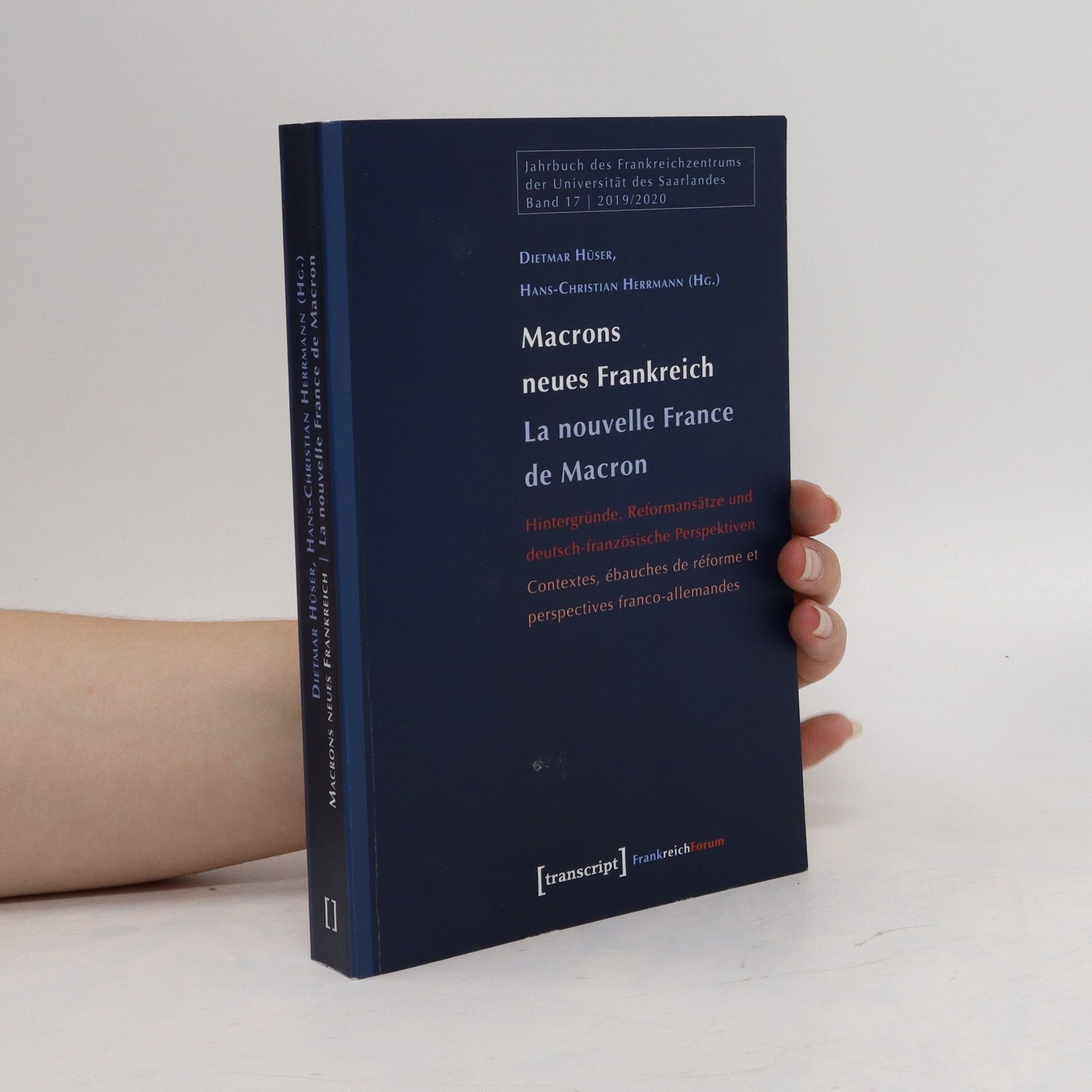

»Révolution« hieß der gewagte Buchtitel Emmanuel Macrons anlässlich seiner Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2017. Seitdem haben etliche Reformen des jungen Staatschefs die französische Politik und Gesellschaft durcheinandergewirbelt, zugleich der europäischen Integration und dem Verhältnis zu Deutschland neuen Elan eingehaucht. Manche der Initiativen stoßen mittlerweile auf Widerstand und münden in massive Straßenproteste. Welche Reformmaßnahmen der ersten 30 Amtsmonate treten besonders hervor, welche Reformhindernisse sind aktuell auszumachen, welche Halbzeitbilanz der Präsidentschaft lässt sich ziehen? Die Beiträger*innen des Bandes betrachten zentrale Aspekte des Wandels für ausgewählte Aktionsfelder, ordnen sie geschichtlich ein und gleichen sie mit bundesdeutschen Entwicklungen ab.