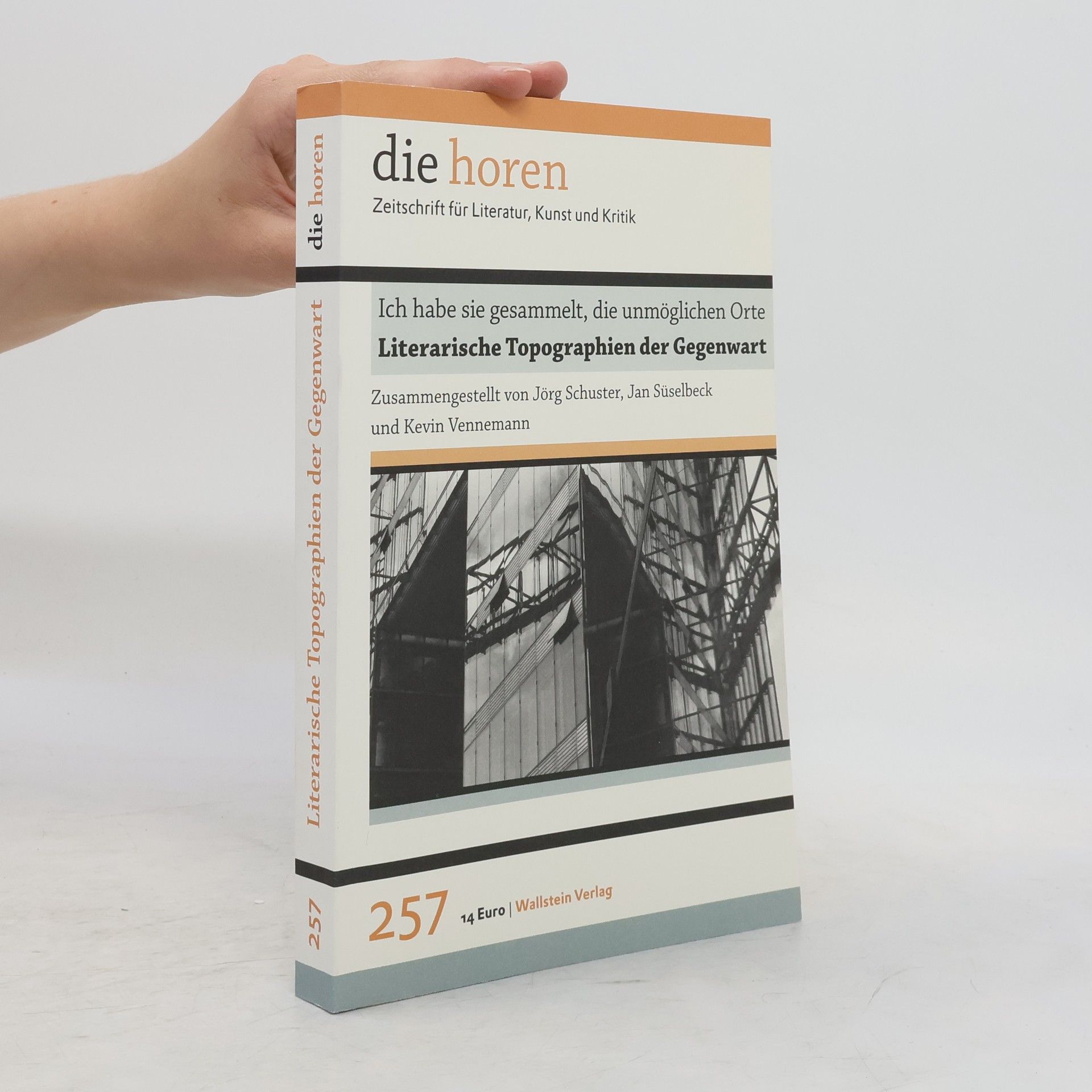

Die 1955 gegründete Vierteljahresschrift wurde in Anknüpfung an die von Friedrich Schiller herausgegebene Monatsschrift benannt und widmet sich »ohne Scheuklappen und unabhängig von Moden« (WDR) allen Aspekten zeitgenössischer Literatur. Orte überall auf der Welt sind leichter erreichbar denn je und bleiben uns dennoch häufig fremd. Wo verlaufen die Grenzen? Wo befinden sich die »unmöglichen« Orte? Oder gibt es die gar nicht mehr für uns? Zeittypisch sind virtuelle Räume, in denen wir uns bewegen und miteinander verständigen, ohne von der Stelle zu kommen. Die Welt scheint in unseren Köpfen völlig neu kartografiert zu werden. In der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart führt dies zum mal lustvollen, mal kritischen topographischen Inszenieren und Experimentieren. Der Themenband der horen demonstriert dies durch Gedichte, Prosatexte und Essays u. a. von Joachim Bessing, Jan Brandt, Oleg Jurjew, Anna Kim, Georg Klein, Olga Martynova, Andreas Neumeister, Dirk von Petersdorff und David Wagner.

Wolf-Jörg Schuster Livres