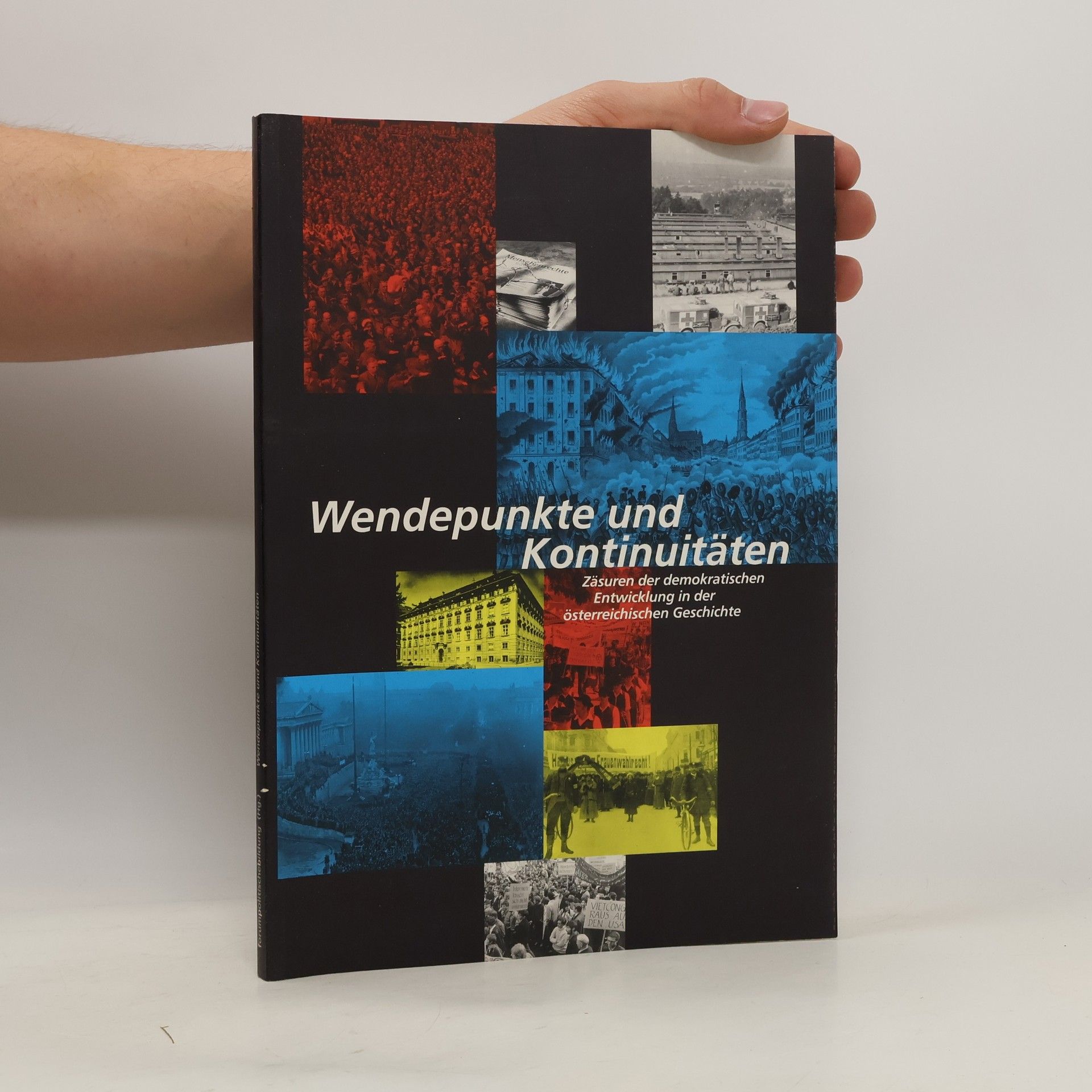

Was Revolution von 1848, Republiksgründung 1918, „Anschluss“ von 1938 und Studentenbewegung 1968 gemeinsam haben? Dass es sich dabei um „Achter-Jahre“ handelt, vor allem aber, dass sie Schlüsseljahre darstellen, in denen das Geschehen in Österreich entscheidend beeinflusst und verändert wurde. „Achter-Jahre“ - Schlüsseljahre. Der Sonderband „Wendepunkte und Kontinuitäten“ in der Reihe Informationen zur Politischen Bildung eröffnet ungewöhnliche Einblicke in historische Ereignisse, die über den jeweiligen Anlass hinaus Anstöße zu Reflexion, zum Aufspüren der Bruchlinien sowie zur Aufnahme des verbindenden Fadens geben.

Heidrun Schulze-Oben Livres