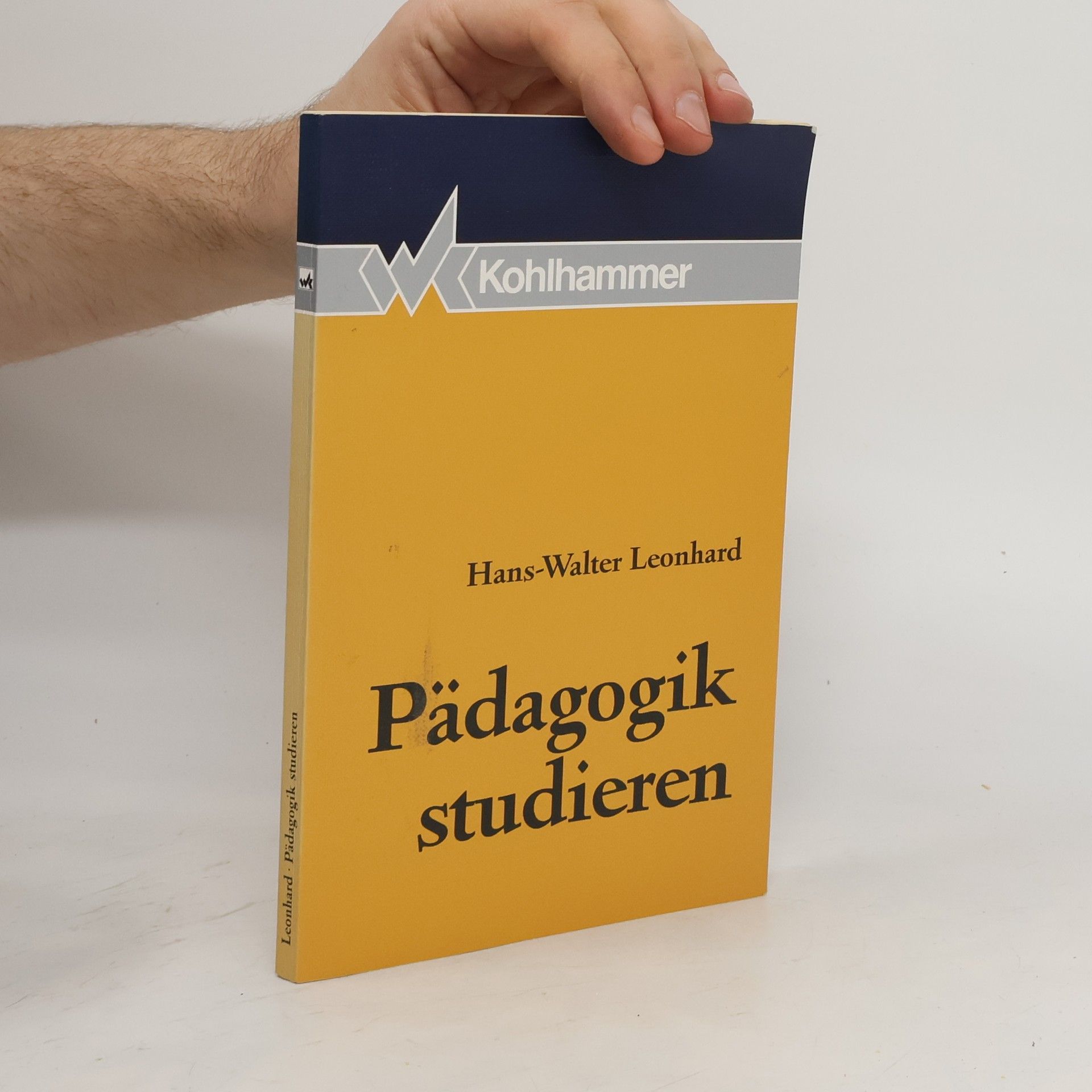

Hans-Walter Leonhard Livres

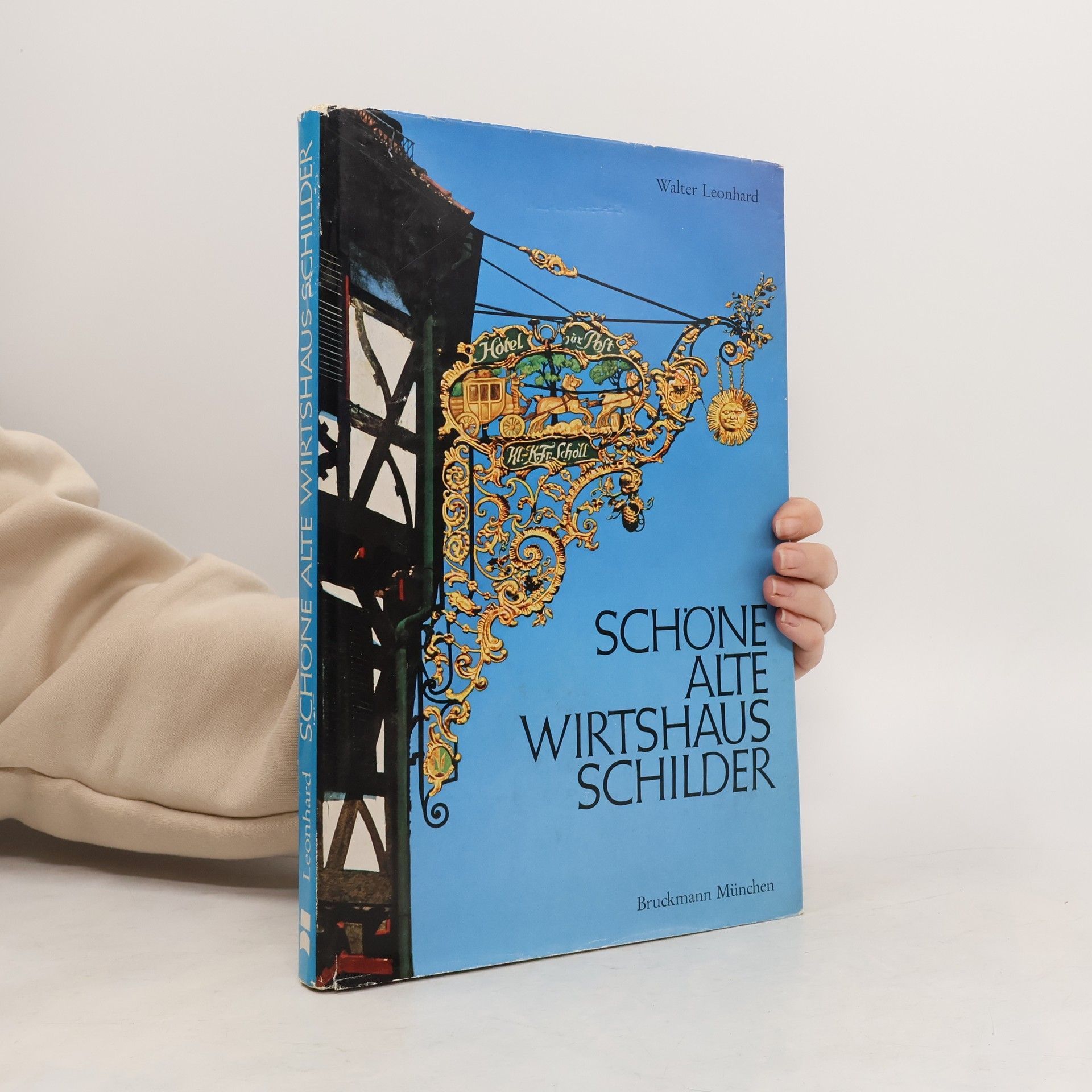

Seit ihrem Bestehen führt die Heraldik ein wechselvolles Dasein. Nach der Hochblüte zur Zeit der Gotik bis zur Renaissance, dem Auf und Ab im 16. und 17., dem kurzen Aufschwung im 18. und vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet sie wiederum mehr und mehr in Vergessenheit, erlebt jedoch gegenwärtig in vielen Ländern eine neue Blütezeit, die Familienheraldik ebenso wie die kommunale.Was im vorliegenden Buch an Grundformen, an echt wappenmäsßgen Kombinations- und Variationsmöglichkeiten in symetrisch geordneten, anschaulichen und exakt ausgeführten Darstellungen gezeigt wird, ist auf dem Gebiet der Wappenkunst in derartiger Geschlossenheit bislang einmalig. Alles in allem legt Walter Leonhard damit ein unentbehrliches Standardwerk auf dem Gebiet der Heraldik vor.