Jutta Georg-Lauer Livres

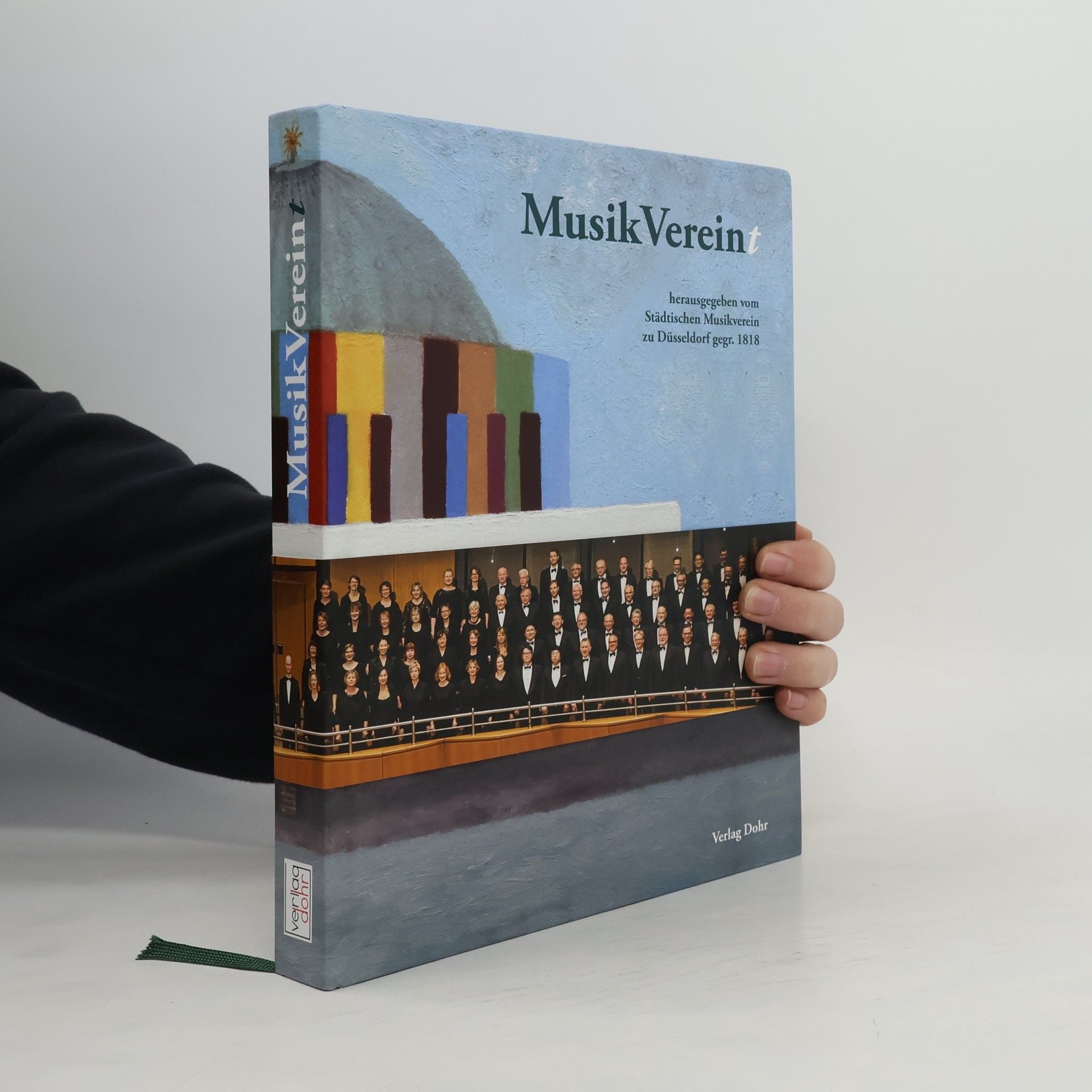

MusikVereint

- 223pages

- 8 heures de lecture

Der Städtische Musikverein Düsseldorf e. V. feiert 2018 sein 200-jähriges Bestehen, das auf die Initiative musikbegeisterter Bürger zurückgeht, die nach dem Weggang des Hofes von Jan Wellem eine ununterbrochene Tradition begründeten. Seit 1818 holte der Verein Künstler ersten Ranges nach Düsseldorf und setzte von Anfang an Maßstäbe. Der Konzertchor ist eng mit der Stadt und deren Sinfoniekonzerten verbunden und wurde zu einem Aushängeschild der Kulturstadt, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg durch internationale Konzerte und Tonträgerproduktionen. Die Attraktivität des Musikvereins bleibt das Herzstück seiner Identität. Das Buch blickt auf die 200-jährige Geschichte des Vereins zurück und beleuchtet historische Ereignisse, darunter Aufführungen von Haydns „Schöpfung“, Mendelssohns „Paulus“ und Mahlers „Sinfonie der Tausend“. Es thematisiert auch die Gegenwart, indem die „Erfinder“ der „SingPause“ zu Wort kommen und Einblicke in die Vorbereitungen des Chors für Konzerte geben. Zudem werden Empfehlungen für nachrückende Choristen gegeben und aufgezeigt, wie die Liebe zur Musik bereits im frühen Kindesalter gefördert werden kann.