A guide to the architecture of the Jewish Museum in Berlin, shedding light on its symbolism and the philosophy behind it which challenges the very way we regard architecture.

Bernhard Schneider-Blumberg Livres

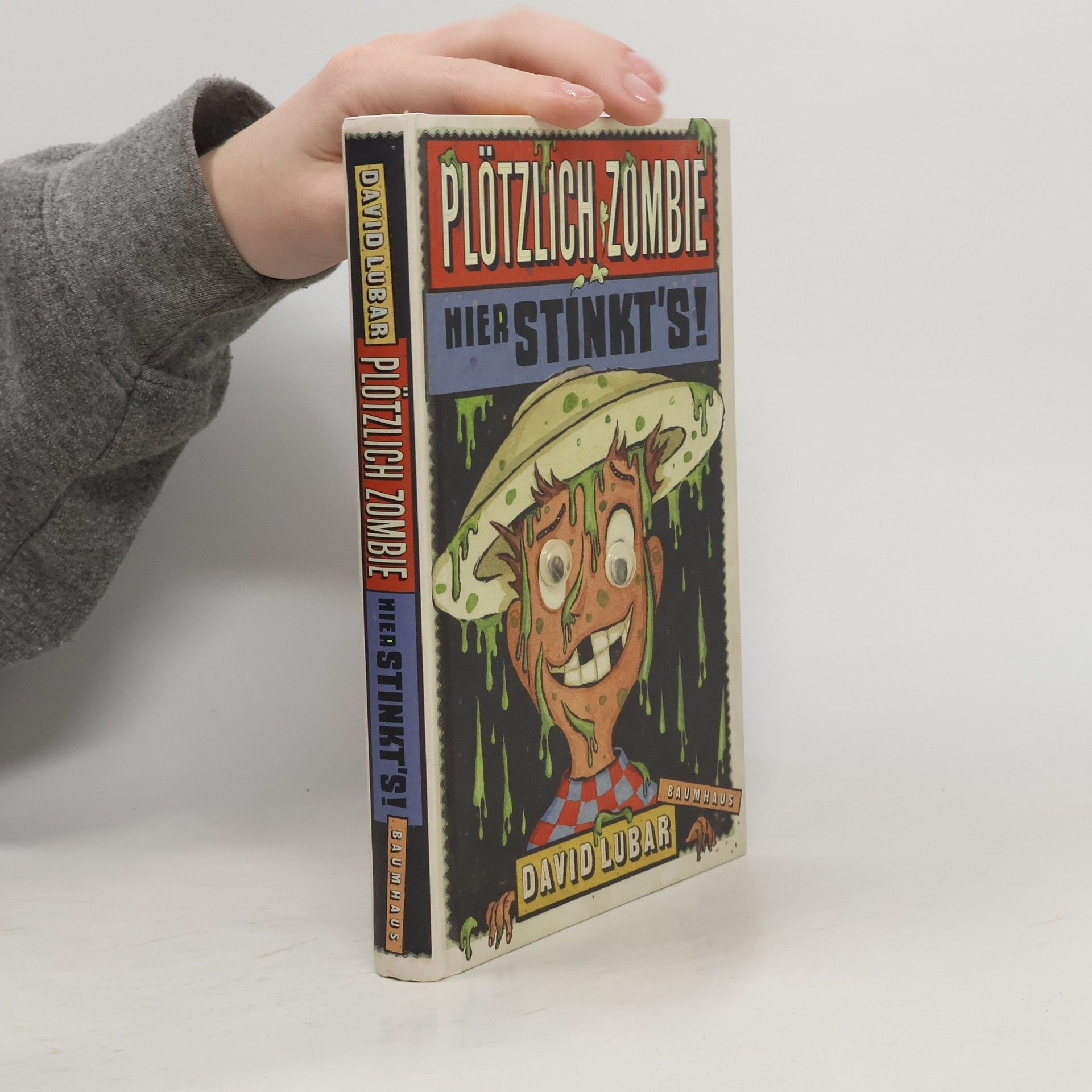

Igitt! Schleim tropft aus den Wasserleitungen in East Craven, und so auch in den Eintopf der Schulcafeteria. Denn die fiese Geheimorganisation VADU - Völlige Anarchie durch Unruhestiftung - will das Städtchen ins Chaos stürzen. Das muss Zombie-Spion Nathan natürlich verhindern! Um das zu schaffen, braucht er allerdings erst mal Spionagetraining: Anschleichen, Verfolgen, Schlösser knacken, Leute anstarren und so weiter. Dummerweise wird schnell klar, dass er dafür nicht besonders viel Talent hat ...

Neuaufbrüche und Friktionen

200 Jahre Oberrheinische Kirchenprovinz 1821-2021

- 576pages

- 21 heures de lecture

Die 200 Jahre der Oberrheinischen Kirchenprovinz, gegründet von Papst Pius VII. im Jahr 1821, werden in dieser Analyse beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Anfängen und der wechselvollen Geschichte der Bistümer Freiburg, Mainz und Rottenburg-Stuttgart sowie den ehemaligen Bistümern Fulda und Limburg. Dabei werden institutionelle Entwicklungen, Pastoralkonzepte, die Entstehung eines sozial-karitativen Katholizismus und die Kirchenmusik behandelt. Zudem wird das Bistum Trier als Außenperspektive einbezogen, um die Entwicklungen umfassend darzustellen.