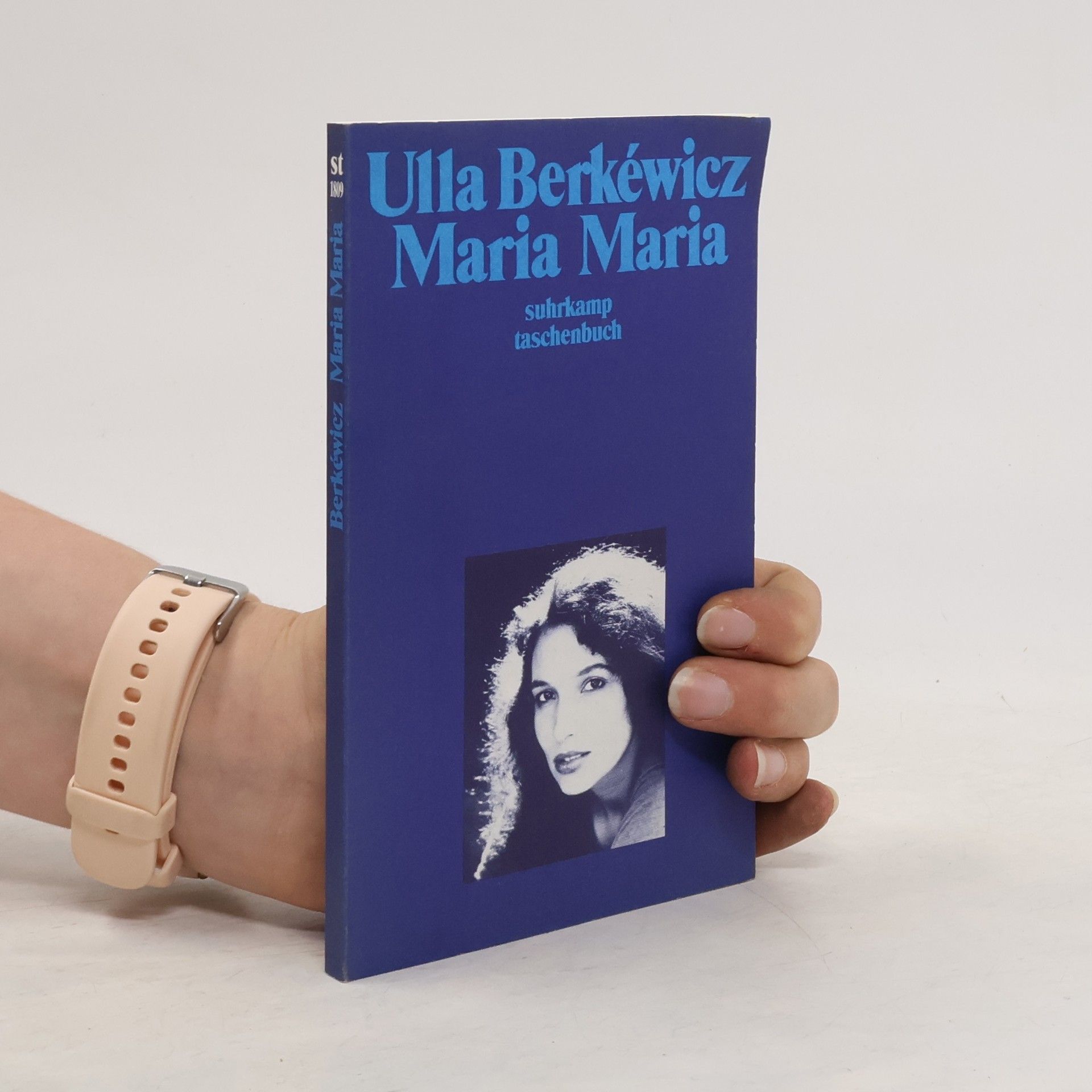

Maria Maria

Drei Erzählungen

Im Flugzeug hätte sie Angst gehabt, wenn er nicht neben ihr gesessen hätte. Der Wein, den er ihr gab, weckte Gedanken an einen möglichen Absturz, doch sie stellte sich vor, wie sie sich aneinander halten würden, um nicht getrennt zu werden. Ihre Vorstellung von einem gemeinsamen Schicksal im Sturz, das sie in ein leichtes Wesen aus Nichts verwandeln könnte, war befreiend. Die Welt ist ein Geflecht aus Geschichten, in denen Frauen und Männer sich begegnen. Verständnis, Zuneigung und manchmal Liebe entstehen, gefolgt von neuen Erzählungen. Ulla Berkéwicz schildert ihre Figuren mit einer Offenheit, die zeigt, dass sie im Moment existieren, aber dennoch ihrer Essenz treu bleiben. Ihre Prosa ist wie eine Kamera, die verschiedene Perspektiven einfängt und die Stimmen der Beobachter mischt. Die Geschichten von Maria, der alten Schauspielerin, Wendy, die mit einem Deutschen ein großes Erlebnis hat, und Fräulein Doktor Faußt, die für verrückt gehalten wird, sind eindringlich. Diese Charaktere erleben Momente, die mehr über das tägliche Leben erzählen als Worte es je könnten. Berkéwicz verzichtet auf Deutungsmuster und lässt die Geschehnisse für sich sprechen, wodurch Einsamkeit, der Wunsch nach Stille und die Sehnsucht nach Liebe sichtbar werden. Nur selten durchbricht ein kleiner Schmerz die Oberfläche, und sie schwimmt weit ins Meer, um an den intensiven Erfahrungen der Welt teilzuhaben.