Hannah Arendt hatte als Vertraute Walter Benjamins im Pariser Exil, als spätere Herausgeberin seiner Schriften und als Vermittlerin seiner Ideen eine zentrale Rolle in den Debatten über dessen Leben und Werk. Die Betonung der Eigenständigkeit seiner Schriften und ihrer Distanz zur Kritischen Theorie geht vor allem auf Arendts berühmten Benjamin- Essay von 1968 zurück. Der vorliegende Band dokumentiert die Geschichte dieser Freundschaft und der späteren Kontroversen auf der Grundlage unveröffentlichter Briefe und kaum bekannter Zeugnisse. Im Mittelpunkt stehen dabei Arendts großer Benjamin- Essay und seine Wirkung.

Detlev Schöttker Livres

Dresden – die verwundete, genesene, verwandelte Stadt. Zur Legende geworden in der Literatur. Seit altersher > Elbflorenz Weltkulturerbe< registriert und dennoch lebendig. Ein Mythos wird besichtigt und beschrieben durch Schriftsteller, die in den letzten fünfzig Jahren in Dresden geboren wurden, lebten oder leben, von Viktor Klemperer, Volker Braun und Heinz Czechowski bis Durs Grünbein und Ingo Schulze, von Wulf Kirsten und Thomas Rosenlöcher bis Marcel Beyer, Christian Lehnert und Roman Israel. Sie alle erzählen von ihrer Stadt, von den Elblandschaften, von Nachtgedanken und Dampfschiffnudeln, von der großen Flut und der neuen Frauenkirche, von Besuchern und Durchreisenden. Und von einem Gespräch zwischen der unnahbaren Sixtinischen Madonna und der sehr nahbaren Venus Giorgiones.

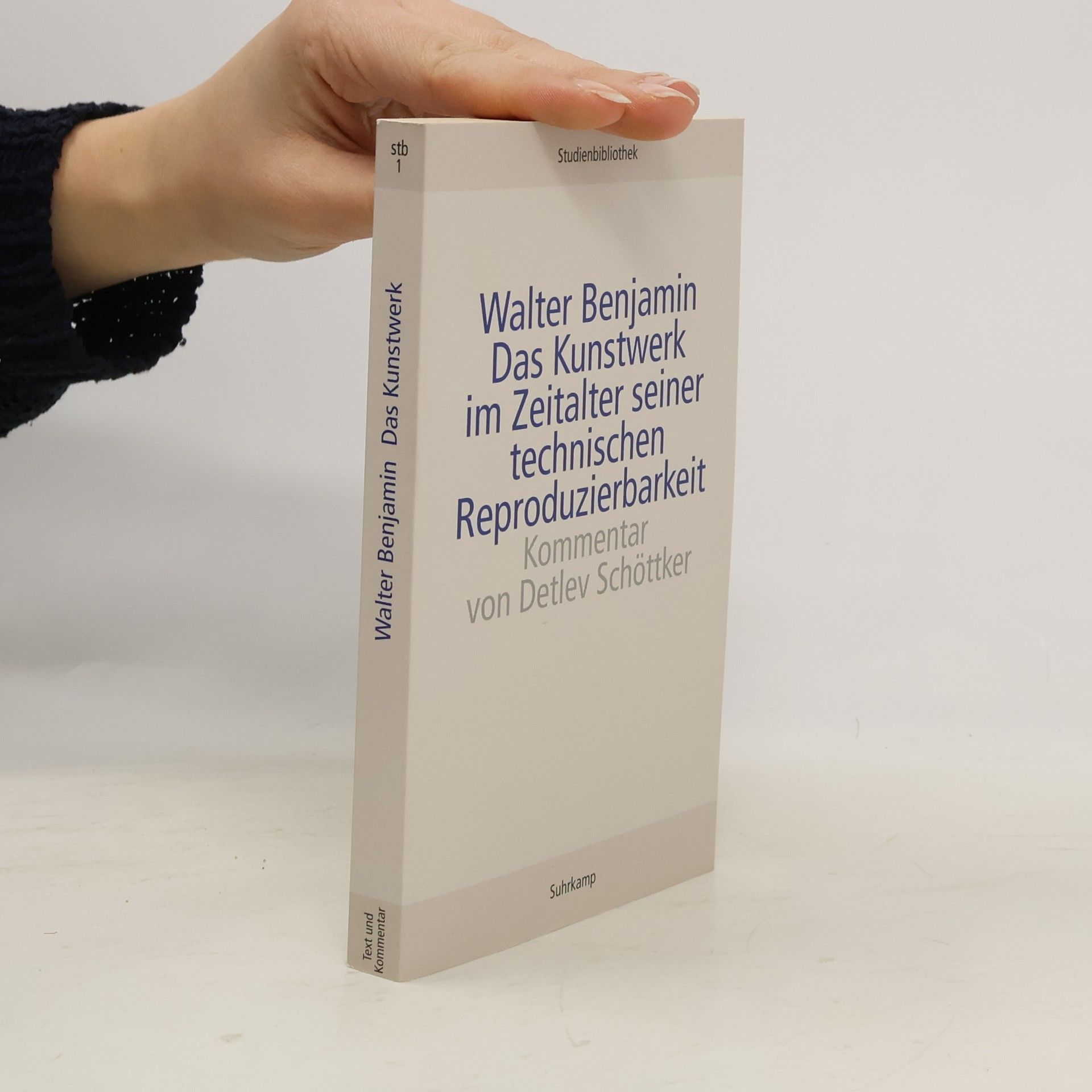

Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und weitere Dokumente

- 254pages

- 9 heures de lecture

Die neue Reihe Suhrkamp Studienbibliothek ist ideal als erste Orientierung für Theorieeinsteiger und schafft eine fundierte Grundlage für Lektürekurse an Schulen und Universitäten. In informativer und leicht lesbarer Form erschließen die von renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stammenden Kommentare den historischen und theoretischen Hintergrund der Werke. Alle nötigen Informationen sind in kompakter und übersichtlicher Weise gebündelt.

Mediengebrauch und Erfahrungswandel

- 240pages

- 9 heures de lecture

Detlev Schöttker, geboren 1954, lebt in Berlin und ist Professor für Neuere deutsche Literatur und Medienanalyse an der TU Dresden. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Medienanalyse, Ästhetik und Literaturgeschichte.

Ästhetik der Einfachheit

- 199pages

- 7 heures de lecture

Einfachheit spielt in Kunst und Architektur der Moderne eine zentrale Rolle. Vertreter des Bauhauses haben daraus seit Mitte der Zwanzigerjahre ein umfassendes Programm entwickelt, das die Gestaltung grundlegend veränderte. Die Wurzeln reichen bis in die antike Rhetorik zurück, in deren Mittelpunkt die Forderung nach Klarheit steht. In der Aufklärung wurde die Forderung nach Einfachheit zu einer zentralen Idee der Literatur- und Architekturtheorie. Einfachheit kann je nach Gegenstand oder Kunst unterschiedliche Formen annehmen, ist aber immer das Ergebnis eines kreativen Prozesses, von dem meist nur das Ergebnis wahrnehmbar ist. Beschränkung auf das Wesentliche und Herstellung von Übersichtlichkeit gehören zu den elementaren Bestandteilen. Die Geschichte der Idee ist bisher nicht umfassend dargestellt worden. Die vorliegende Anthologie mit knapp 40 Texten liefert dafür Bausteine von der Antike bis zur Gegenwart. In einer Einführung stellt der Herausgeber den ideengeschichtlichen Zusammenhang dar. Fragmente und Aphorismen zur Einfachheit beschließen den Band.