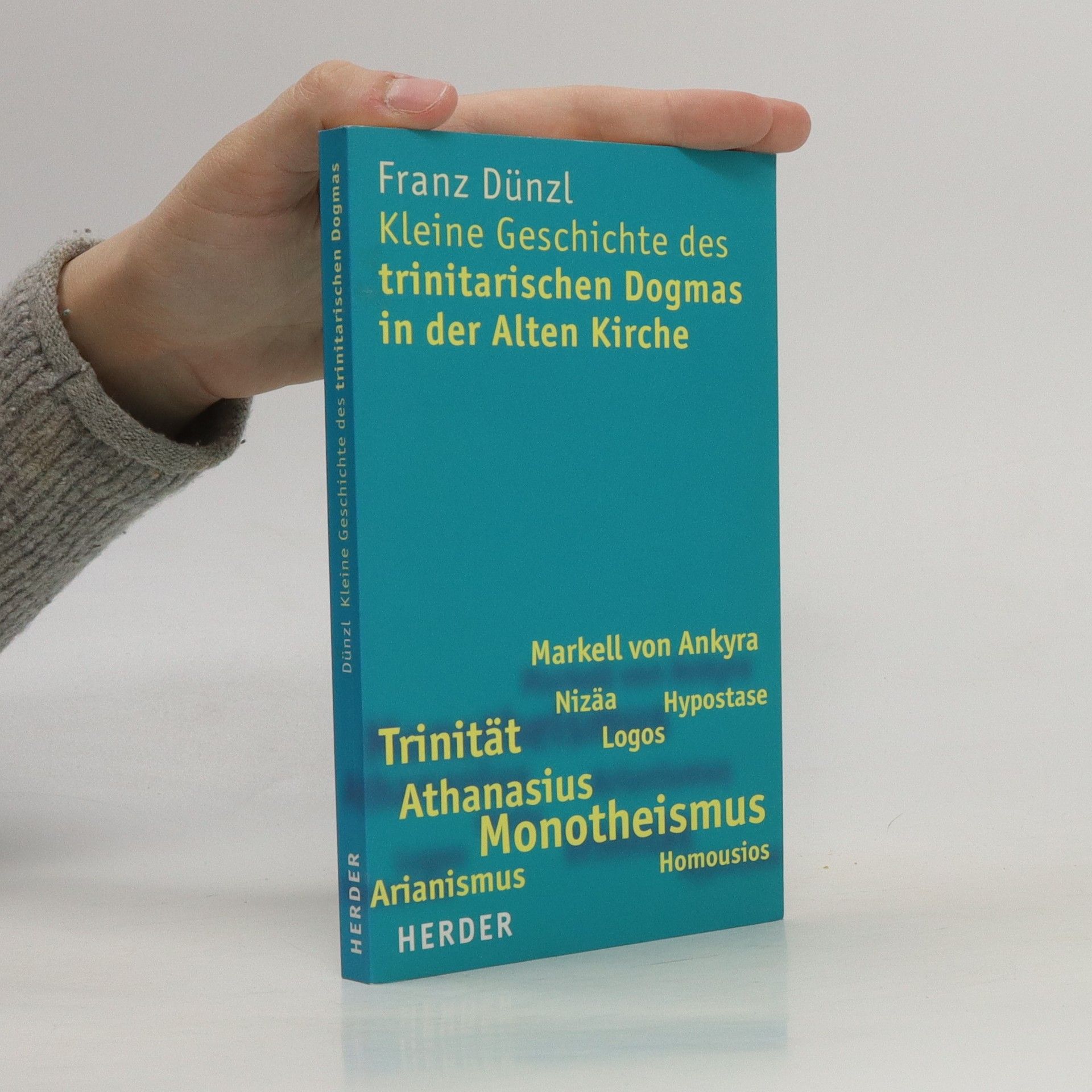

Kleine Geschichte des trinitarischen Dogmas in der Alten Kirche

- 160pages

- 6 heures de lecture

Wer das trinitarische Dogma verstehen will, muss sich mit seiner Geschichte befassen. Dabei wird er sehr bald entdecken, dass sie nicht einfach als Verteidigung der Rechtgläubigkeit gegen Irrlehren zu beschreiben ist, sondern als echtes Ringen um die Wahrheit des christlichen Gottesbildes. Das Buch möchte der Dynamik dieses spannenden Prozesses nachspüren. Der Titel wendet sich nicht nur an Studierende der Theologie, zu deren Pflichtprogramm die ersten ökumenischen Konzilien gehören, sondern ebenso an diejenigen, die im kirchlichen Umfeld tätig sind und sich der historischen Grundlagen ihrer Verkündigung oder ihres Unterrichts vergewissern wollen. Angesprochen sind zudem auch alle, die , von außen' einen Blick auf die historische Entwicklung eines Dogmas werfen wollen, das die Identität der christlichen Religion entscheidend geprägt hat.