"Discourses - Diskurse" Essays for Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichová

- 460pages

- 17 heures de lecture

455p hardback, dustjacket, as new, uncommon title

455p hardback, dustjacket, as new, uncommon title

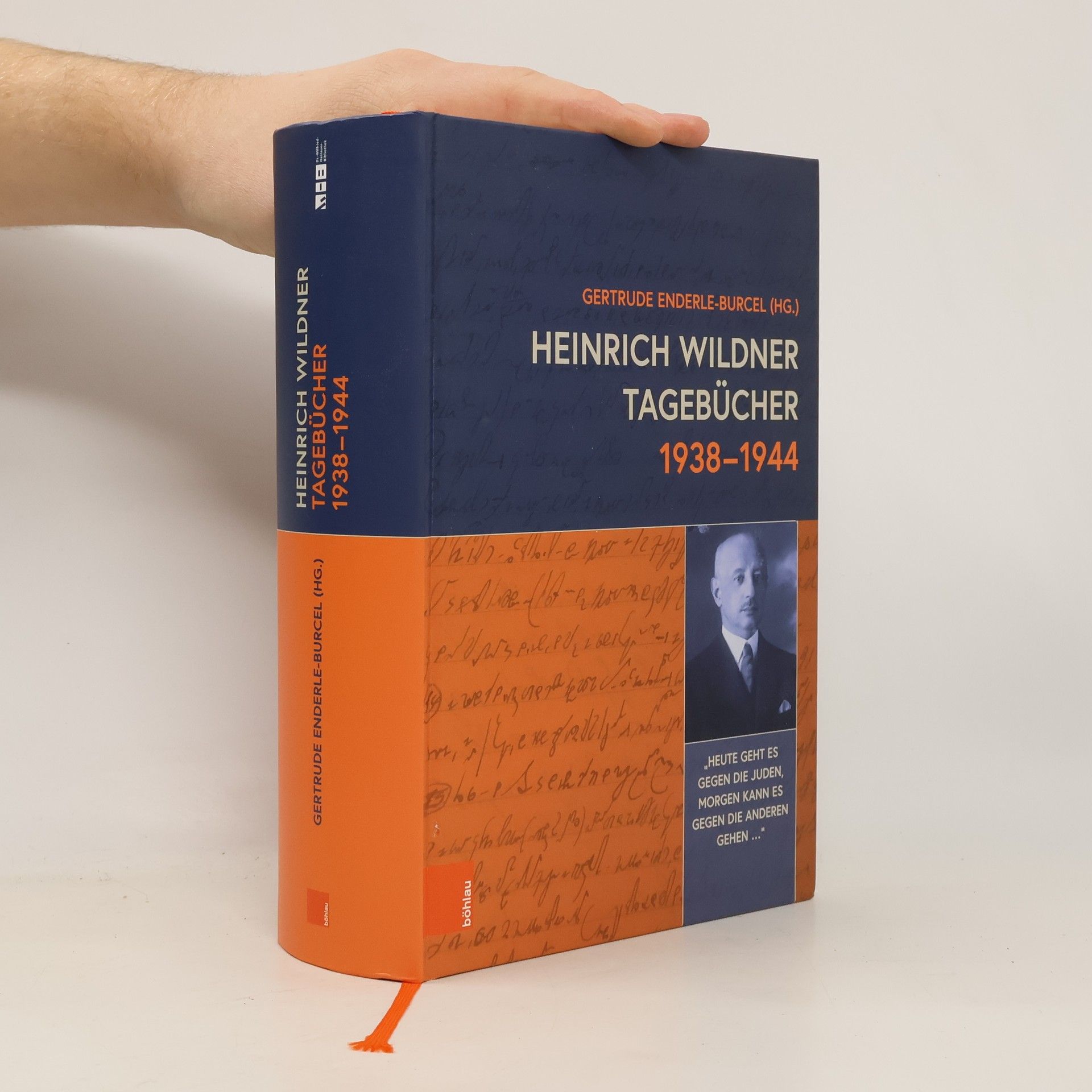

"Heute geht es gegen die Juden, morgen kann es gegen die anderen gehen..."

Die Tagebücher eines Diplomaten geben Einblicke in die nationalsozialistischen Gräueltaten Eines der wesentlichen Themen der Holocaust-Forschung ist die Frage nach dem Wissen der Zeitgenossen um die Verfolgung der Juden. Heinrich Wildner (1879-1957) - das zeigen seine Tagebücher der Jahre 1938 bis 1944 - wusste sehr viel. Der kaltgestellte, aber immer noch gut vernetzte ehemalige Spitzendiplomat liefert detaillierte Angaben zu Geschehnissen in Wien, zu Kriegs- und Frontereignissen, zum Verhalten vieler seiner ehemaligen Kollegen und Zeitgenossen aus Verwaltung und Politik, zu Gerüchten, zu Witzen, die im Umlauf waren. Auch die rasch eingetretene antideutschen Stimmung der Bevölkerung kommentierte er. Durchgängig finden sich Hinweise auf nationalsozialistischen Gräueltaten, auf Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung in Österreich und in den besetzten Gebieten, auf die Enteignung von Klöstern und Großgrundbesitz von Adeligen, auf Kunstraub, Euthanasie, Zwangsarbeiter und Kriegsverbrechen.Die Texte zeigen von den Inhalten und Formulierungen her eine erschreckende Parallelität zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Am 3. September 1939 gibt es den Eintrag: "Übrigens ein merkwürdiger Krieg, er wird gar nicht Krieg genannt, sondern Gewaltanwendung, die der Gewalt entgegengesetzt wird."

Vor dem Hintergrund historischer Brüche werden Fragen nach Kontinuität und Wandel beantwortet. Im Rahmen der Projektinitiative „Verwaltung im Umbruch“ wurden von den Herausgeberinnen Forschungen zu strukturellen und personellen Veränderungen in kleineren überschaubaren Verwaltungseinheiten in den Jahren 1933/1938/1945 initiiert, die in 23 Beiträgen zu allgemeinen Verwaltungsentwicklungen, zu Einzelschicksalen, zu Archiven, Bibliotheken, zur Burgenländischen Landesverwaltung, zu Kammern, Universitätseinrichtungen und dem Parlament ihren Niederschlag gefunden haben. Dabei entwickelte das Forschungsgebiet „Wissenschaftliche Bibliotheken“ auf Grund der aktuellen Provenienzforschung mit 17 Einzelbeiträgen eine starke Eigendynamik. Die verwaltungsgeschichtlichen und bibliotheksspezifischen Beiträge haben ein gemeinsames Merkmal: Sie sind – wie Murray G. Hall es im Geleitwort formulierte – ein Zeugnis dafür, dass diese Forschungsgebiete „work in progress“ sind.

Politische Ereignisse verändern gelegentlich die Perspektive der Geschichte. Seit der „Ostöffnung“ 1989 wird Österreich verstärkt als Teil Mittel-, Ost- und Südosteuropas wahrgenommen, wodurch die Ost-West-Beziehungen während des Kalten Krieges in den Fokus rücken. Dies ist besonders relevant für Österreich, da drei sozialistische Planwirtschaften Nachfolgestaaten derselben Habsburgermonarchie waren, aus der die Republik Österreich hervorging. Welche Rolle spielten „immerwährende Neutralität“ und traditionelle Nachbarschaftsbeziehungen in dieser politisch dominierten Zeit? Wie konnten diese „zarten Bande“ zum RGW-Raum aufrechterhalten werden? Diese Fragen gehören zu den faszinierenden Themen der wirtschaftlichen Zeitgeschichte. Historiker/innen aus den betroffenen Ländern greifen in diesem Band das Thema auf. Neben der österreichischen Perspektive werden auch die Sichtweisen der Tschechoslowakei, der Slowakei, Ungarns, Jugoslawiens (insbesondere Sloweniens und Kroatiens), Polens und der DDR behandelt. Ein Beitrag über Finnland bietet einen wertvollen Vergleich. Zudem wird die Archivlage in den betroffenen Ländern ausführlich dargestellt. Diese internationale Darstellung fokussiert ein Forschungsgebiet, das von grundlegender Bedeutung für die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist.