In der Bibel finden sich keine Witze, wohl aber mancherlei Anekdotisches und Kurioses. Dass biblische Texte zwischen Fremdheit und Vertrautheit changieren, dass ihnen Wahrheit, ja Heiligkeit zugeschrieben wird, und es in ihnen doch menschelt - das alles legt es nahe, mit der Bibel Scherze zu machen.Aber Bibelwitze bringen nicht dazu, über die Bibel, sondern mit ihr zu lachen. Solches biblisch inspirierte Lachen kommt der biblischen Botschaft zugute. Dominus risu abstinuit - Der Herr Jesus enthielt sich des Lachens - ist nicht zuletzt eine aus Umberto Ecos »Der Name der Rose« bekannte Humor- und Geistlosigkeit. Die Menschwerdung Gottes sollte man nicht um das menschliche Lachen mindern, und nach Ps 2,4 lacht Gott sogar selbst.K.F. Ulrichs hat Witze, Witziges und Kurioses zur Bibel gesammelt und nach Bibelstellen sortiert. Wäre doch gelacht, wenn sich in dieser Sammlung nicht auch mal eine Anekdote für die nächste Predigt finden ließe!

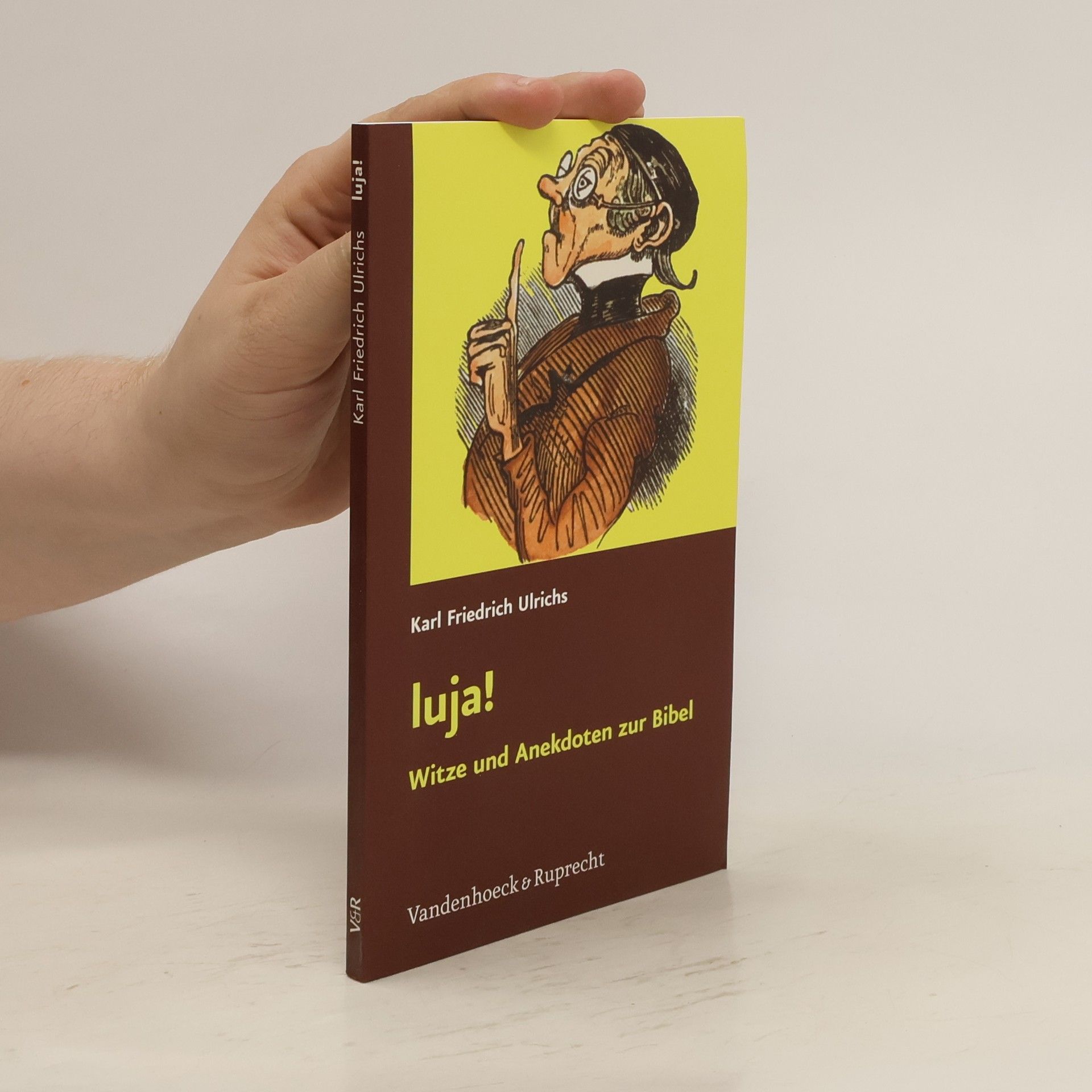

Karl Friedrich Ulrichs Livres