Wiederkehr des Atheismus

- 153pages

- 6 heures de lecture

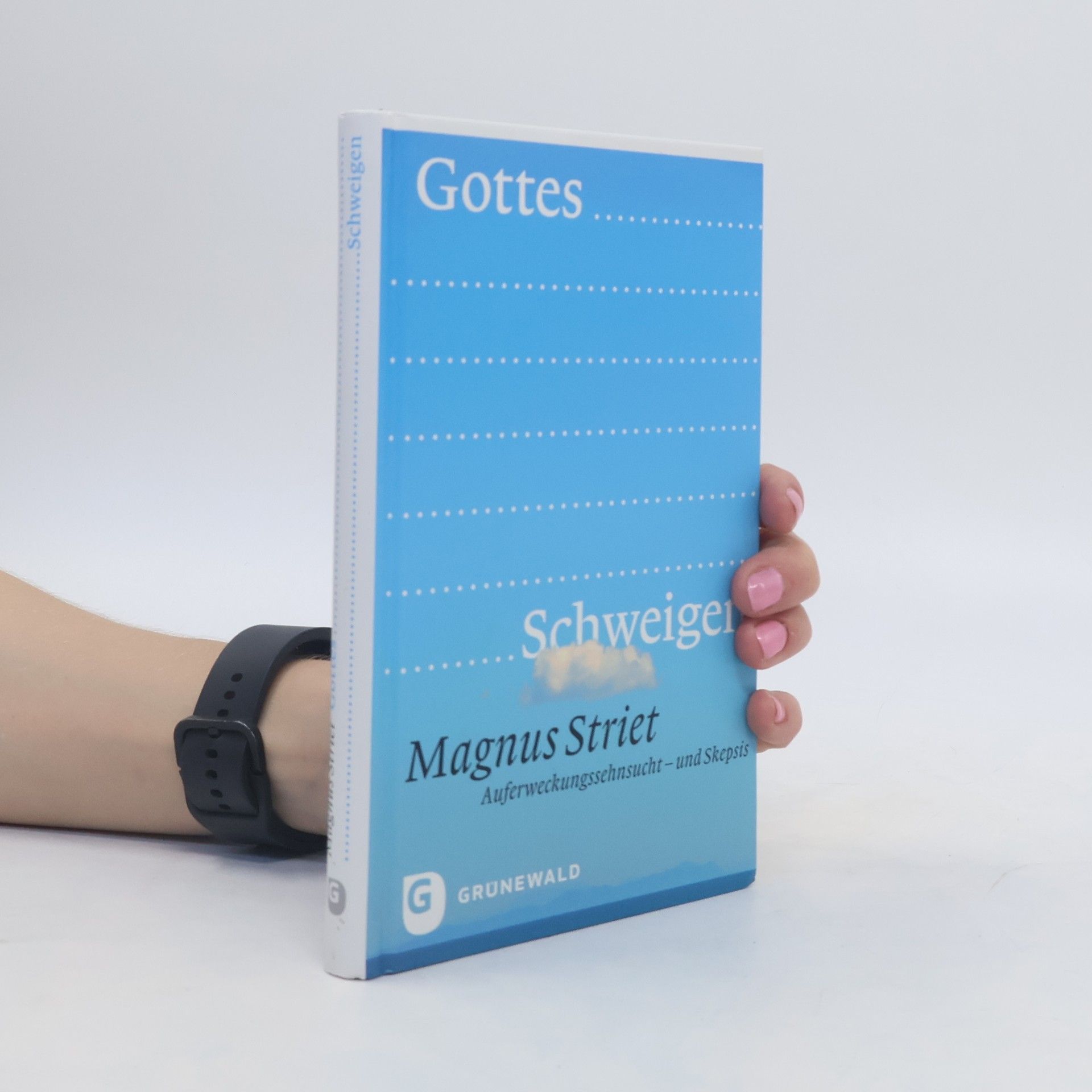

Die vermeintliche Rückkehr des Religiösen hatte fast vergessen lassen, dass es ihn gibt: den Atheismus oder vorsichtiger, den religiösen Agnostizismus. Plötzlich aber ist er auf dem Buchmarkt und in den Feuilletons wieder gegenwärtig. Die Beiträge des Bandes spüren nicht nur seinen Motiven und seiner Überzeugungskraft nach, sondern sie loten auch aus, ob die Theologie an diesen Atheismen etwas zu lernen hat. Mit Beiträgen von: Volker Gerhardt, Klaus Müller, Thomas Schärtl, Herbert Schnädelbach, Magnus Striet, Jan-Heiner Tück u. a.