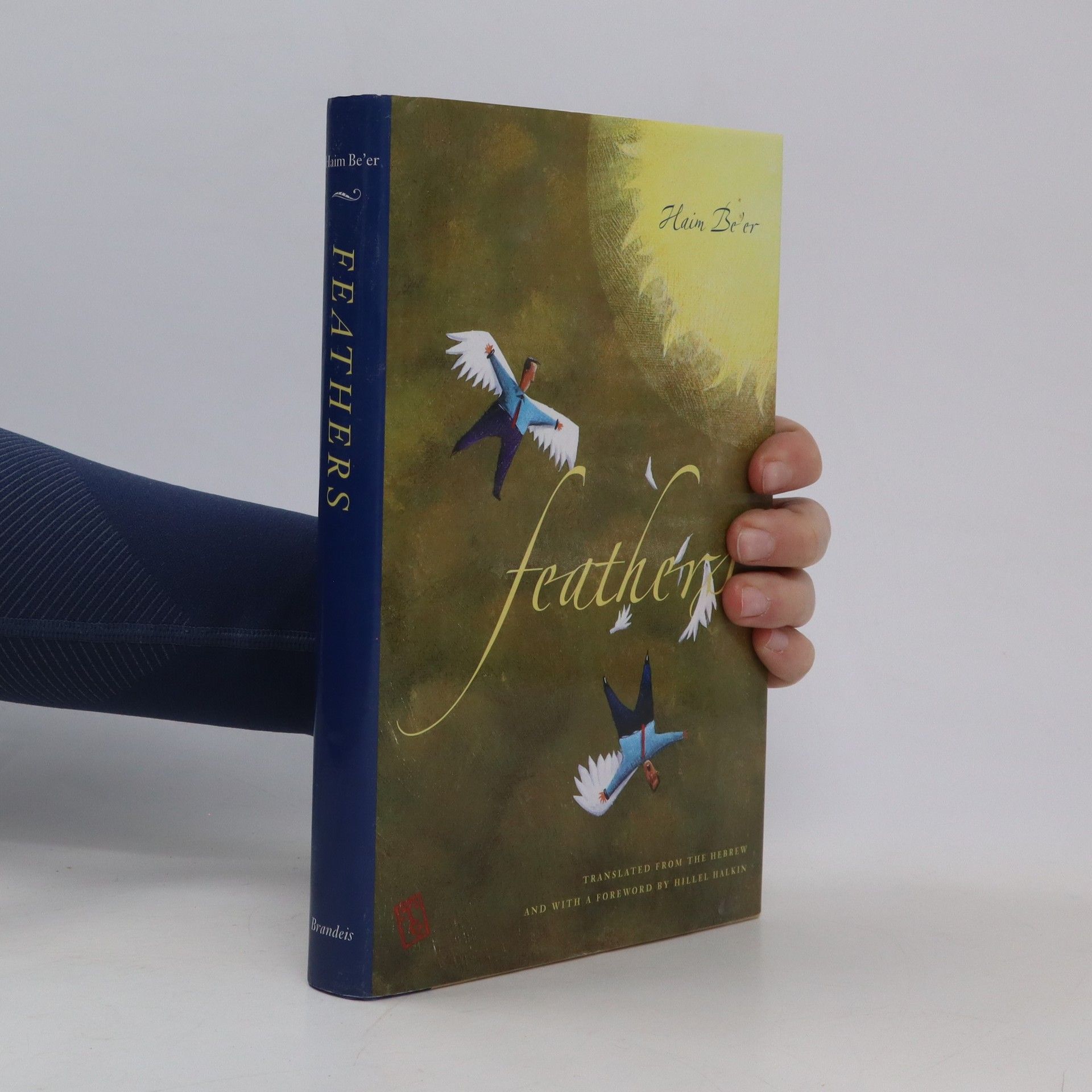

Feathers

- 256pages

- 9 heures de lecture

Ein ergreifendes Dokument jüdischen Lebens. Chaim Be'ers literarisches Zeugnis über seine Kindheit im ultraorthodoxen Viertel Mea Sche'arim in Jerusalem der 50er und 60er Jahre zeigt eine einzigartige Welt voller biblischer Mythen, religiöser Riten und privater Rituale. Chaim Rachlevski wird in eine Tradition hineingeboren, die sich jedoch neuen Fragen und Zweifeln stellen muss. Obwohl das Umfeld weitgehend unberührt von der Aufbruchstimmung im jungen Israel bleibt, geraten die inneren Strukturen der Protagonisten ins Wanken. Die Selbstdefinition über die Vergangenheit genügt nicht mehr, während sie keinen Platz in der veränderten Gegenwart finden. In der Familie des Erzählers - Großmutter, Vater und Mutter - gehen alle auf ihre Weise mit der Orthodoxie um. Die tiefgläubige Großmutter, die an der alten Welt festhält, lernt nach dem Tod ihres Mannes Lesen und Schreiben und bereichert ihre Geschichten mit neuem Wissen. Der Erzähler reflektiert das brüchige Verhältnis seiner Eltern zur Tradition und nähert sich innerlich dem Vater an, der trotz seines Unglaubens die Vorschriften befolgt. Die Mutter führt einen rationalen Kampf gegen den Glauben, bleibt jedoch in der Tradition verankert. Chaim, der sich von seinem Ursprung entfernt hat, integriert in seinem Schreiben die Erzählfreude der Großmutter und den Willen zur Unbestechlichkeit der Mutter. Der autobiografische Roman beschreibt das komplexe Geflecht menschlicher Beziehungen

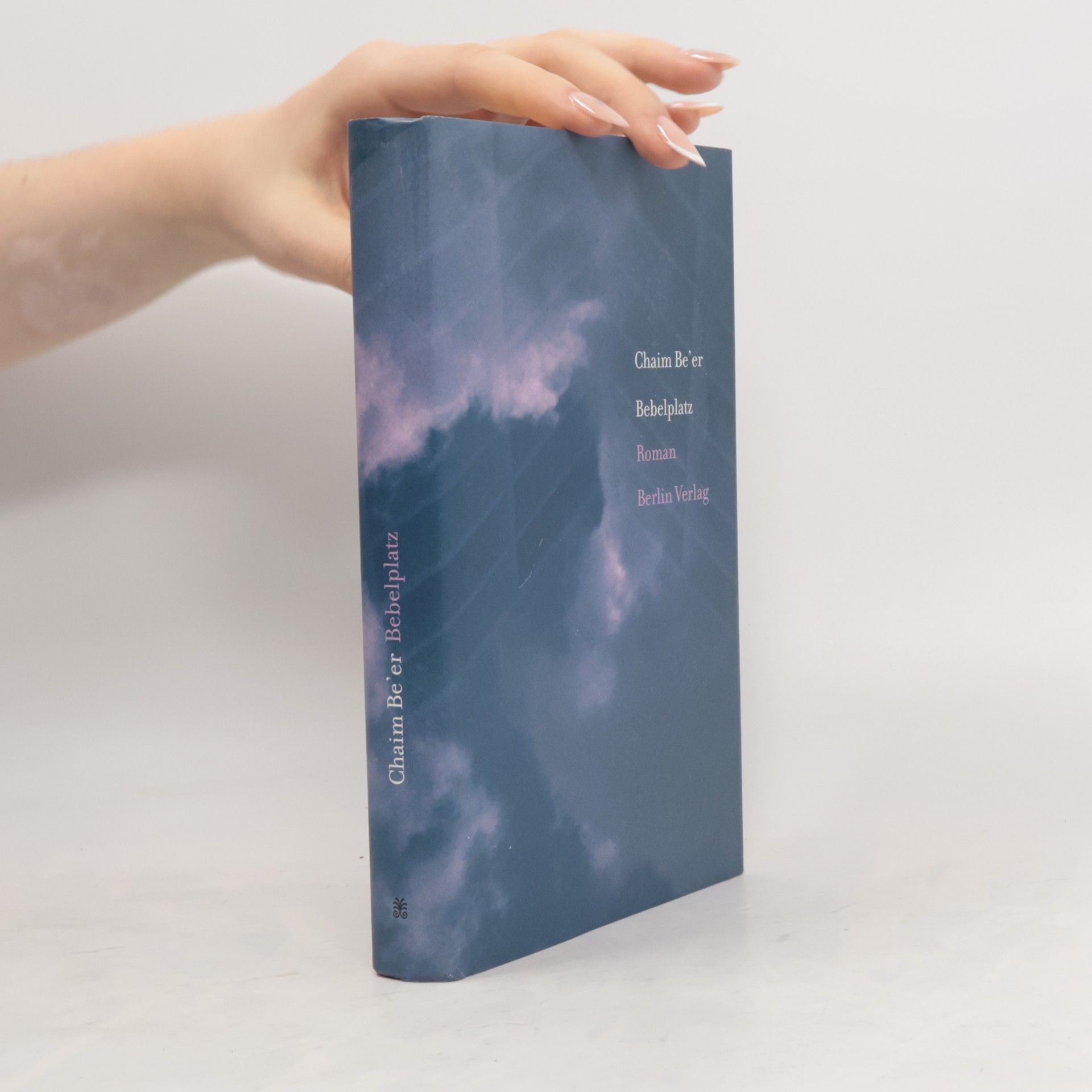

„Bücher haben mein Leben zerstört“, bekennt Salomon Rappoport, Ber - liner Antiquar und Bücherjäger. Als er sieben Jahre alt war, entdeckte sein Vater die Spuren der Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz und erahnte, was kommt. Und doch ließ er Frau und Kind allein nach Amerika fliehen, weil die Liebe zu seinen Büchern, die er hätte zurücklassen müssen, unüberwindbar war. Rappoport ist eine der unvergesslichen Figuren, auf die der Erzähler in Berlin trifft. An seiner Seite besucht er die geschichtsträchtigen Orte dieser Stadt, die Gedenkstätte Gleis 17, die Villa der Wannseekonferenz, den Bebelplatz. Die Gespräche der beiden eröffnen ein ganzes Spiegelkabinett von topographischen, historischen, literarischen Beziehungen und führen zu der alten Frage nach der Berechtigung von Literatur: Kann man mit Blick auf das Haus der Wannseekonferenz sitzen und schreiben, während zu Hause der Libanonkrieg geführt wird? Wenn man so schreiben kann wie Chaim Be'er - kann man und muss man. Bebelplatz ist ein notwendiges Buch, ein wichtiger Beitrag für das Verhältnis von Deutschen und Juden.