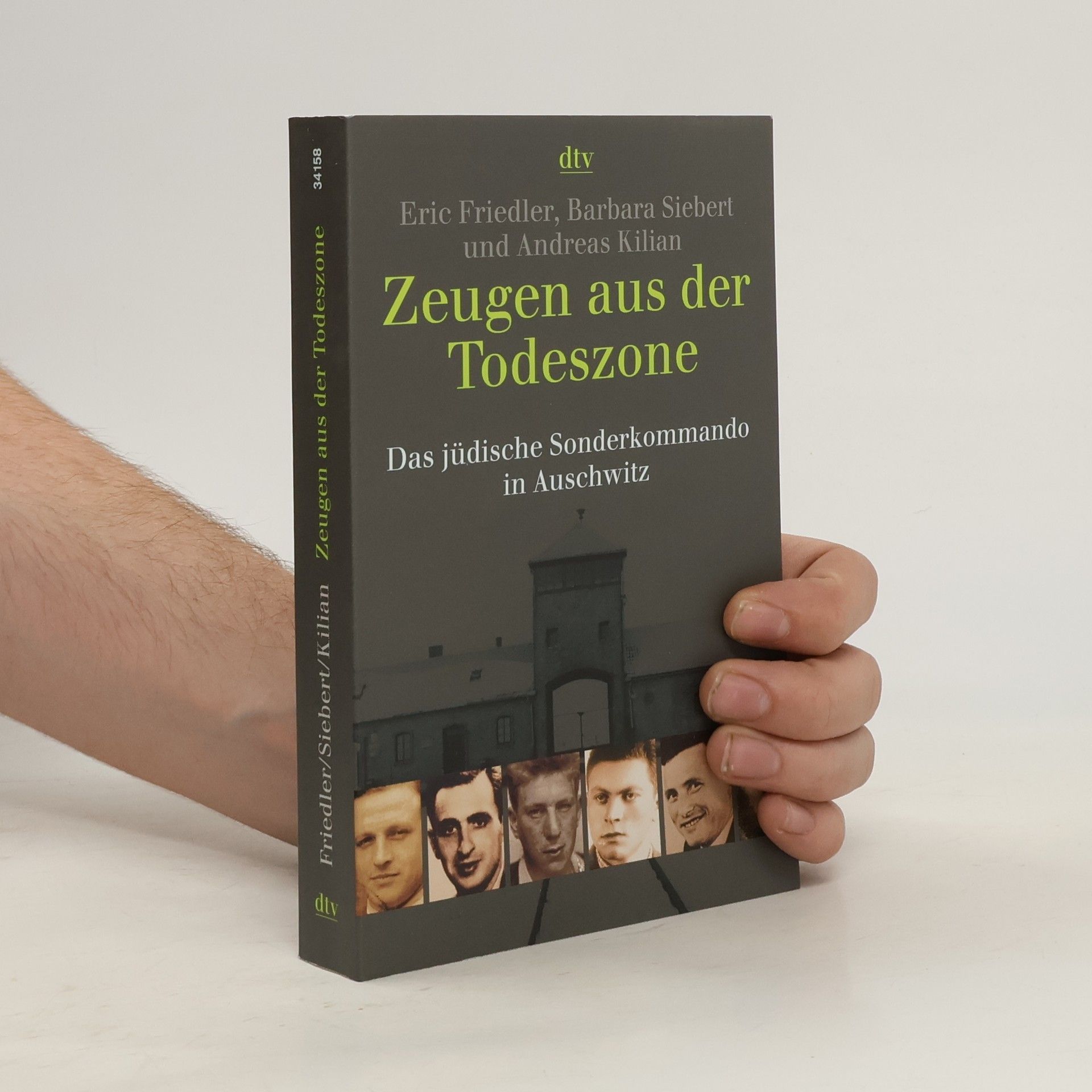

Zeugen aus der Todeszone

- 416pages

- 15 heures de lecture

Das ist eine Krankheit ohne Namen", sagt Shlomo Venezia. In seinen Träumen sieht er bis heute die verzweifelten Gesichter der Menschen in den Gaskammern. Er gehört zu den dem kleinen, heute noch lebenden Kreis der Häftlinge des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau. In den Gaskammern dieses Vernichtungslagers ermordete die SS Hunderttausende Menschen. In Gang halten mussten die Todesfabrik jedoch hilflose Arbeitssklaven - die jüdischen Häftlingen des Sonderkommandos.§Wie wurde der Massenmord in Auschwitz-Birkenau wirklich ausgeführt? Einige Überlebende des Sonderkommandos geben Antwort. Sie waren - außer den Tätern - die einzigen Augenzeugen der Vorgänge in den Vernichtungsanlagen. Die SS zwang sie, die Opfer in den Auskleideräumen zu erwarten, ihnen zu helfen, damit es schnell ging. Sie mussten nach der Vergasung die Leichen zu den Öfen schleppen und verbrennen. Wer sich weigerte, wurde ermordet. §Die Interviews mit den Männern des Sonderkommandos und mit ihren Angehörigen zeigen, dass die ehemaligen Häftlinge die Todeszone von Birkenau bis heute in sich tragen. §