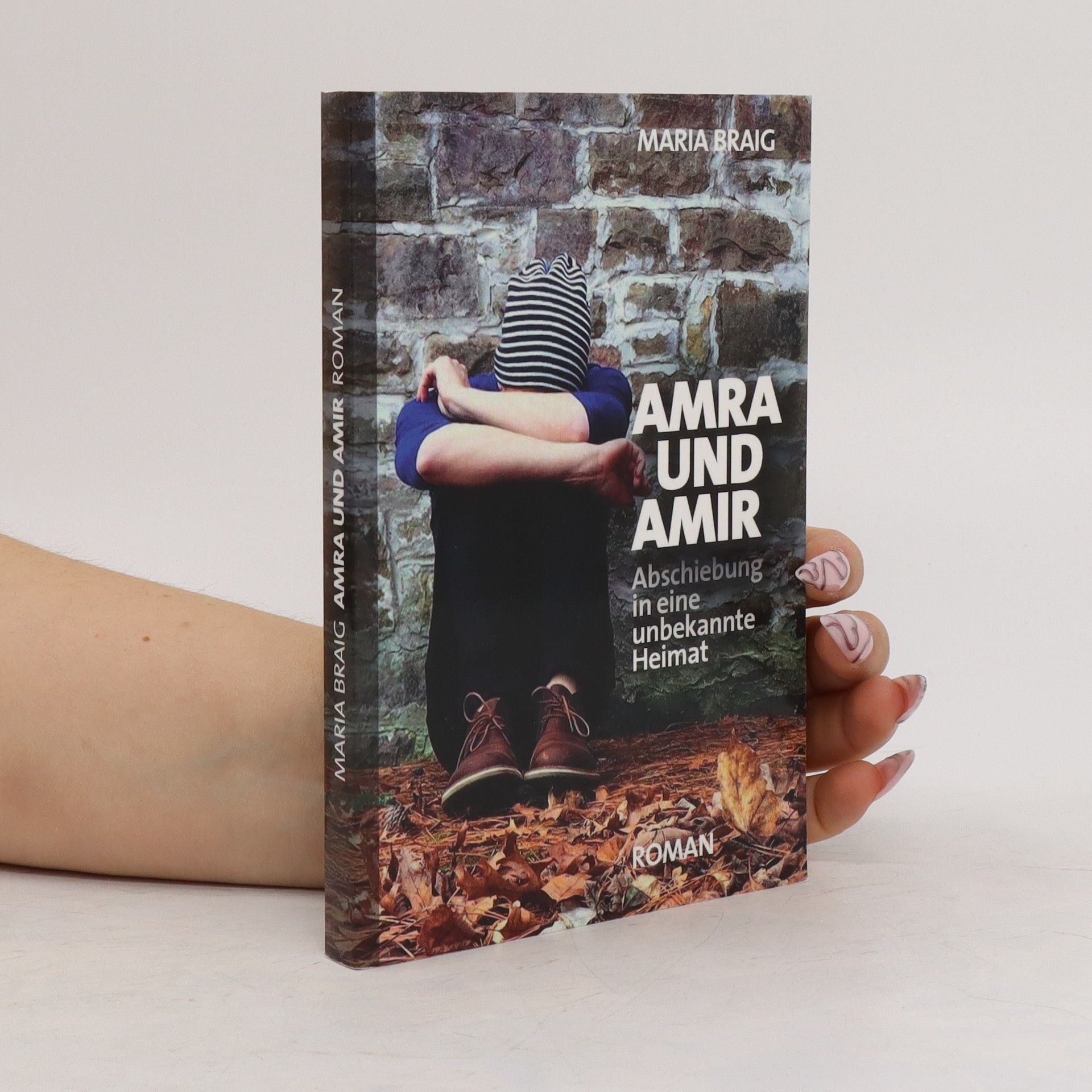

Amra und Amir

Abschiebung in eine unbekannte Heimat

Amra, die Tochter albanischer Eltern, die im Kosovokrieg nach Deutschland geflohen sind, wird nach ihrem 18. Geburtstag ins Herkunftsland ihrer Eltern abgeschoben. Amra, die weder das Land noch die Sprache kennt, findet sich plötzlich ohne Geld, Wohnung und Arbeit in einer ihr völlig unbekannten Welt wieder. Sie entwickelt ihre eigenen Überlebensstrategien und wird, um sich etwas sicherer zu fühlen, zu Amir, einem jungen Mann, der sich, wie viele andere auch, durch Müllsammeln und Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Amras ehemaligen Schulkameraden gelingt es, sie illegal zurück nach Deutschland zu bringen, aber auch hier hat sie ohne legalen Aufenthaltsstatus keine Perspektive auf ein „normales“ Leben, wie es vor der Abschiebung für sich geplant hatte.