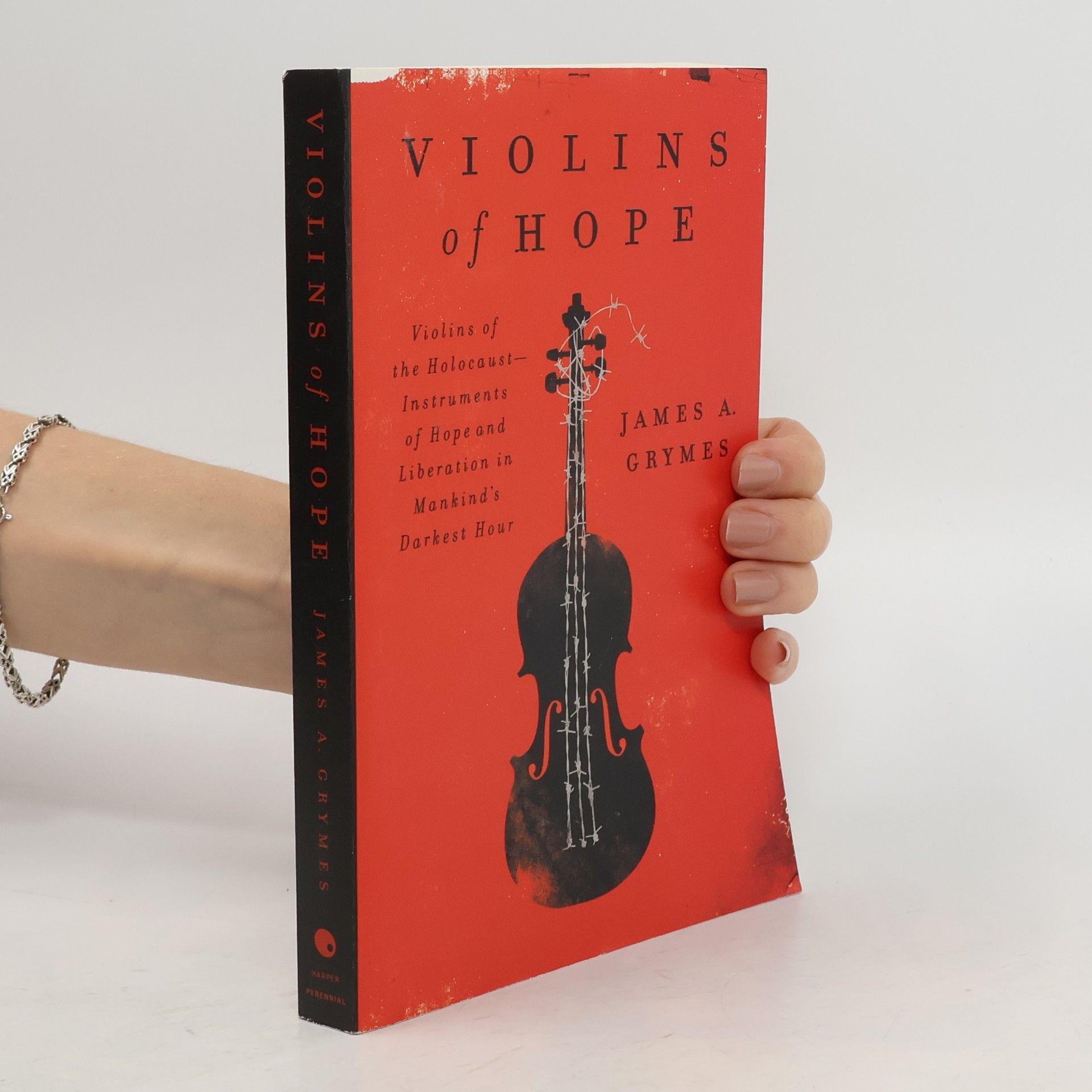

Violins of Hope

- 319pages

- 12 heures de lecture

"A stirring testament to the strength of the human spirit and the power of music, Violins of hope tells the remarkable stories of violins owned by Jewish musicians during the Holocaust (some surviving when their owners did not) through the work of internationally-recognized Israeli violin maker Amnon Weinstein, who has spent two decades bringing these neglected, severely damaged instruments back to life"--Provided by publisher.