Verschwundene Eisenbahnen im Weinviertel

Von Nebenbahnen, Haltestellen und Bahnhofswirtshäusern, die es nicht mehr gibt

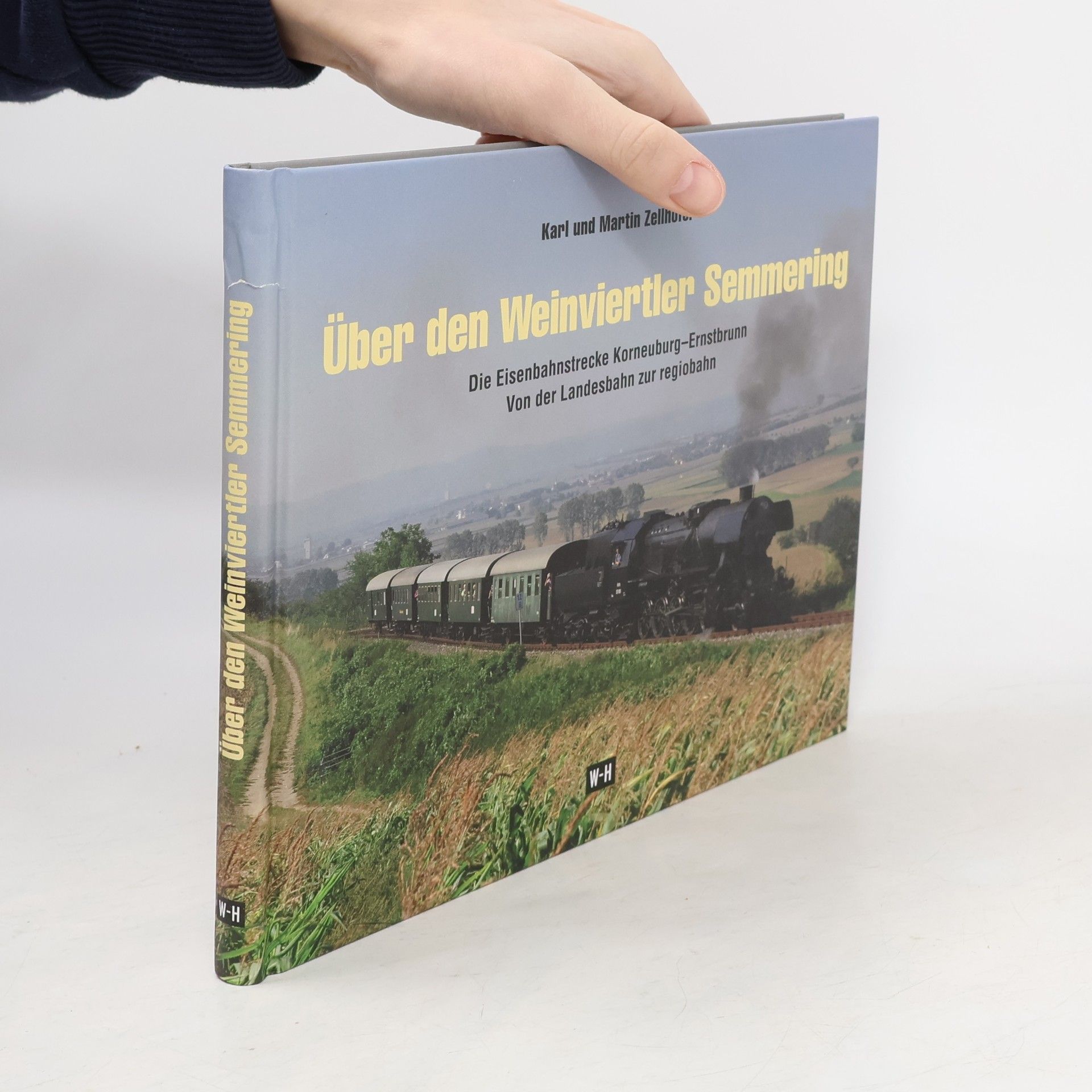

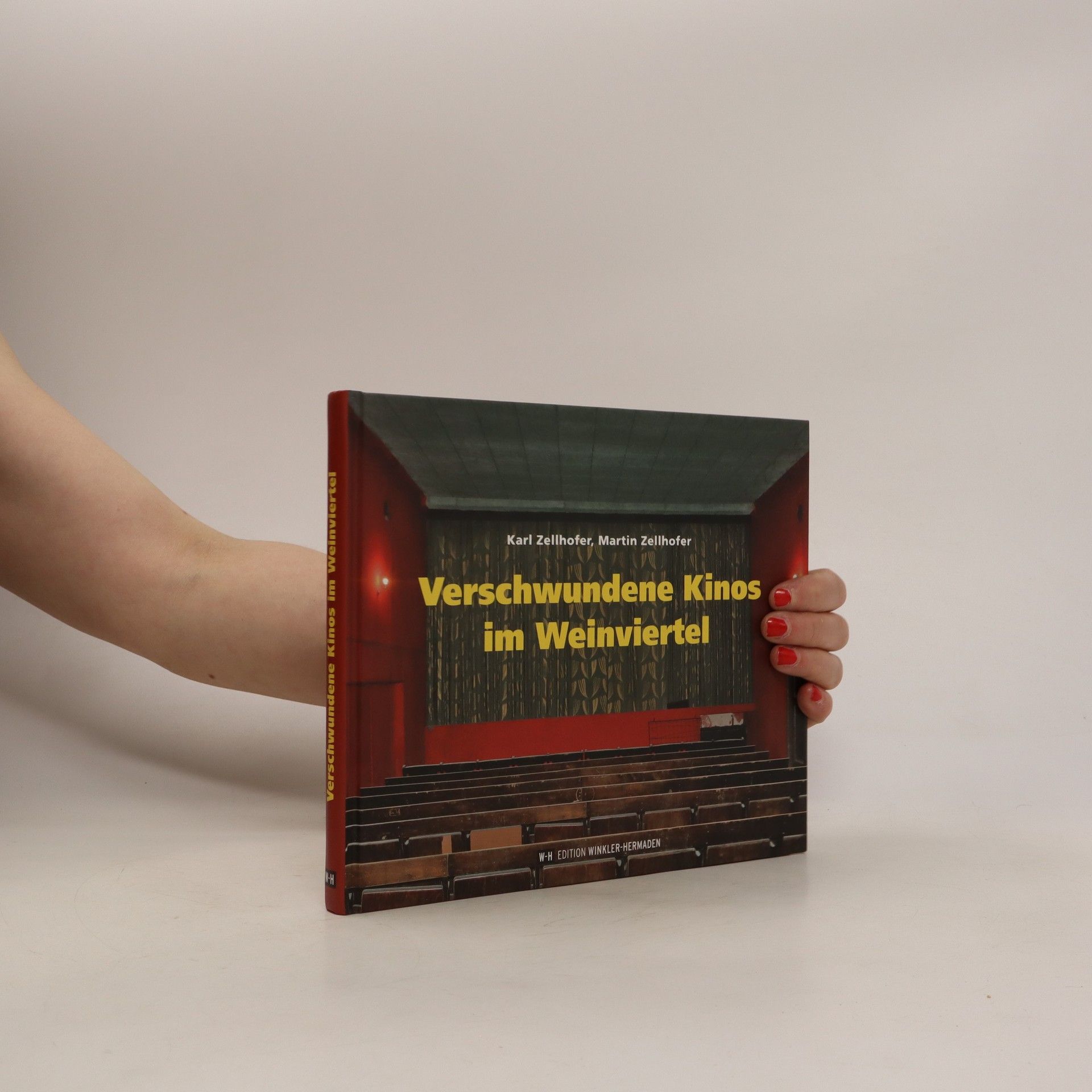

Karl und Martin Zellhofer haben sich erneut auf Spurensuche begeben, diesmal zu den verschwundenen Eisenbahnen im Weinviertel. Einst durchzogen rund 300 Kilometer Nebenbahnen die Region, die das Hauptstreckennetz ergänzten. 1988 wurde der Personenverkehr auf den meisten Nebenbahnen eingestellt, und trotz Modernisierungen folgten weitere Stilllegungen, eine schrittweise Aufgabe des Güterverkehrs und schließlich Streckenabtragungen. Auch auf den Hauptstrecken kam es zu Schließungen von Haltestellen und zur Abtragung von Gütergleisen. Heute sind überall im Weinviertel Spuren dieses einst bedeutenden Verkehrsmittels zu finden: verfallende Bahnhöfe, überwachsene Gleisanlagen, Bahndämme ohne Schienen, bedeutungslose Brücken und geschlossene Bahnhofswirtshäuser. Dieses Buch dokumentiert diese Reste, bevor sie ganz verschwinden, und lässt ehemalige Mitarbeiter des Eisenbahnbetriebs zu Wort kommen. Schaffner, Dampflokführer, Stellwerker und Bahnhofswirt berichten von ihrem Alltag mit der Eisenbahn. Die Autoren haben bereits Werke über den Weinviertler Semmering und das verschwundene Weinviertel veröffentlicht, in denen sie die Geschichte von Orten und Einrichtungen erzählen, die nicht mehr existieren.