Federn lesen

Eine Literaturgeschichte des Gänsekiels von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert

- 567pages

- 20 heures de lecture

Eine Literaturgeschichte des Gänsekiels von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert

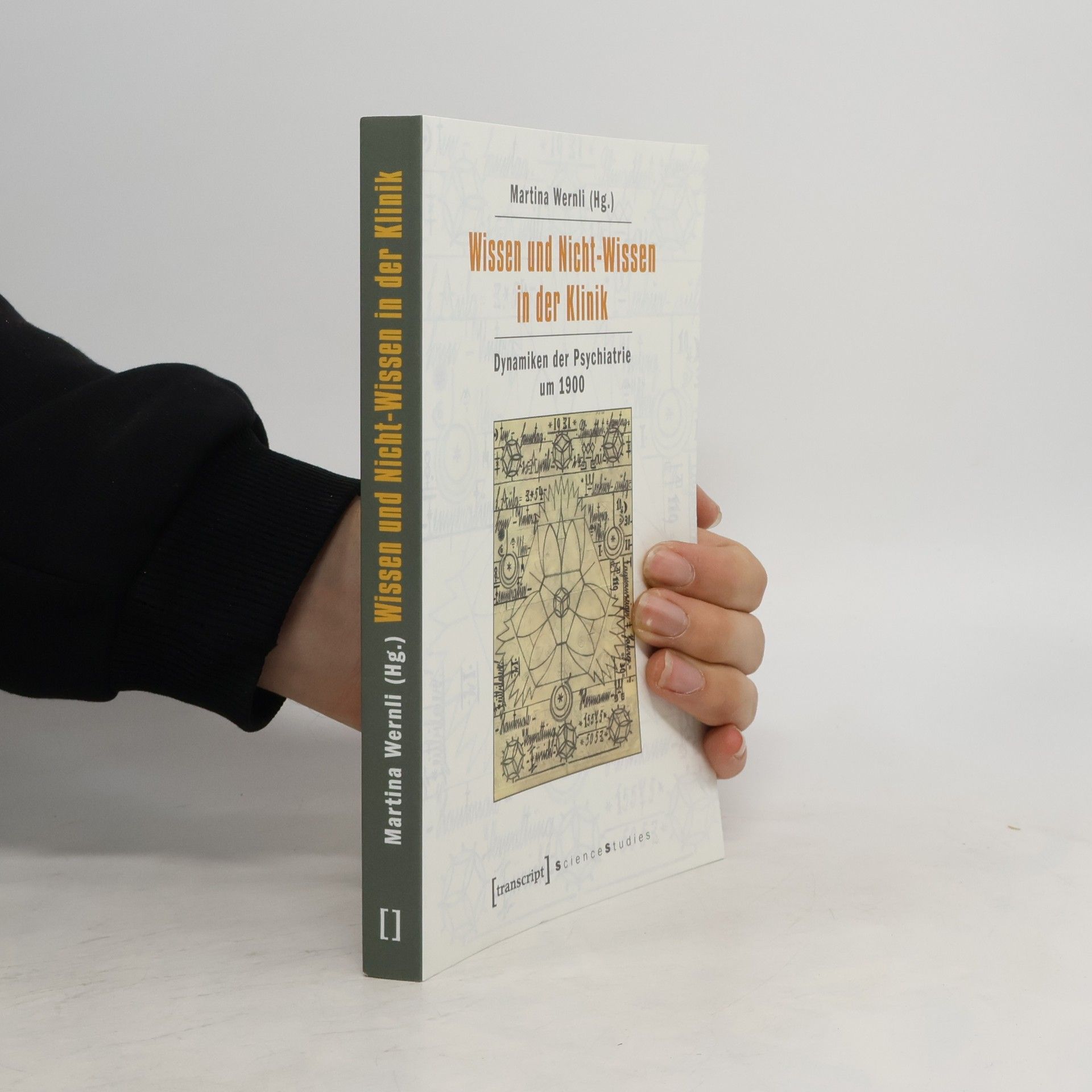

Dynamiken der Psychiatrie um 1900

Um 1900 befindet sich die Psychiatrie in einer Phase des Umbruchs. Klinische, biologisch-anatomische und psychologische Forschungsrichtungen tragen zu einer Diversifikation der Disziplin, aber auch zu verschiedenen Auffassungen über die Rolle von Patient und Arzt bei. Dieser Band thematisiert das zeitgenössische Wissen und Nicht-Wissen über Psychiatrie in Wissenschaft, Kunst und Literatur. In den interdisziplinären Beiträgen zeigen Historiker, Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler anhand von Krankenakten, medizinisch-psychiatrischen Texten oder literarischen und künstlerischen Werken auf, wie Wissen konstruiert, verfestigt und tradiert wird und wo in diesem Prozess Nicht-Wissen aufscheint. Es entsteht ein facettenreiches Bild der wissenschaftlichen und künstlerischen Reflexion einer kontroversen Disziplin.