Homo ferens. Frauen tragen

zur Kulturgeschichte des Tragens im historischen Tirol und in seinen Nachbarregionen

zur Kulturgeschichte des Tragens im historischen Tirol und in seinen Nachbarregionen

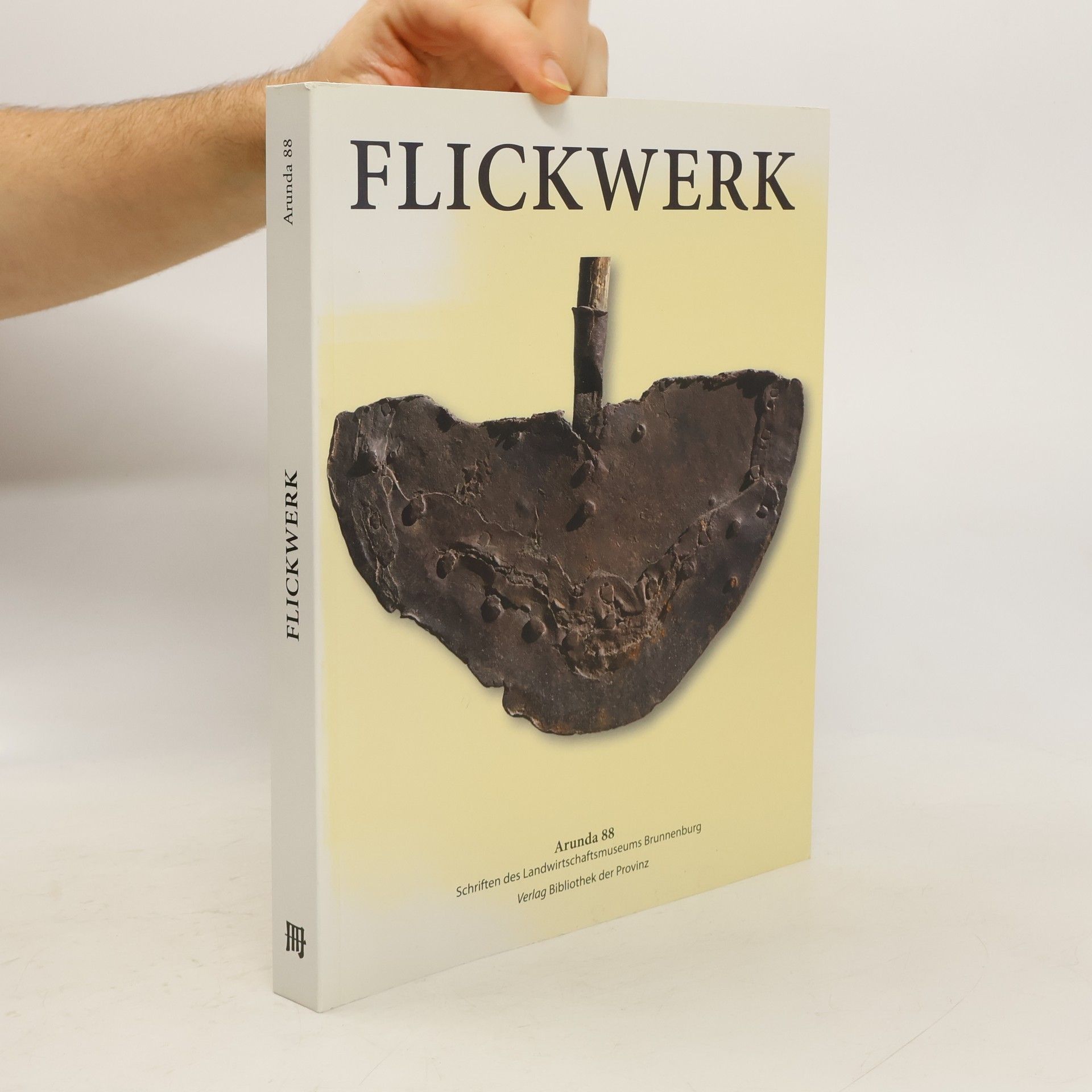

Zur Kulturgeschichte der Schärfe im historischen Tirol