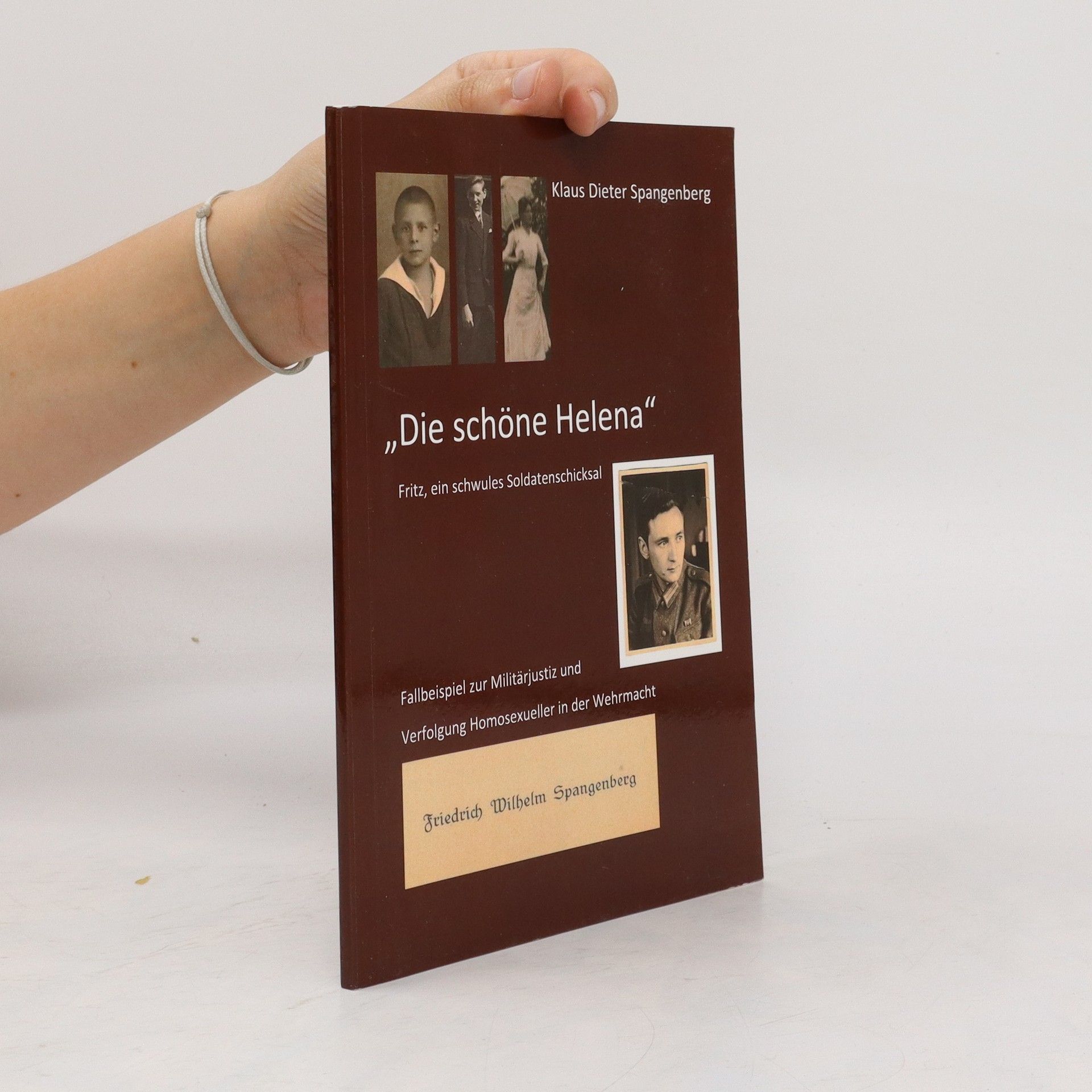

Fallbeispiel zur Militärjustiz und Verfolgung Homosexueller in der Wehrmacht Friedrich Wilhelm Spangenberg (1914-1944)Friedrich Wilhelm Spangenberg (1914-1944) verlebt seine Kindheit und Jugend in Marburg/Lahn. Kaum hat er sein Studium der Pharmazie beendet wird er 1942 zur Wehrmacht einberufen. Im Dritten Reich konnte er seine Homosexualität nicht offen leben. Sie wurde ihm zum Verhängnis als er 1943 in Flagranti erwischt und von einem Feldgericht der Wehrmacht zu neun Monaten Gefängnis verurteilt wird. Degradiert kann er sich in einer Strafkompanie an der Ostfront „bewähren“. Seit 1944 gilt er als vermisst. Dies ist der Versuch einer Rekonstruktion seines Lebens anhand von Dokumenten aus der Wehrmachtsakte. Fotos aus dem Familienarchiv illustrieren sein kurzes Leben.

Klaus Dieter Spangenberg Livres

Friedrich Wilhelm Spangenberg (1914–1944) verlebt seine Kindheit und Jugend in Marburg an der Lahn. Nach seinem Studium der Pharmazie und nur wenigen Berufsjahren als Apotheker wird er 1942 zur Wehrmacht einberufen. Im Dritten Reich wurde ihm seine Homosexualität zum Verhängnis. 1943 wurde er denunziert und von einem Feldgericht der Wehrmacht zu neun Monaten Militärgefängnis verurteilt. Nach seiner Haft in Torgau an der Elbe wird Fritz in eine Strafkompanie zur Bewährung an die Ostfront abkommandiert. Seit Februar 1944 gilt er als vermisst. Dies ist der Versuch einer Rekonstruktion seines Lebens anhand von Dokumenten aus der Wehrmachtsakte und dem Familienarchiv. Fotos, Briefe, Postkarten und Gedichte dokumentieren sein kurzes Leben. Fritz zählt zu den über 50.000 Opfern der NS-Justiz, die nach der Verschärfung des § 175 seit 1935 abgeurteilt wurden. Bis zu 7.000 solcher Urteile wurden innerhalb der Wehrmacht ausgesprochen. Mit Beiträgen von Jens Dobler, Bernd Gaiser und Martina Hahn

Das Café Spangenberg

Eine Geschichte der Marburger Kaffeehauskultur

Das Café Spangenberg prägte über acht Jahrzehnte das Marburger Nordviertel und war ein beliebter Treffpunkt in der Bahnhofstraße. Als klassisches Kaffeehaus im Wiener Stil gehörte es zu den besten Adressen in Marburg. Es war Wartesaal für die Bahnreisenden, Zwischenstation für Krankenhauspersonal und Ziel zahlreicher Besucher des Universitätsklinikums im Nordviertel. Generationen von Medizinstudenten und Professoren der Universität fühlten sich dort wohl und trugen den Namen Spangenberg weit über die Grenzen Marburgs hinaus. Stammtische, Schachclubs und Kaffeekränzchen fanden hier ein Zuhause. Klaus-Dieter Spangenberg erzählt die Geschichte des Cafés als ein Beispiel für Handwerks- und Kaffeehauskultur in Marburg. Eng verbunden mit der Lebensleistung des Gründers Carl Elias Spangenberg und der Entwicklung des Marburger Nordviertels, spiegelt seine Geschichte den städtischen Strukturwandel bis hin zur Schließung Ende der 1980er Jahre wieder. Zahlreiche historische Fotos, Dokumente und Zeitzeugenberichte erwecken das legendäre Café Spangenberg in diesem Band wieder zum Leben. Ergänzt durch kurze Beiträge von Klaus Becker, Jan Maria Dondeyne, Jörg Henseling, Michael Nolte und Jutta Schuchard.

Das »Gasthaus zur Sonne«

Chronik eines Marburger Wahrzeichens

Das Marburger Gasthaus zur Sonne ist ein lokales Wahrzeichen, eng verbunden mit der Geschichte der Stadt und des Marktplatzes. Seit 1569 haben zahlreiche Generationen das Haus bewirtschaftet. Die Wirtsfamilien der »Sonne« gehörten über Jahrhunderte zugleich der Bäckerzunft an und nahmen zeitweise eine führende Rolle als Zunftmeister der Stadt Marburg ein. Das Gasthaus war für viele Jahrzehnte Zunftherberge der Buchbinder und Perückenmacher. Kaufleute, Handelsreisende und Handwerker zählten zu den ständigen Gästen der Herberge. Generationen von Studenten haben die »Sonne« zu ihrem Stammlokal erkoren – seit jeher lockt das Gasthaus im Herzen der Stadt Bürger_innen wie Stadtbesucher_innen mit gutbürgerlicher Küche und Gastlichkeit in historischem Ambiente. Als eines der ältesten Fachwerkhäuser Marburgs ist die »Sonne« ein bedeutendes Baudenkmal der Stadt. Klaus Dieter Spangenberg hebt in diesem reich bebilderten Band die einzigartige Rolle der »Sonnen«-Wirte im Marburger Gastronomieleben hervor. Jutta Schuchard und Ulrich Klein erörtern die bau- und kunsthistorischen Besonderheiten dieser Lokalität. Wer noch nicht in der »Sonne« war, war nicht in Marburg!