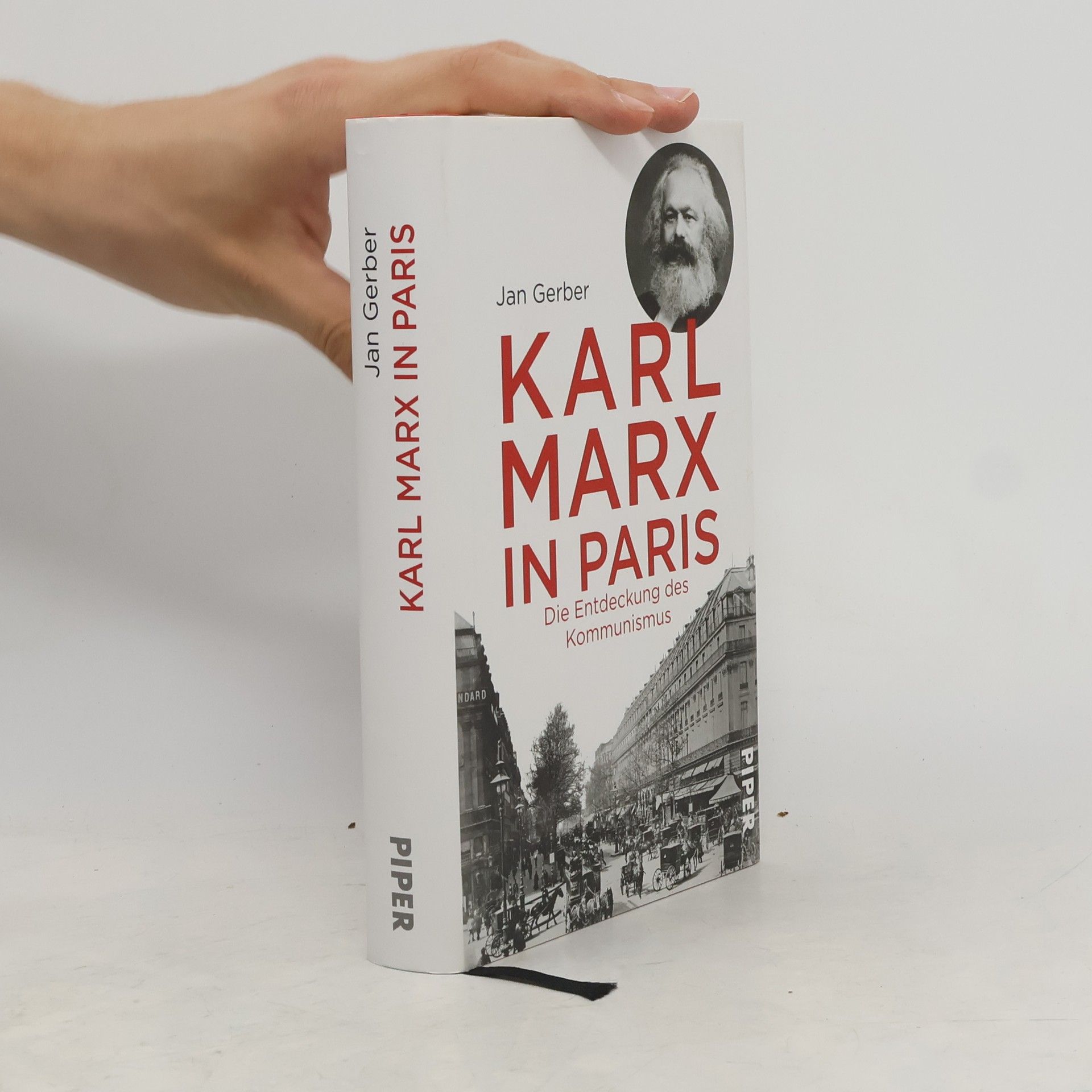

Seitdem sich die Elendszonen des Weltmarkts erneut ausweiten und die westlichen Metropolen erreichen, wird auch dort wieder verstärkt von Arbeit und Kapital, der Klasse und ihrem Kampf gesprochen: Im 200. Jahr nach seiner Geburt hat Marx erneut Konjunktur. Jan Gerber legt eine Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Werk von Karl Marx vor, die neueste Forschungen berücksichtigt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der erste Paris-Aufenthalt von 1843 bis 1845. Denn in dieser Zeit entwickelte Marx die zentralen Begriffe seines Denkens: Er traf als Radikaldemokrat in Paris ein und verließ die Stadt als überzeugter Klassenkämpfer und Kommunist.

Jan Gerber Livres

1 janvier 1976

Warum fiel die außerparlamentarische Linke durch die Wiedervereinigung, das Ende der DDR und den Untergang des Ostblocks in einen Schockzustand? Und warum hat sie sich auch heute, mehr als ein Vierteljahrhundert später, noch nicht von diesem Schock erholt? Diese Fragen führen zu den drei Begriffen, die nach wie vor im Zentrum des linken Selbstverständnisses stehen: Revolution, Antifaschismus, Antiimperialismus.