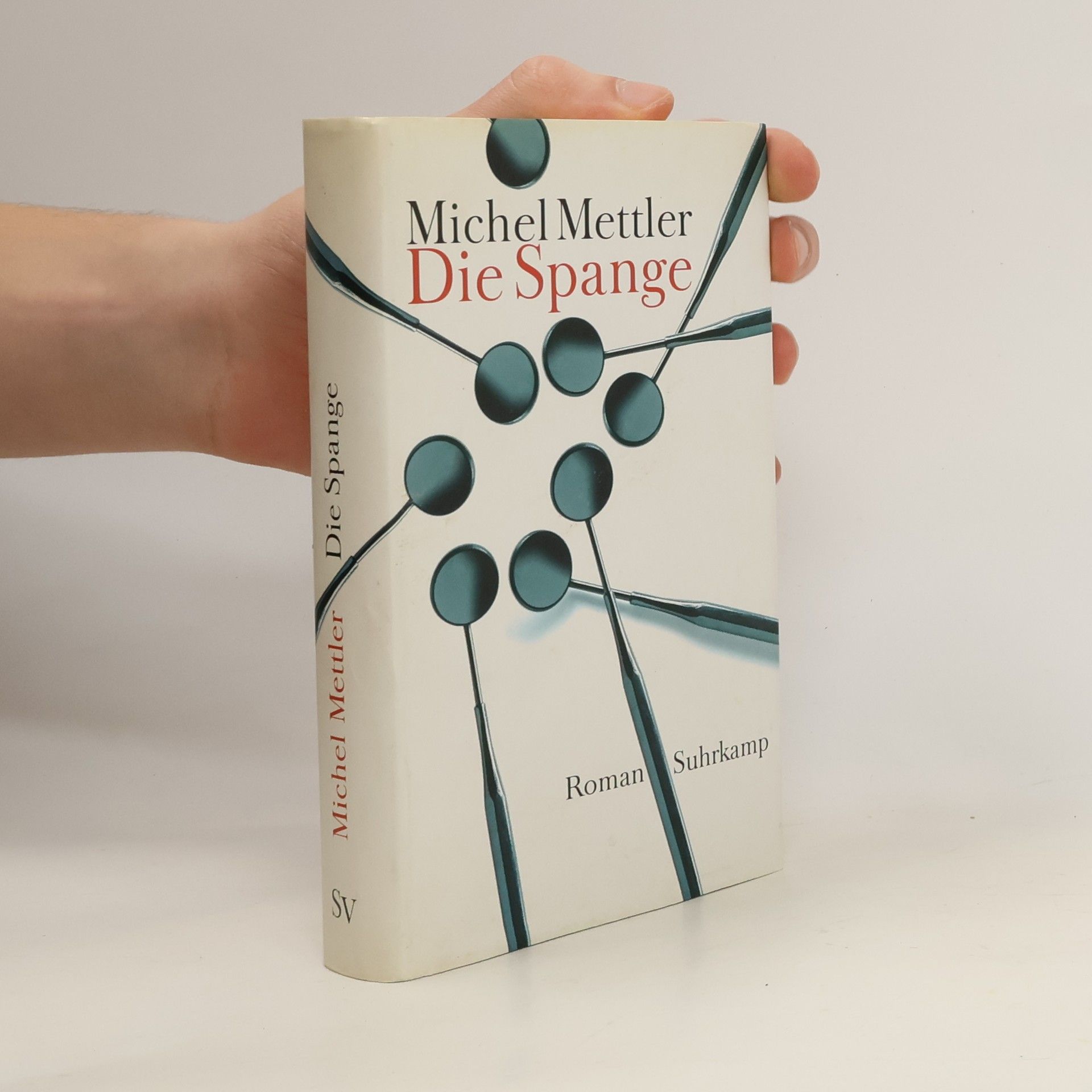

Die Spange

- 348pages

- 13 heures de lecture

Im Mund des jungen Musikers Anton Windl werden Überreste einer prähistorischen Anlage entdeckt. Dr. Berg, sein Vertrauensarzt, nimmt sich des Fundes an und bringt Anton in seine Praxis, wo dieser zum begehrten Forschungsobjekt wird. Trotz seiner Vielseitigkeit als Patient bleibt Anton unfähig, von sich selbst zu erzählen. Fragen zu seinem wahren Alter, seiner Herkunft und Vorgeschichte bleiben unbeantwortet. Dr. Berg versucht, die Erzählschwäche seines Schützlings zu überwinden, und die Praxis wird zum Schauplatz umfangreicher Studien. Anton überlebt riskante Experimente, bis Dr. Berg mit einer mysteriösen Erfindung den Suchprozess neu ausrichtet. Anton beginnt, durch Geschichte und Mythologie zu streifen und beschreibt eine Existenz, die zwischen Begnadung und Schwachsinn pendelt. Doch von welcher Welt erzählt er? Ist sein Mund so groß wie ein Planet oder das All so klein wie sein Mund? Die Erkenntnis bleibt prekär, bis Anton lernt, seinen Redefluss zu kanalisieren. Er verbindet sich mit seinem Vorleben, erzählt von Musik, einem Meteoriteneinschlag, skurrilen Therapien und kehrt immer wieder zu Szenen seiner Kindheit zurück. Dr. Berg plant, ein Buch über seinen wichtigsten Patienten zu schreiben, doch was kann man über jemanden erzählen, der kein Leben außerhalb der Praxis hat?