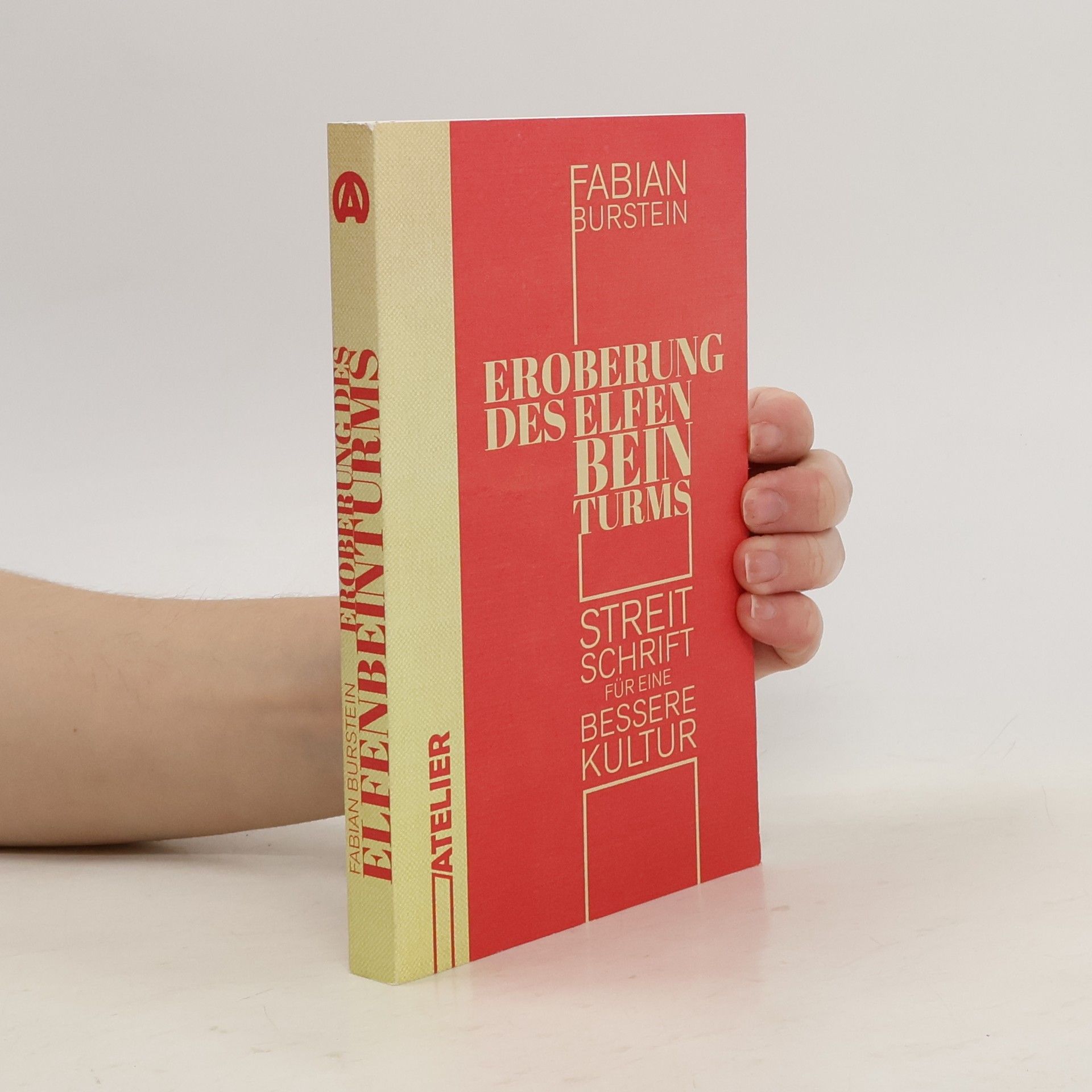

Machtmissbrauch, Seilschaften, Korruption und vieles mehr: Fabian Burstein wirft einen alarmierenden Blick in die Produktions- und Wirkungsstätten von Kunst und Kultur und zeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen eine neue Debatte über Kultur führen, über ihren Sinn und Zweck in einer lebendigen Gesellschaft – aber vor allem über die toxischen Strukturen, die von der Politik über das Kulturmanagement und die Künstler:innen bis hin zum Publikum reichen. Fabian Burstein ist als Autor und Kulturmanager in Deutschland und Österreich ein Insider des Kulturbetriebs. »Eroberung des Elfenbeinturms« ist sein gut recherchiertes, leidenschaftliches Plädoyer für eine »bessere« Kultur, das nicht nur viele höchst brisante aktuelle Zustände offenlegt, sondern auch optimistische Lösungsstrategien aufzeigt.

Fabian Burstein Livres

Empowerment Kultur

Was Kultur braucht, um in Zeiten von Shitstorms, Krisen und Skandalen zu bestehen

Fabian Burstein kennt die Probleme moderner Kulturarbeit. Einem von der BILD-Zeitung initiierten deutschlandweiten Shitstorm ausgesetzt zu sein (»Sombrero-Verbot«), von Markus Söder besödert und von Rechtsextremisten beschimpft und bedroht zu werden, das hat er alles am eigenen Leib erlebt. Doch wer denkt, dass er sich beim nächsten Mal lieber zurückhalten wird, der irrt sich gewaltig. Denn Burstein hat seine Lehren gezogen und schreibt darüber, wie sich die Kultur – unsere Kultur – wieder einen Platz in den Herzen der Menschen zurückerobern kann, damit wir sie vor Populisten und den Feinden der Demokratie verteidigen können. Mit willensstarker Kulturpolitik, selbstbewusstem und investigativem Kulturjournalismus und verbesserten Strukturen und Strategien. Aber natürlich wäre sein neues Buch nicht vollständig, ohne Schlaglichter auf den einen oder anderen handfesten Kulturskandal zu werfen.

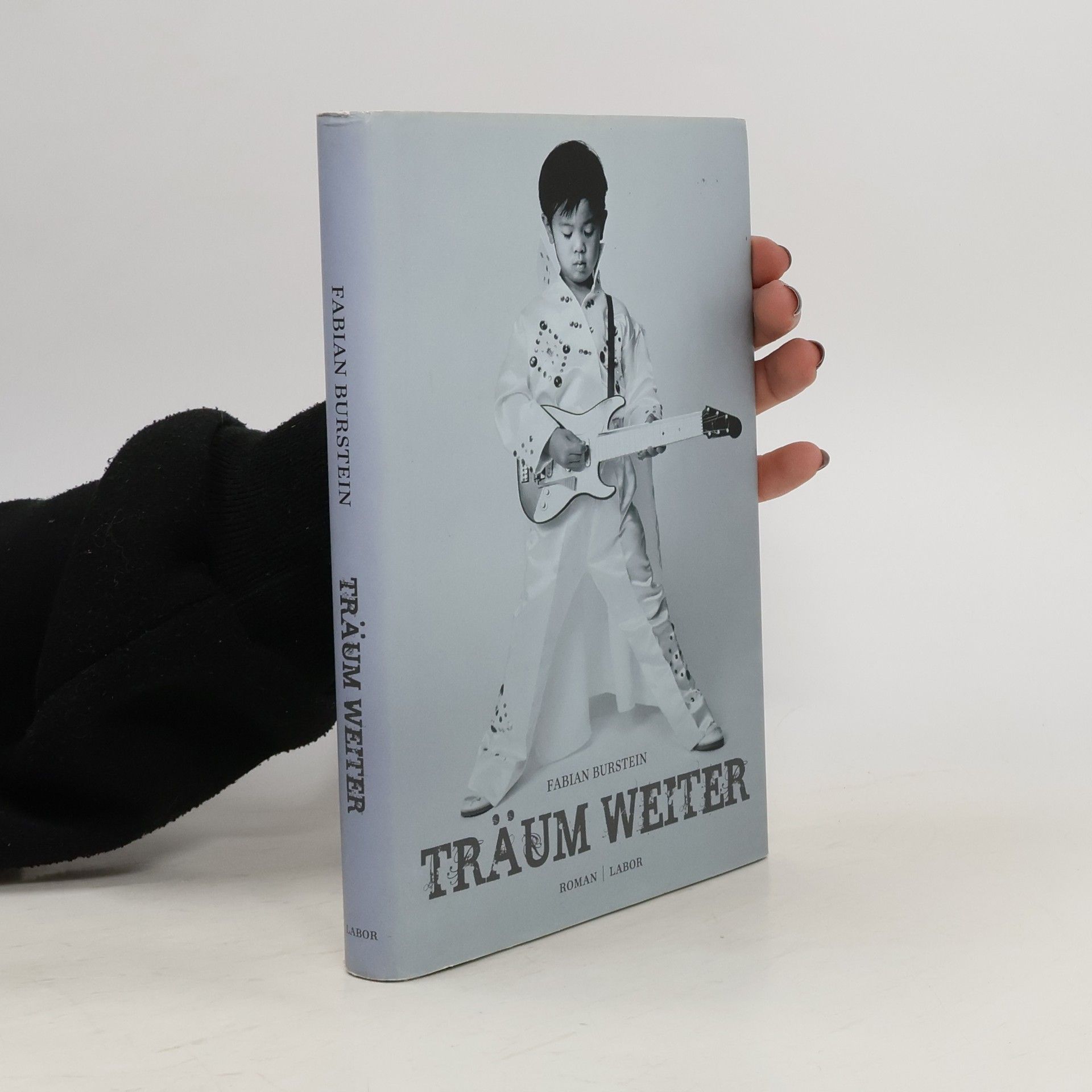

Wie Castingshows Menschen benutzen, um gnadenlos Quote zu machen: Fabian Burstein erzählt in seinem Roman von der grenzenlosen Gier nach Ruhm, sadistischen Juroren und bloßgestellten Leider-Nein Kandidaten. Der Kampf um Reichweite führt in den Tod: Noel, 28 und erfolgloser Musiker, bewirbt sich bei der Castingshow „You are a star“. Chefjuror JJ, sonst für seine Bösartigkeit und Menschenverachtung bekannt, fördert ihn überraschenderweise. Als sich auch noch eine telegene Affäre zwischen Noel und der Kandidatin Lucy entspinnt, sieht sich der Sänger bereits als Sieger. Doch JJ verbirgt dunkle Geheimnisse, die für alle in eine Katastrophe führen.

Julian Kippendorf existiert eigentlich nur als digitales Pseudonym in Social Networks. Fernab von Verbindlichkeiten, Erwartungen, Regeln. Und vor allem: Fernab von seiner gescheiterten Liebe Leila. Doch dann trifft er eine folgenschwere Entscheidung: Er offenbart seine wahre Identität. Mit einem Schlag wird alles nachvollziehbar. Und plötzlich tauchen die alten Dämonen wieder auf, als Comments, Replys, Chat-Kontakte. Während die Realität nach und nach in seinen virtuellen Kokon eindringt und mit bösen Überraschungen aufwartet, sucht Julian nach einem rettenden Anker – und glaubt ihn in Johanna alias 'Einsamesherz' gefunden zu haben.

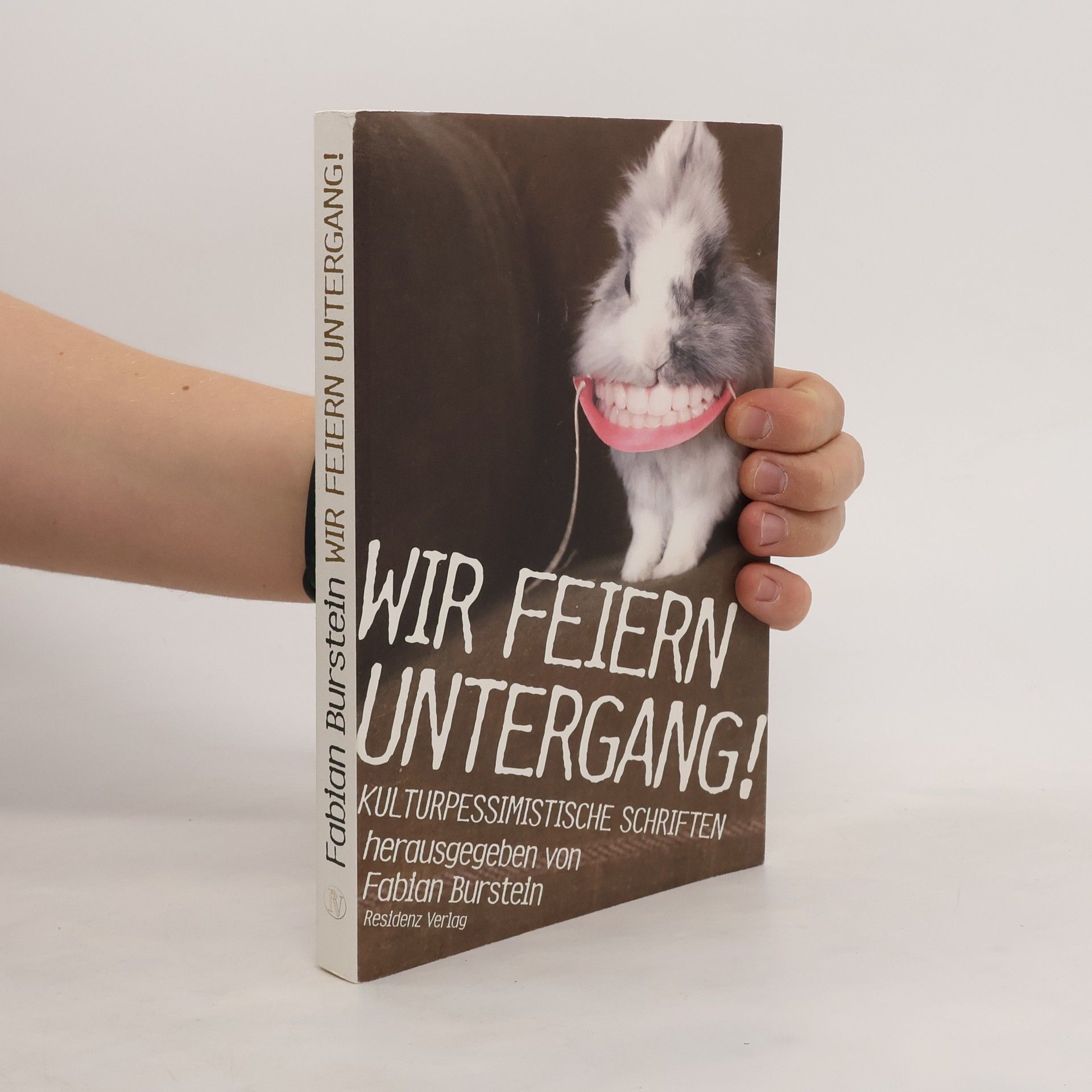

It’s Krisen-Time, Baby. Immer und überall. Je nach Zeitgeist in der Wirtschafts- oder Finanzwelt, am Arbeits- oder Aktienmarkt, in der Dotcom- oder Immobilienblase. Aber wie heißt es so schön: Alles geht irgendwann unter – auch die Krise. Nur ein Genre fühlt sich immer krisengebeutelt: die arme, von allen Seiten geschundene Kultur. Doch die Tristesse ist auch – oder vielleicht sogar vor allem – eine emotionale. Denn nirgendwo anders wird so hingebungsvoll gejammert und geschimpft wie unter den Eliten des Schöngeists. Fabian Burstein hat sich dem Phänomen des kulturellen Berufspessimismus angenommen und 26 Texte gesammelt, in denen es nur um eines geht: den Untergang der Kultur. Klaus Nüchtern, Christoph Wagner-Trenkwitz, Johann Skocek, Austrofred, Hermes Phettberg, Renee Pornero, Walter Gröbchen u. a. fabulieren, dass es eine Freude ist, und erklären, warum ihr höchstpersönlicher kultureller Lebensbereich dem Untergang geweiht ist. Gnadenlos misanthropisch!