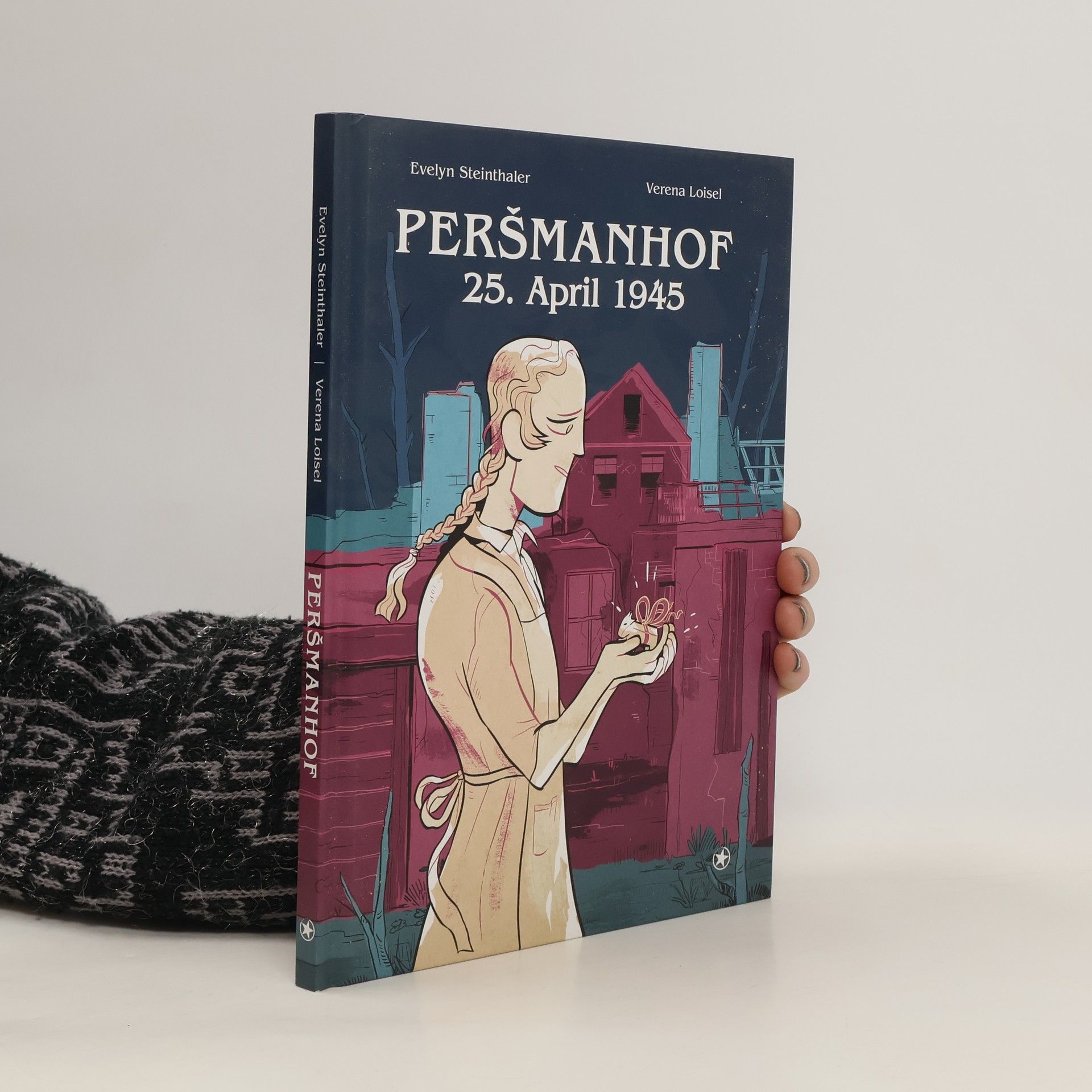

Peršmanhof

25. April 1945

Nur wenige Tage vor der Befreiung durch die Alliierten, am 25. April 1945, kam es in Koroška/Kärnten am Peršmanhof nach einem Gefecht zwischen nationalsozialistischer Polizei und den hier lagernden PartisanInnen zu einem der letzten NS-Verbrechen an der kärntner-slowenischen Zivilbevölkerung: Angehörige des SS-und Polizeiregiments 13 ermordeten die am Hof befindlichen Mitglieder der hier ansässigen Familie Sadovnik: elf Personen, darunter sieben Kinder. Nur drei Kinder überlebten, wie die damals 10-jährige Ana, die im Mittelpunkt dieser Graphic Novel steht. Die Geschichte erzählt vom Tag des Verbrechens, aber auch vom schwierigen Überleben und Weiterleben an diesem fast vollständig zerstörten Ort, der sich Ende der 1940-Jahre wieder zu einem Wohnort und in den 1980er Jahren schließlich zu einem Ort der öffentlichen Erinnerung zu entwickeln begann.